こんにちは、ランマニアです。

前回の山岳レース編に続いて、今回はトラック・ロード・駅伝編の総括です。

トラック・ロード・駅伝編

今シーズンは、6月に関東マスターズ選手権に出場したのを皮切りに、トラック3レース、ロード3レース、駅伝3レースに出場しました。内訳は以下の通りです。

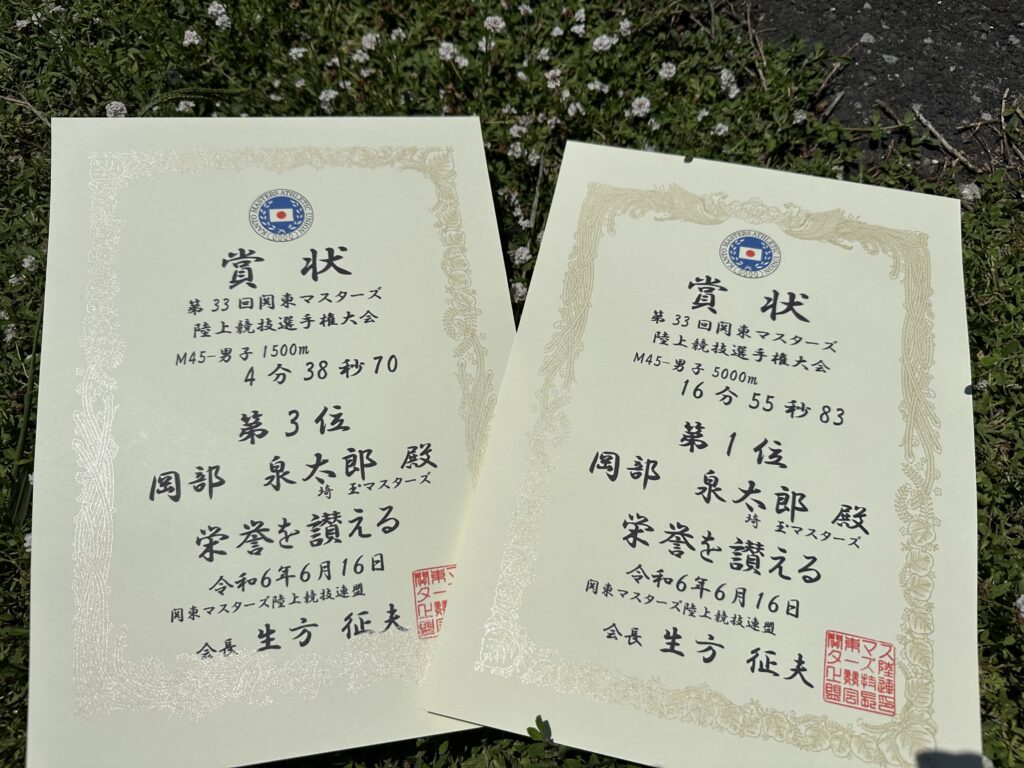

6月:関東マスターズ選手権(5000m、1500m)

9月:M×Kディスタンス(公認5000m)

10月:高島平ハーフマラソン(公認ハーフ)

12月:入間市駅伝(4区2.5km)

1月:奥むさし駅伝(6区9.4km)

2月:所沢シティマラソン(ハーフ)、青梅マラソン(公認10km)

3月:多摩湖駅伝(1区2.5km)

今シーズンは、トラックレースにも積極的に出場しようと考えていましたが、結果的には5000mは2本、1500mは1本にとどまる結果となりました。

6月の関東マスターズは、久々のトラック5000mを最後まで走り切りましたが(昨年は9月にDNFしている)、終始先頭を引っ張るほぼ単独走だったこともあり、16分55秒という社会人となってワーストの記録に終わりました。

暑さ等、諸々条件を言い出したら切りはありませんが、ここ数年での5000mの衰えにはこの時はだいぶ衝撃を受けたのを覚えています。

とはいえ、一応関東の選手権をM45クラスで優勝できたのは収穫でした。

関東選手権では1500mにもエントリーし、現在のスピードがどの程度維持されているかを試しましたが、こちらも社会人ワーストの4分38秒と全く勝負になりませんでした。

トラックレースは、9月にもう一度M×Kディスタンスで5000mに出場しました。

昨年はこの時期にどうレースに出場し、35度の暑さの中でDNFとなりましたが、今年は運良く小雨がぱらつく絶好の涼しさで、文句なしの条件でレースを迎えることができました。

それでも、スタートして1kmもしないうちから呼吸はかなり苦しくなり、巡行ペースも3分20秒前後がやっとの状態。

集団に引っ張られたことで、どうにかペースは維持できましたが、目標としていた16分30秒台も達成できず、16分40秒でフィニッシュとなりました。

関東マスターズよりもだいぶ記録を縮めたものの、40代前半までは15分台を維持していたことを考えると、急速に衰えたことを実感しました。

この時期は、今から振り返るとまだ走行距離が増えたことによる回復力が今ほど高くなく、週末の高強度練習やレースの疲労が抜けにくかったように思います。

10月に出場した高島平ハーフマラソンは、スタート前から明らかに疲労感を感じていて、全身の倦怠感や眠気から、全くモチベーションが上がらなかったのを覚えています。

その結果、前日も当日もあまりトイレで出すことができず、レース中に2度もトイレ休憩に入ってしまい、10kmまではかなりいいペースで走れていたものの最終的には1時間23分台にまでロスタイムがかさみました。

このハーフマラソンでは、ペース自体は悪くなかったものの思うように結果が出ず、トラックのスピード低下も加わって、この時期はもうVO2MaxからLT域でガンガン押していくようなレースは難しくなっているのかな、と、どちらかというとトレイルやマラソンの方に気持ちが向始めていた時期でした。

しかし、流れが変わったのが12月、1月に毎年出場している地元駅伝での快走でした。

12月の入間市駅伝は、初めて2.5kmの短距離区間を任されましたが、8分04秒で区間4位と想像以上にスピードを維持することができました。

そして、1月の奥むさし駅伝では久々のアンカー区間を任され、猛烈な追い風ということもありましたが、20代の頃の記録に匹敵する9.4kmを31分48秒でまとめることができました。

この頃の駅伝では、とにかく最後まで脚が良く持つようになってきており、夏場のトラックやロードレースの頃とは、明らかに走行時の体の感覚が変わってきていることを薄々感じていました。

そしてこれらの駅伝で感じていた「ある程度の出力を出して走っていてもどうにか押していける感覚」が、明らかに体の変化として証明されたのが、2月の所沢シティマラソンでした。

このレースはハーフマラソンであるにもかかわらず、トレイルレース並みのアップダウンの繰り返される、非常に攻略の難しいレースです。

ここ数年は、調子が万全ではなかったとはいえ、1時間17分から良くても15分くらいかかることが続いていて、以前のように13分台で上位入賞ということは無くなってきていました。

ところが、今回のレースでは、やはり序盤から集団についてやや無理してペースを維持していても、終盤の激しいアップダウン区間までしっかりと脚が持ち、「ペースを上げながらも温存する」という感覚が再現されました。

結果はまさかの1時間13分57秒と、30代前半の頃に出して以来の13分台でフィニッシュすることができました。

今年から50代の部門別カテゴリーとなり、そこで優勝することもできましたが、それ以上にこの記録で走れたことに大きな充実感を感じました。

この翌週には初出場となった青梅マラソン10kmの部。

とにかく今年は50代の部では最も有利な年齢であるため、このレースでも年代別1位を狙っていました。

昨年の優勝タイムを見ると、かなり厳しいことがわかり、その焦りから若干オーバーペース気味に突っ込んでしまいましたが、帰りは下りということもありどうにか見かけ上のペースはイーブンでまとめることができました。

欲を言えば33分台で走りたいところでしたが、6年くらい前の栗橋関所マラソンでも34分代前半だったことを考えると、思った以上の難コースであった青梅で34分25秒ならまずまずだったと思います。

そしてシーズン最終レースとなった、先日の多摩湖駅伝。

チームとしては念願の初優勝という最高の形で終わりましたが、個人としても過去の記録を20秒近く更新する7分44秒(2.5km)で走ることができました。

個人的には、難しいと思っていた8分切りを大幅に達成できたこと。練習では3分15秒がやっとだった1000mのペースを、3分06秒平均で走れたこと。この2点がかなりの自信となりました。

2.5kmのレースペースは、おおよそVO2Maxのギリギリで走る5000mよりもさらに速いペースですので、初夏のトラックの感覚ではそれほど記録は望めないだろうなと感じていました。

しかも、この数ヶ月はほとんどVO2Maxの練習はしていませんし、スピードトレーニングも全く入れていません。

ほとんどがマラソンのための練習に注力していた中で、この結果には本当に驚きました。

今になって振り返ると、日常の走行距離が増えてきた昨年4月以降、そうした総走行距離の増加からもたらされる回復力の向上とか、走行時の疲れにくさみたいなものは、すぐには発現せず、やはり数ヶ月は必要になるトレーニング効果なのではないかと考えます。

8月くらいまでのトレイルレースでは、VO2MaxやLTの強化によってそれなりに結果が残せましたが、総走行距離増加の本来の効果が現れてきたのは実際には10月以降、つまり半年ほど経った後で、それがちょうど松本マラソンやつくばマラソン、その後に続く駅伝シーズンと一致します。

トラックレースやバーティカル種目には定期的に出場していましたので、常にVO2MaxやLTには刺激が入り続けていたため、総走行距離の増加によってもたらされた有酸素能力が、トレイルやトラック・ロードレースの刺激によってうまく調和され、12月以降の明らかな総力向上につながったものと思われます。

そして、最後の多摩湖駅伝の頃にはそうした持久的能力が総合的に仕上がっており、板橋シティマラソンのために調整して疲労が抜けていたことで、非常にバネも溜まっていて、2.5kmという短い距離でも、1年間で高めた持久的能力を十二分に発揮できたのだと思います。

いずれにしても、総走行距離を増やして高められる持久的能力は、そうそう一朝一夕に高められるものではなく、最低でも半年程度はトレーニングを継続する必要があるのだと、身をもって体感したシーズンでした。

悲願の優勝、おめでとうございます。

自分は、故障と原因不明の不調でまったく走れていません。

けれども、いつかAチームで走ることをモチベーションに、また再始動します。

昨年の同タイム2位の悔しさからか、3人が大幅に昨年のタイムを上回ったのが印象的でした。

50からでもまだまだいけるので、焦らず続けていきましょう