こんにちは、ランマニアです。

シーズン総括も最終回、マラソン編になります。

過去のブログから見ている方はご存知だと思いますが、ランマニアは体の状態から最も苦手な種目がこのマラソンでして、1年を通して他の種目の記録を見てきた方は、もう少しマラソンを速く走れるのではないか、と不思議に思った方もいたかもしれません。

例えば、ハーフマラソンが1時間13分台で走れれば、普通にマラソン練習をしている人なら、大体マラソンを2時間35分くらいでは走れているものです。

社会人になって最もハーフマラソンが速かった2017年頃は1時間12分台前半で走っていましたが、そのころですらマラソンのPBは2時間39分台でした。

先日の多摩湖駅伝でも2.5kmをキロ3分06秒平均を維持できるなら、それなりのVO2Maxを維持していると思われますが、その有酸素能力を備えていながらマラソン練習をすれば、マラソンが2時間40分台というのはやはり遅すぎると考えられます。

そうした苦手種目でありながら、毎年のように懲りずに挑戦し続けているのは、やはり長い距離を一定ペースで走る楽しさや、最後まで脚を動かし続けて快走できた時の爽快感があるからだと思います。

その中で記録も伸びていけばなお良し、と言ったところでしょうか。

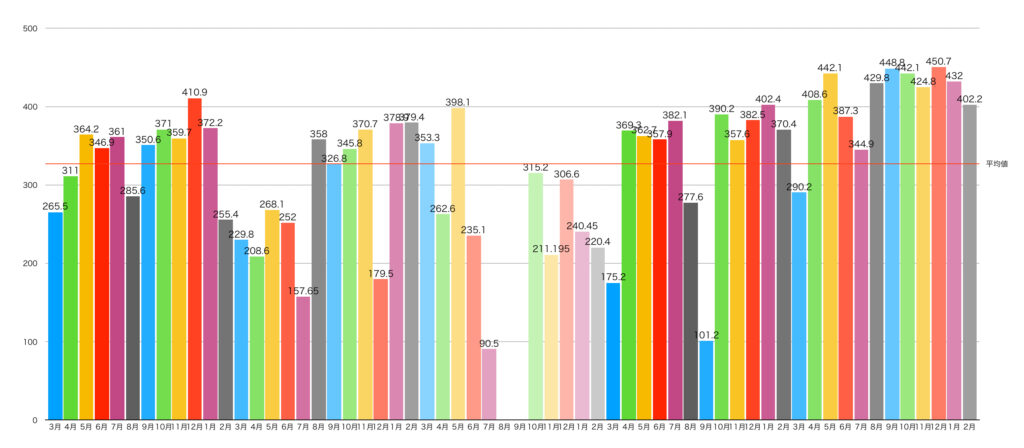

さて、そんなマラソンですが、今シーズンは11月以降に3レースにエントリーし、その全てでここ数年ではもっともいい記録、いい内容でレースを終えることができました。

緒戦は11月上旬の松本マラソン。

このレースは第二の故郷である松本の街を走ることのできる魅力的なマラソンで、以前から出たいと思っていたのですが、公認レースではないことと、猛烈なアップダウンのあるコースで記録が見込めないレースであるということで、しばらく出場を見送っていました。

しかし、今年度から陸連公認コースとなり、満を持しての出場となったのですね。

この頃は、まだ鍛錬期であったため、前週にも20kmの距離走を入れるなどして、全く調整せずに出走したレースでした。

中盤に「山の神区間」と呼ばれる猛烈な登り坂と下り坂が待っているため、序盤から抑えに抑えてレースを展開しました。

それでも30km過ぎからは大腿部に猛烈な筋痛が生じ、あれだけ序盤を抑えたにも関わらず、終盤は大きくペースダウンを余儀なくされました。

しかし、それでもだいぶ粘れたようで、最終記録は2時間47分43秒と、およそ8年ぶりの2時間50分切りに加え、50代の部で優勝というおまけまでついてきて、久々にマラソンレースで充実感を得られたレースとなりました。

そして、その二週間後、結果的に今シーズンのベスト記録となったつくばマラソンを迎えることとなります。

このつくばマラソンは、初マラソンからおよそ18年ほど出場し続けている思い入れのあるレースで、今シーズンも松本マラソンからわずか二週間後という無謀なスケジュールであったにも関わらず、どうしても出場したい気持ちが強く、無理やりエントリーしてしまったのですね。

レース当日も、松本マラソンの疲労が完全に抜けてはおらず、スタート前から倦怠感も強く、なかなかモチベーションも上がらなかったのを覚えています。

そんな状態でしたので、スタートしても「もう今日はジョグのつもりで完走さえできればいいや」という力を抜いた状態で努力度を抑えて走りました。

ところが、この状態で走っていても、10km、20kmの通過が思ったよりも悪くなく、それでいて脚にも余裕があり、終盤からペースアップも可能なのではないかと、次第にポジティブな気持ちに変化してきました。

案の定、30kmから先どんどんペースが上がり、35kmから40kmまでの5kmは、ここ数年では久々の18分台でマラソンのレースペースを維持することができました。

最後の2.195kmまでしっかりと脚が動き、終わってみれば2時間43分51秒の自己3番目の記録でフィニッシュすることができました。

中間点を1時間22分台で通過したことから、かなりのネガティブスプリットであったこともわかり、マラソンレース二週間後という条件の中で、全く予想していない結果でレースを終えることができました。

当初、つくばマラソンの後にはだいぶ疲労が残るだろうな、と予測していましたが、その後の駅伝、ロードレースも、それなりに走れており、年間を通して安定した走力を発揮できるような体になってきたこともわかりました。

そして、今シーズンの集大成とも言える板橋シティマラソンを迎えます。

実はこのレースの数日前にかなり喉が痛い日があり、初めは花粉症の症状かと思っていましたが、板橋のレース後に明らかな風邪症状としての喉の痛みや声のかすれが現れ、実際にはすでに風邪をひいていたことがわかりました。

板橋の日は、すでにご存知の通り、低温、強風、強雨という想像できる最悪の条件が全て揃った、非常に過酷なレースとなりましたが、実際には折り返すまでの21kmはかなりの追い風で、割と走りやすい状況でした。

ところが、この追い風区間にも関わらず、ペースがなかなか上がらないのがおかしいと感じていました。

確かに楽ではあるのですが、風が全くなかったつくばの方が前半のラップは速く、どことなく調子の悪さを感じていたのは事実です。

折り返すと、想像していたよりもはるかに激しい向かい風にさらされ、単独走の状態ではもはや走ることすら難しいと感じました。

この時点で記録は諦め、目標を完走に切り替えました(完走できなければ途中で冷え切って大変なことになるだろうと直感的にわかりました)。

しばらく単独走でジョグみたいなスピード感で走り続けましたが、途中で後ろから2時間50分の集団が追いついてきて、その後ろについて行くことにしました。

この集団のペースがちょうど自分の走力にぴったりで、かつ風よけにもなり、ここで一気に体力も回復しました。

あとは最後までこの集団に乗って余力を残していったため、最後の2.195kmはかなりいいリズムで集団の数人と勝負ができました。

記録は2時間51分36秒。

記録は散々ですが、登録の部で26位、全体でも44位(共に速報)と、板橋としてはかなりいい順位で終えられたことで、それなりに満足のいくレースとなりました。

何より、この悪条件の中最後まで潰れずに走り通すための戦略がうまくいき、記録や順位以上にレース内容が悪くなかったことに、1年間の取り組んできた練習が生かされたと感じました。

結果的に今シーズンのマラソンは、最も調整をしなかったつくばマラソンの記録が最速で、自己3番目の記録を出して終了しました。

内容的には3本とも悪くなく、コースや気象条件によってだいぶ左右されたとはいえ、最後まで勝負になる走りができたと思います。

以前は、マラソンは終盤潰れることが多いため、どことなくあまり楽しい印象がありませんでしたが、今年は今まで最もマラソンという種目が楽しめた1年となりました。

今シーズン、マラソンの走り方がわかってきて、また終盤まで持つ脚ができてきました。

なので、来シーズンはここで構築した基礎の上に、もう少し速いペースで押していける力を積み上げ、もう一度2時間40分切りを目指したいと思います。