こんにちは、ランマニアです。

さて、新年もあっという間にひと月が過ぎ、ロード&駅伝シーズンが到来しました。

1月は早速2週連続でレースがあり、正月休みのやや詰めた練習期間と相まって、かなり体に負荷のかかる一ヶ月を過ごしました。

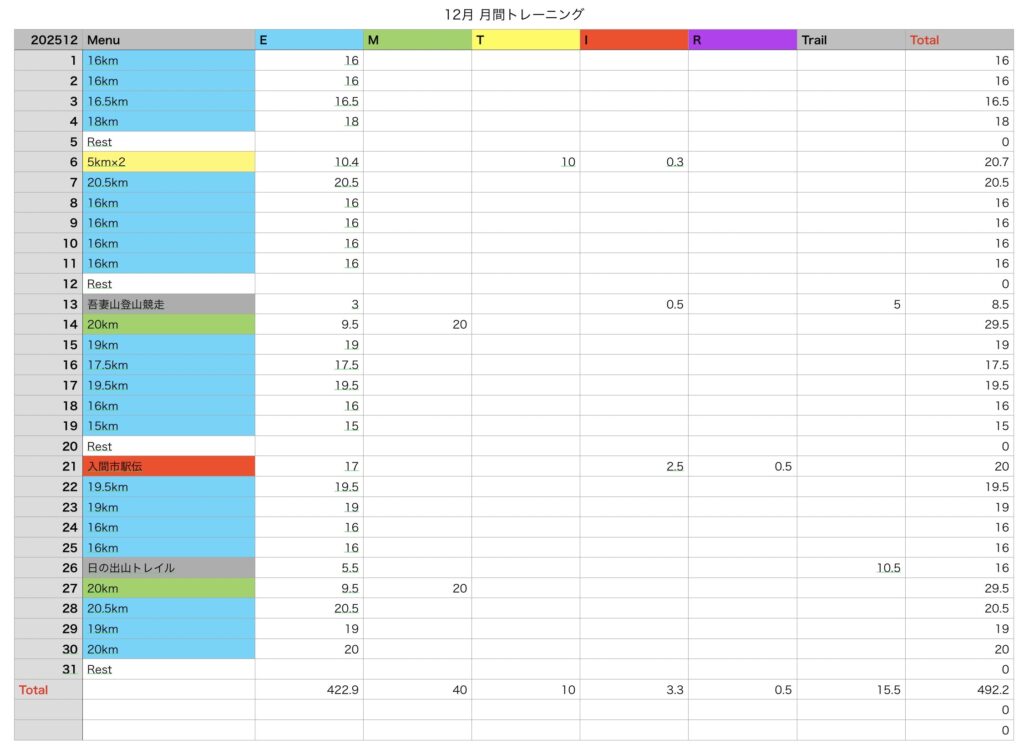

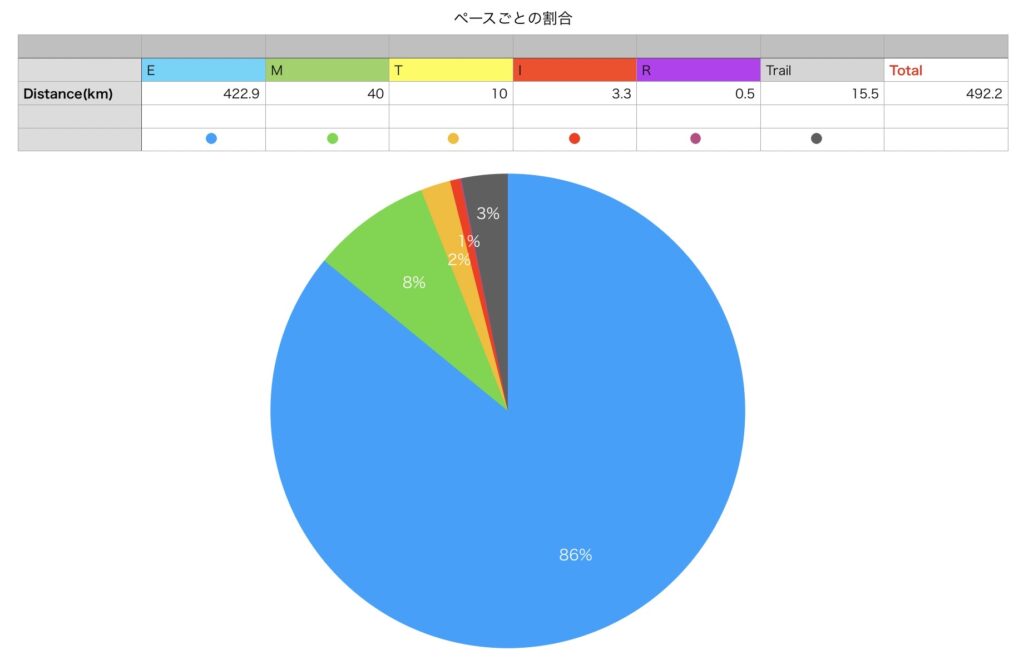

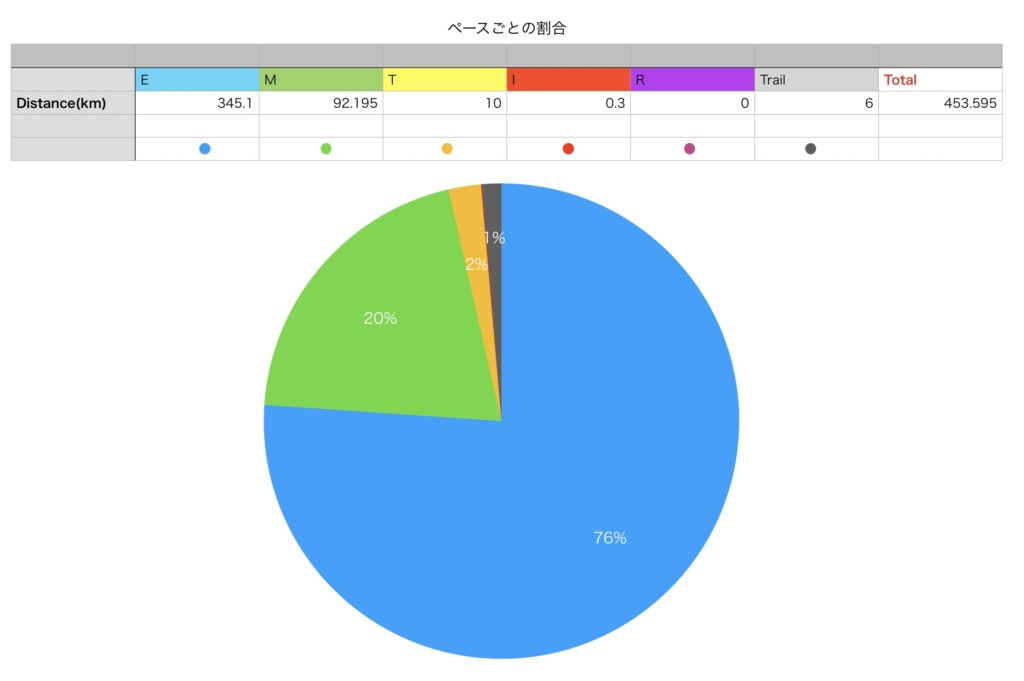

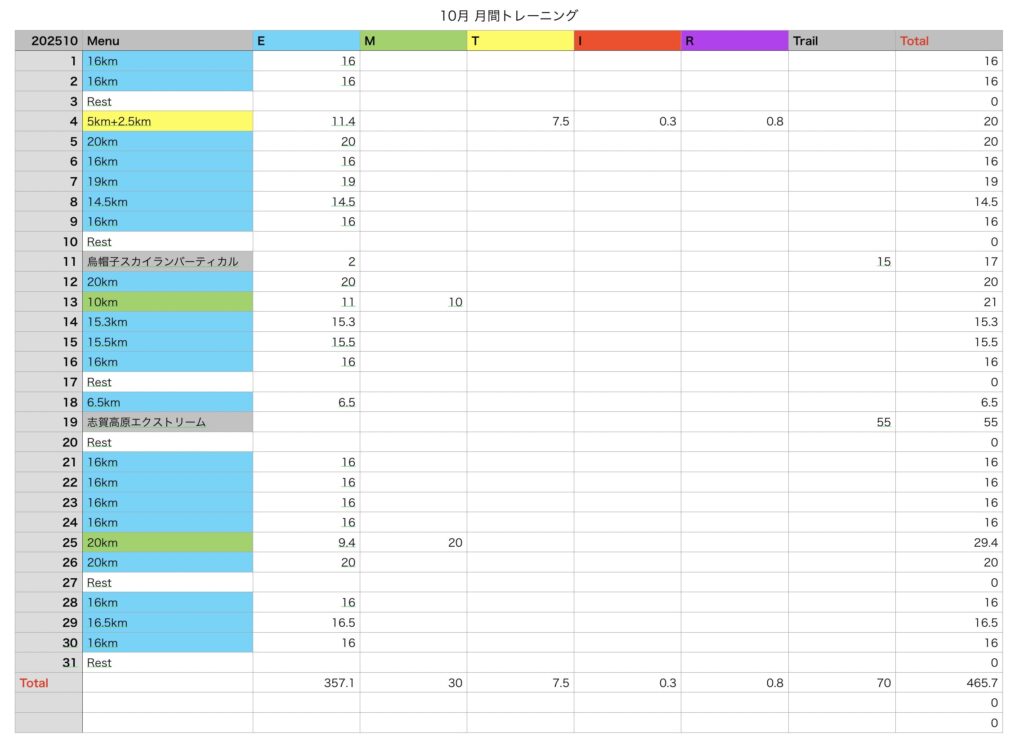

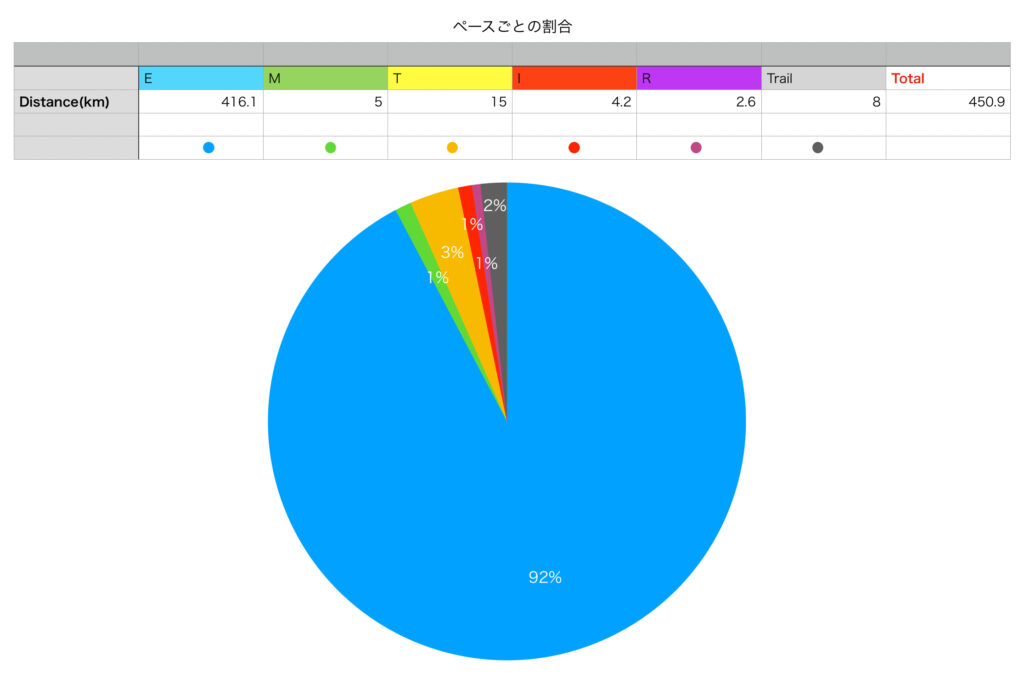

年末年始は、距離走とLT走を週の中に2度入れたり、ジョグの距離も20kmがデフォルトになるなどして、練習の負荷もかなり高まりました。

ただ、自分の中ではそれほど無理をしている感覚はなく、特に高負荷練ではない日のジョグのペースを極力抑えて走っていたため、ジョグそのものを楽しめていた印象です。

そうした中、故障や不調に陥る心配もありましたが、とにかくジョグのペースを抑えることだけは心がけ、ボリュームを維持しながらも大きく調子を崩さず練習を継続することができました。

そして今年最初のレースは、およそ25年ぶりの出走となった、横田基地内のコースを走れるフロストバイトロードレース。

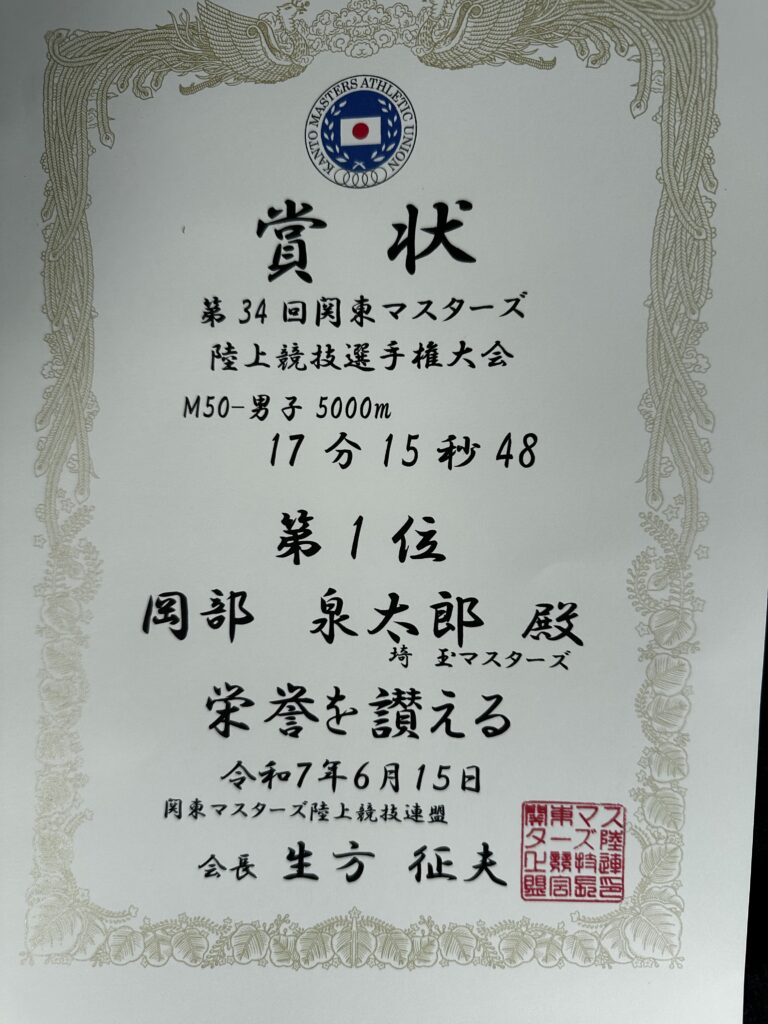

25年前に出場した際は5kmの部に参加し、39歳以下のカテゴリーで優勝していました。当時は、学生時代に患った慢性疲労症候群が徐々に回復しつつある頃で、短い距離ならある程度自分の実力を発揮できるようになってきた状態でした。

そして今年は年齢も50を超え、どうにかマラソンほどの距離までであればそこそこ勝負できるようになり、ハーフの部に参加することになりました。

例年の記録を見返すと、十分年代別優勝は狙える状況でしたので、初めからそこを目指して走りました。

昨年の所沢シティマラソンでは、久々にハーフで73分台を出していたことから、より平坦で走りやすい本コースでも、73分台は最低ラインと考えていました。

ところが、走り始めると全体的に選手層が薄く、自分のようなレベルでも先頭集団に着けそうな周囲のペースの中レースが展開されていきました。

集団についてペースを作ってもらえれば楽だろうな、と判断し、当初想定していたよりも若干努力度が高い中で序盤の走りを維持してしまったため、10km過ぎから早くも脚が止まりかけてきました。

こうなるとハーフの距離では後半はペースはガタ落ちで、結局74分台まで記録は落ち込んでしまいました。

目標の年代別優勝は達成できたものの、走りの内容としてはあまり良くないものとなり、久々にオーバーペースでレースを失敗した印象が残りました。

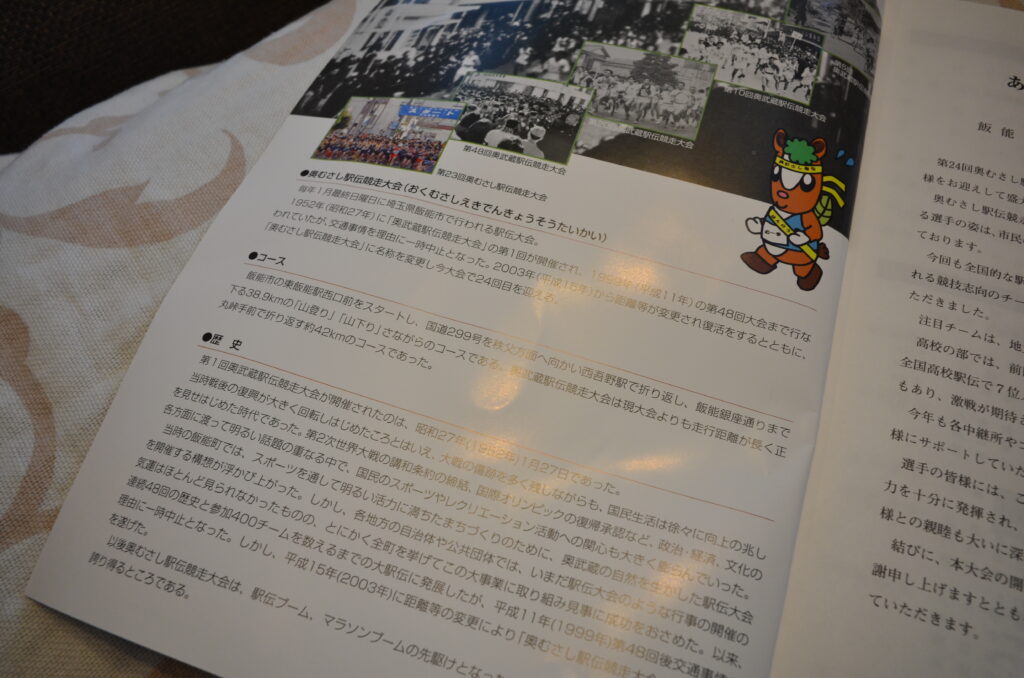

そして、このレース翌週に出走したのは、もはやこの20年間の恒例行事となっている地元の駅伝「奥むさし駅伝」です。

どうやら事前の噂情報で、この駅伝が今回を最後に終了となるとのこと(実際には休止という説も)。

奥むさし駅伝といえば、国道299号線が山梨県に抜けた際にも、交通量の増加のため一旦休止となっていました(休止前は奥武蔵駅伝)。

この奥武蔵駅伝は、高校時代から出場し続けていた歴史ある駅伝競走大会で、名前を変えて復活させてまで継続していた地元にとっては重要イベントだっただけに、この中止には軽い衝撃を受けたのですね。

確かに、この翌週(つまり明日)開催の埼玉県駅伝も、今大会から公道レースではなく公園内周回コースとなるなど、いちローカルな駅伝大会を国道を止めてまで行うことの異様さは、年々際立ってはいるなと感じていました。

それは予算面だけでなく、これだけ娯楽が多様化した現代にあって、戦前から続いているような極々ニッチなエンタメが、公共の交通網を占有してまで行うことなのか、という、もっと感覚的な理由からもなかなか厳しいものがあるなと感じるのですね。

そうした時代の流れにあって、今回が最後になるかもしれない奥むさし駅伝でしたので、できるだけ納得のいく走りをして、このレースを終えたいと考えていました。

昨年と同様最終区間6区を任され、今年も追い風+下りコースという走りやすい状況で、いかにギリギリのきつさを維持できるかが課題となりました。

ただし、前週のハーフのダメージがかなり残っていたことから、ふくらはぎの肉離れの心配があり、初めてこの距離で厚底シューズを履くことにしました。

下り優位のコースでは厚底シューズは相性も良いため、故障の危険性がないと分かれば、できれば去年の記録を上回りたいと考えていました。

結果的に、昨年よりも7秒ほど記録を上回り、区間記録も39位と非常に満足のいく走りができました。

下りコースで威力を発揮する厚底シューズのおかげで、序盤の下り区間を昨年よりも軽い努力度で同じくらいのタイムでカバーできたことで、後半の上り坂に脚を温存できたことが大きかったかと思います。

40代の半ばあたりから同じコースや距離のレースで、前年の記録を上回るというケースはほとんど稀になってくる中、前年よりも速く走れたことが個人的に最も満足できたことでた。

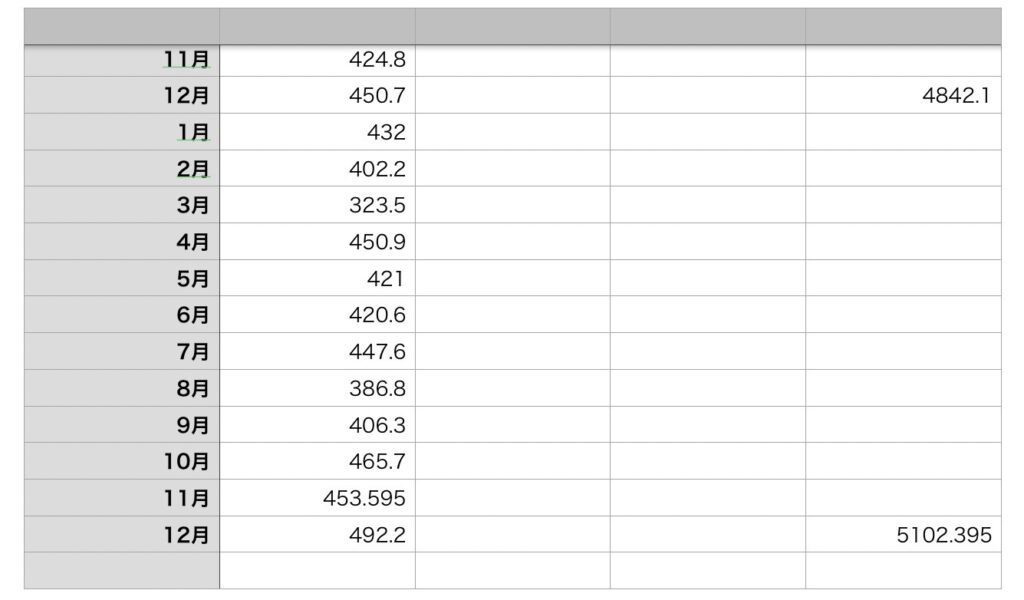

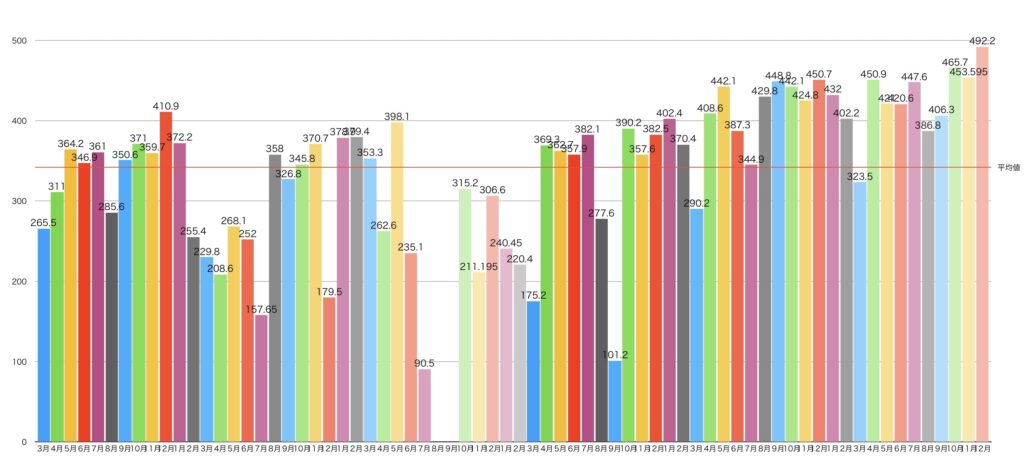

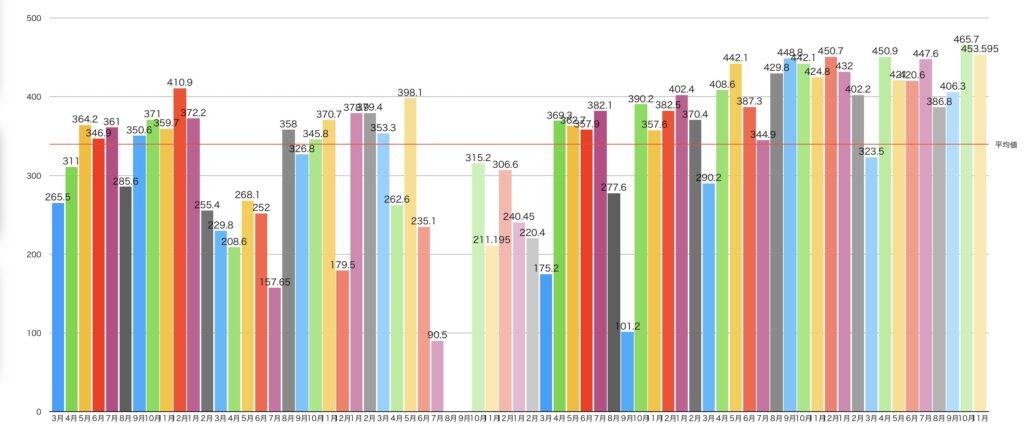

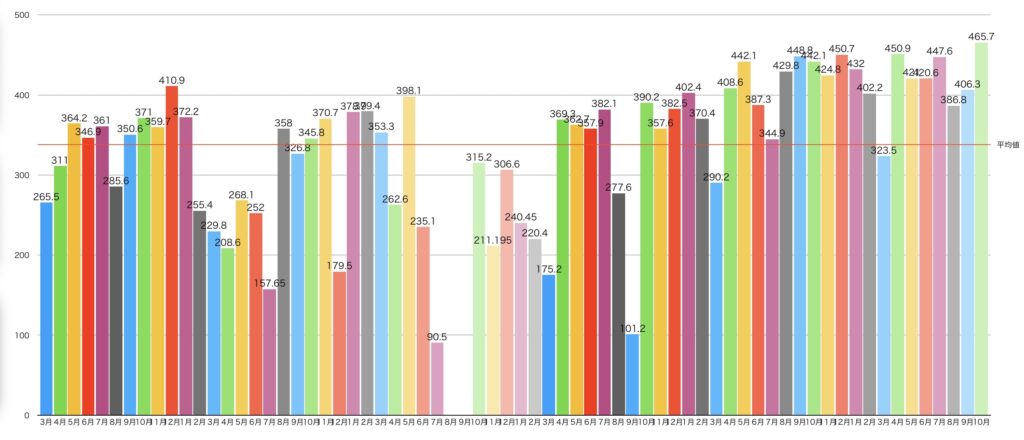

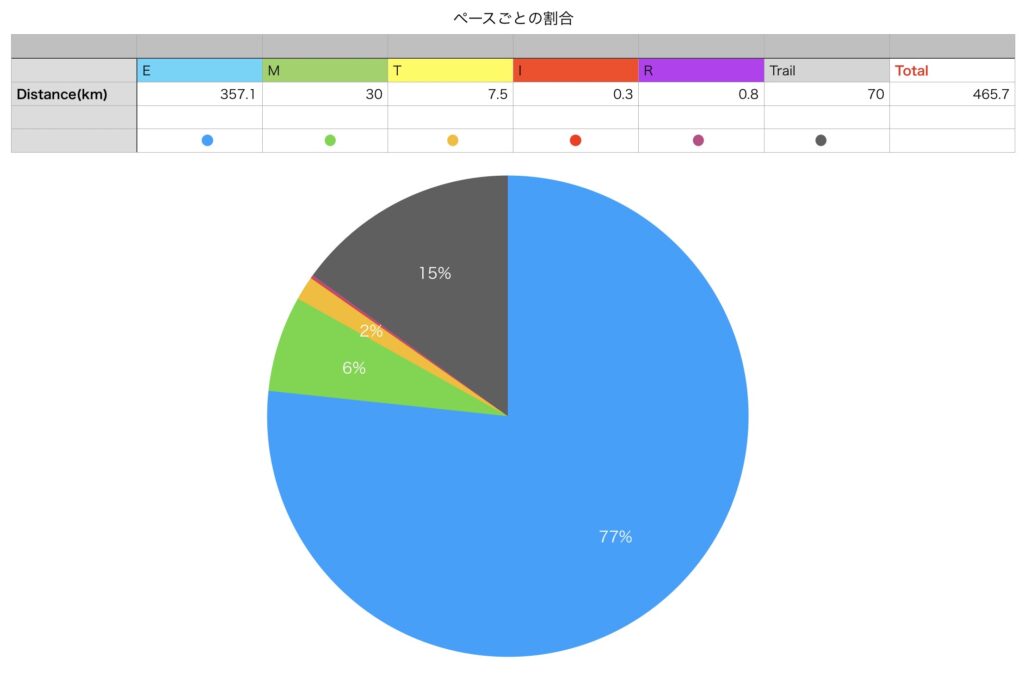

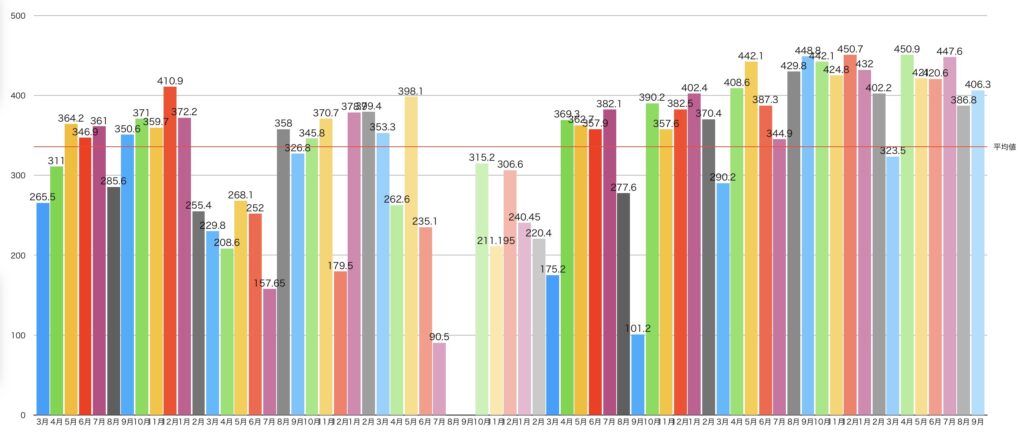

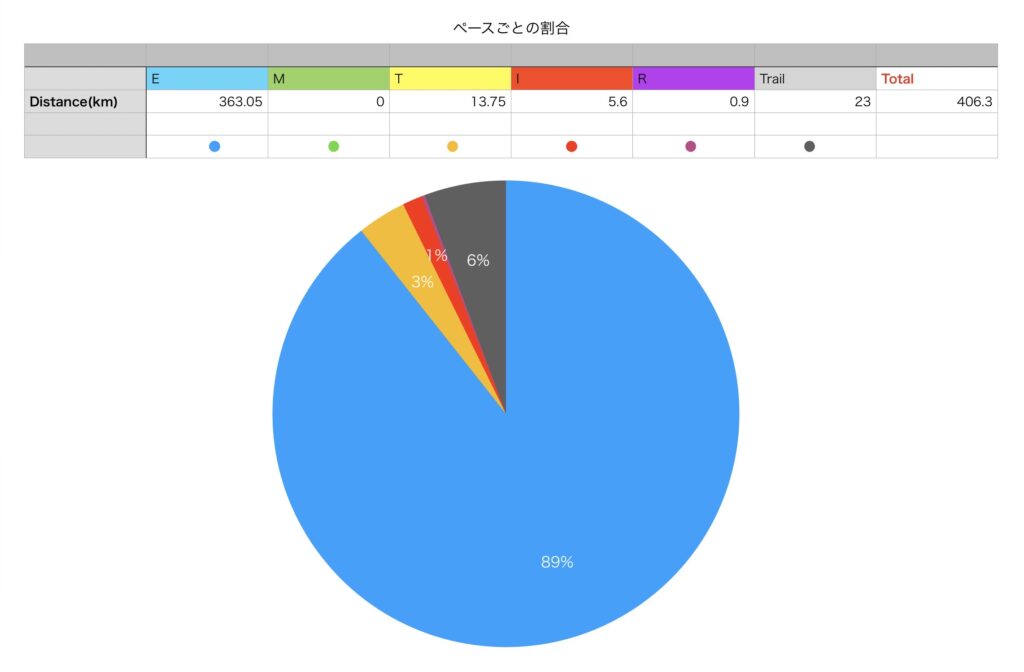

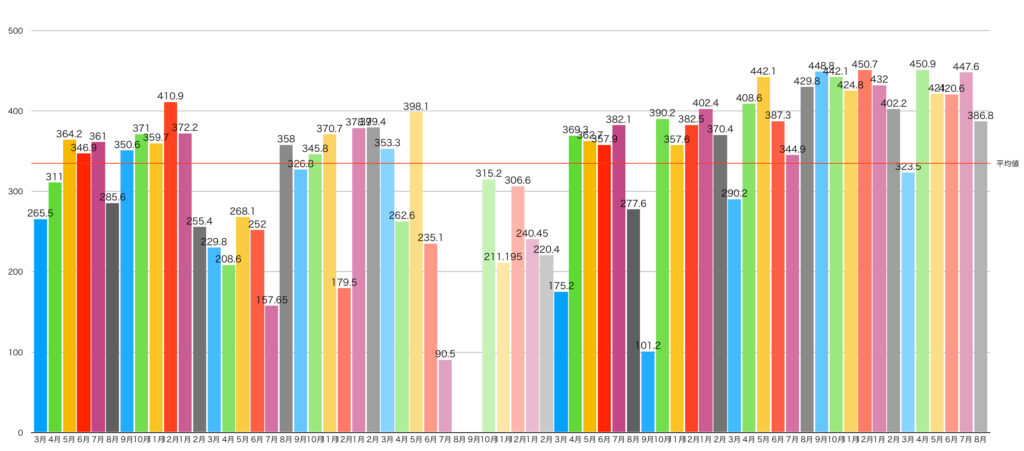

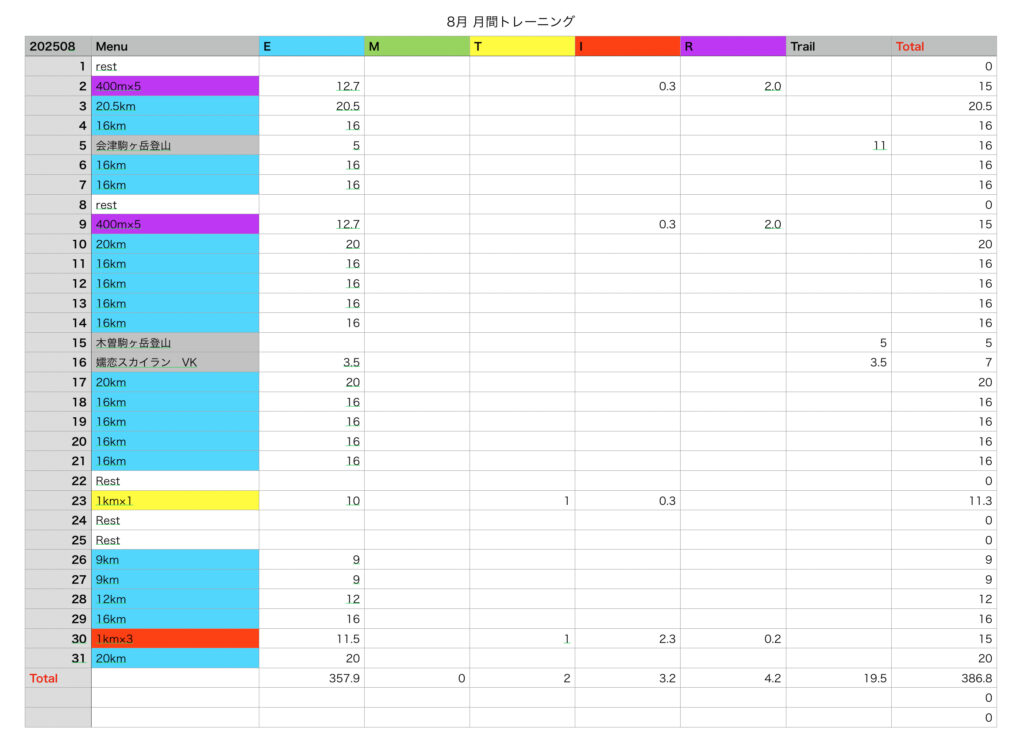

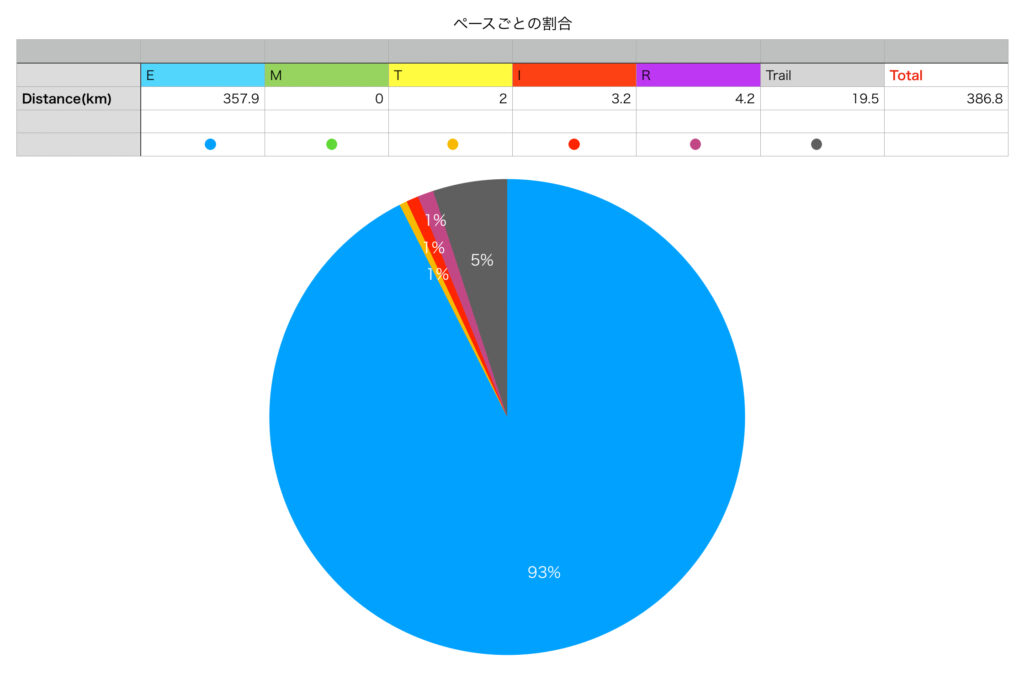

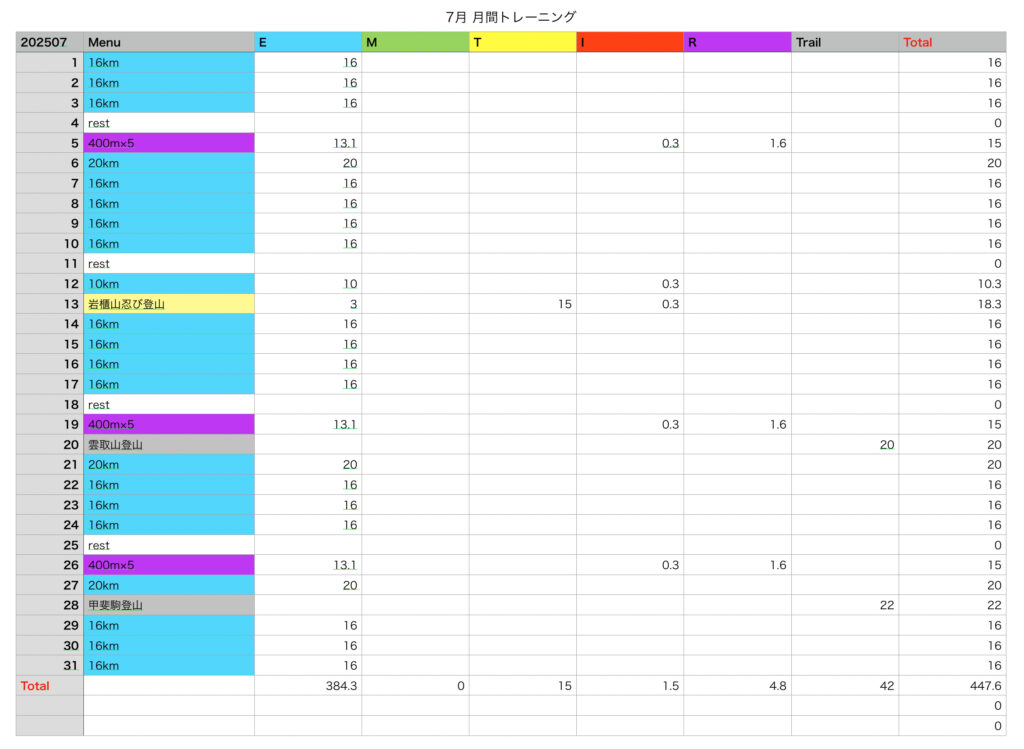

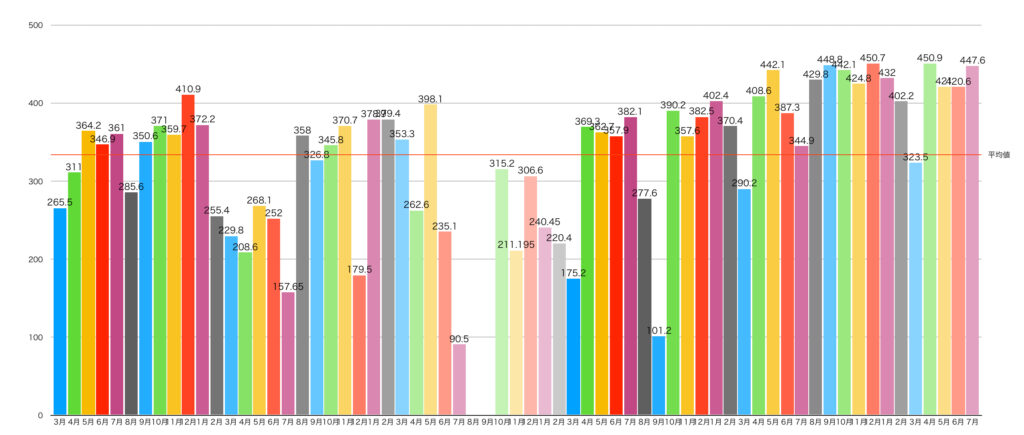

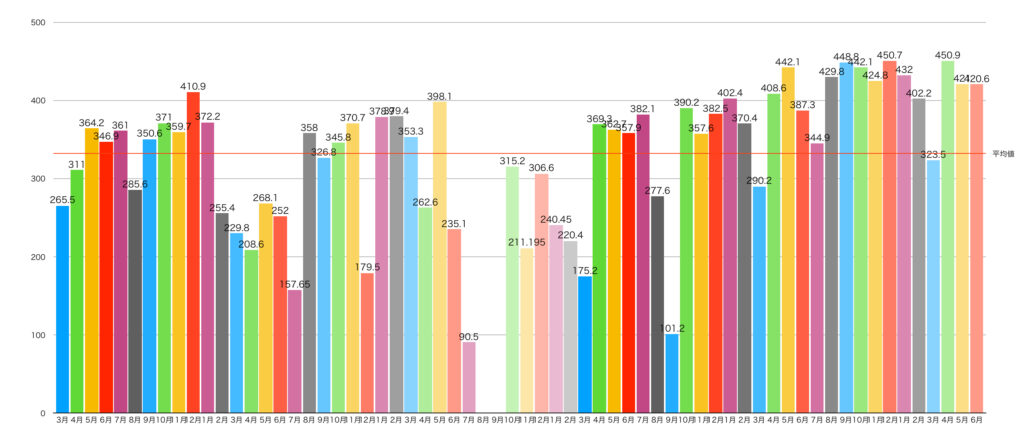

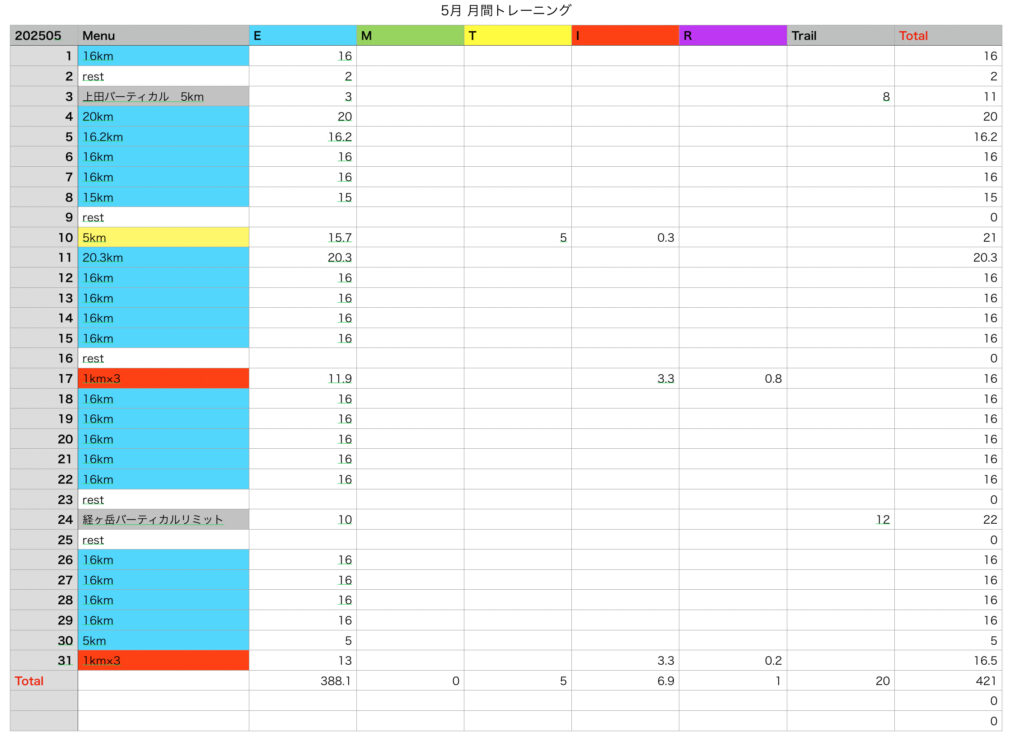

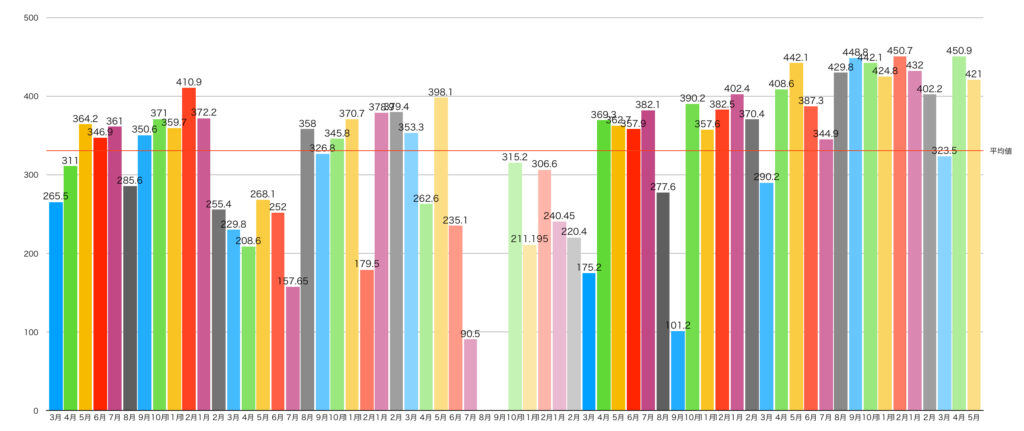

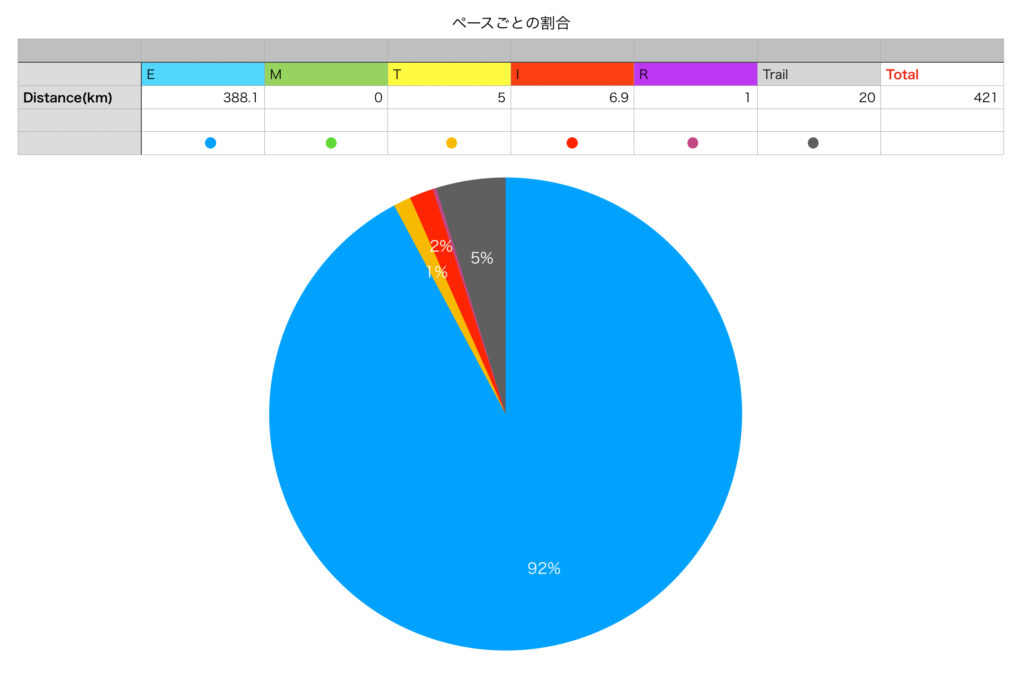

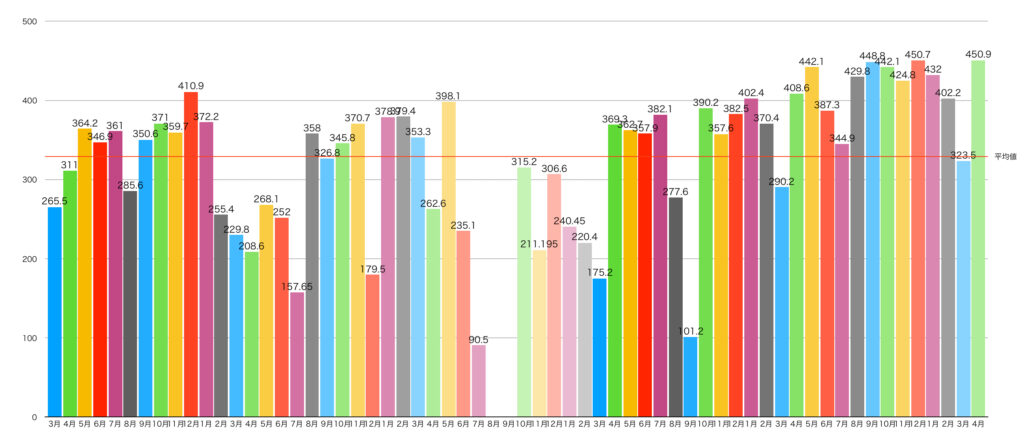

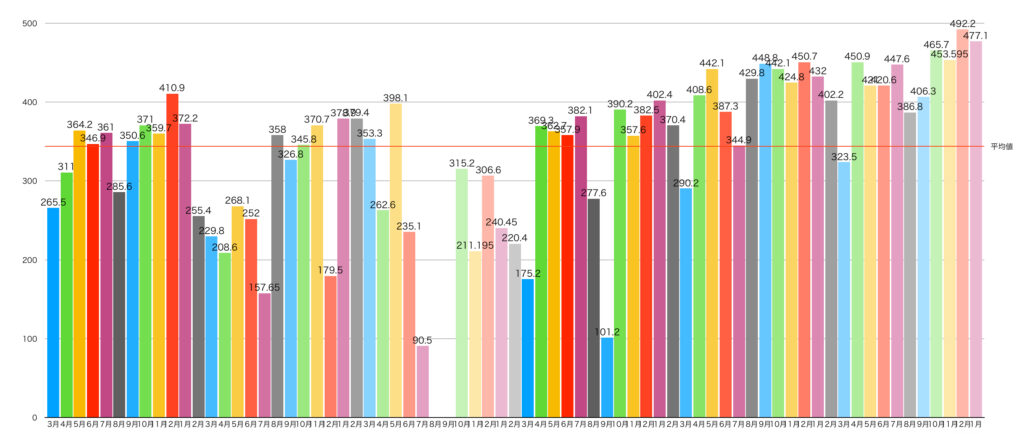

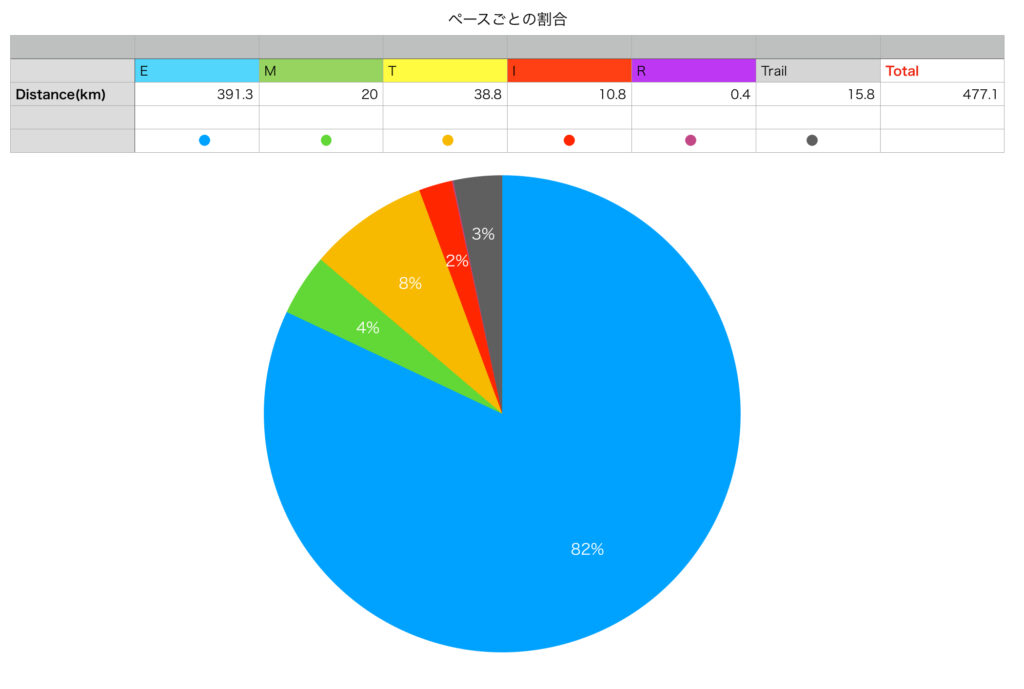

そんな1月でしたが、どうにか故障をすることもなく練習を継続でき、レースが入った月にしてはボリュームも維持でき、30日間走行距離も477kmとまずまずの結果で終えることができました。

また今月はレースの強度も高く、久しぶりにVO2Max近くまでペースが上がり、それを一定時間維持する機会がありましたので、体に対しては割と新鮮な刺激が入ったように思います。

マラソンに対して直結する能力とはいえませんが、マラソンレースを最後まで走り切れる脚が仕上がった上では、巡行ペースの余力度がだいぶ変わってくるだろうなと推測しています。

さて、東京マラソンまでちょうど1ヶ月となり、ここからは大きな体調の不良や故障は確実に避けなければなりません。

あまり練習も欲張らず、ここまで継続してきたことを引き続き安定して継続していくことが大事だと考えています。

明日は4kmという短距離の駅伝。3週目には10kmの青梅マラソンと、定期的にVO2Max域の高強度の刺激が入りますが、その合間にはペースを落として余裕を持って走れる距離走を取り入れていこうと思います。

12月と1月は、距離走とレースを組み合わせたLT域への刺激で、長距離を走る脚作りはそこそこ進んでいると感じます。

なので、残り1ヶ月は無理にボリュームを増やそうとせず、常に余力を残して練習を終える意識でその日その日の練習をアレンジしていこうと考えています。