こんにちは、ランマニアです。

新しいシーズンが始まり、あっという間に一月が過ぎてしまいました。

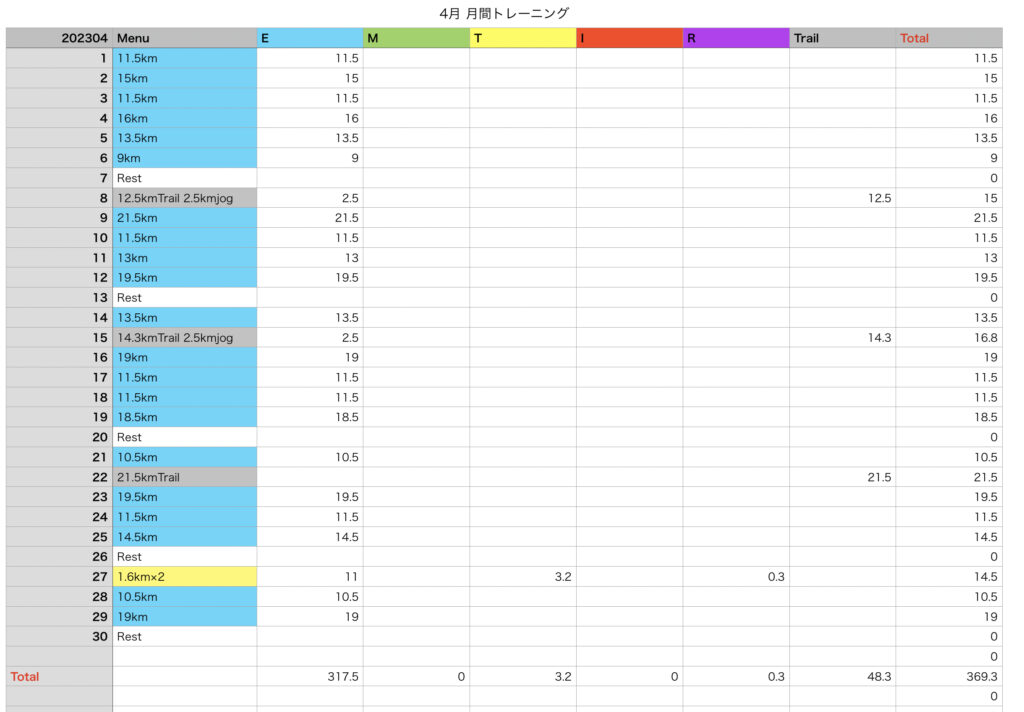

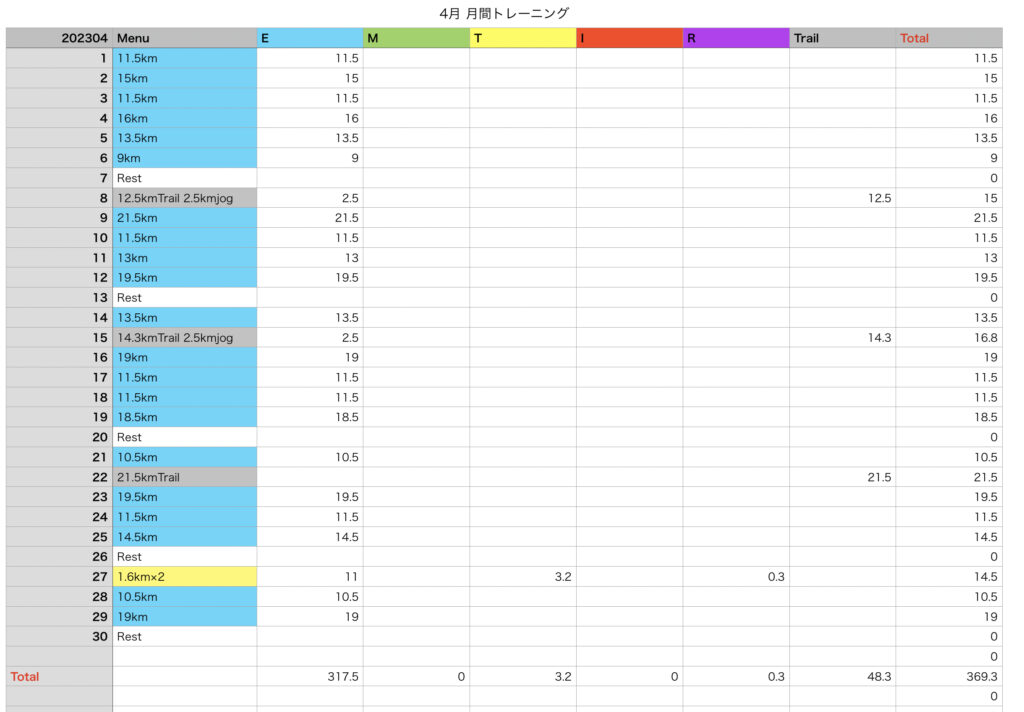

この4月は、レースを一度も入れず久々にトレーニングだけに集中して取り組めた1ヶ月間となりました。

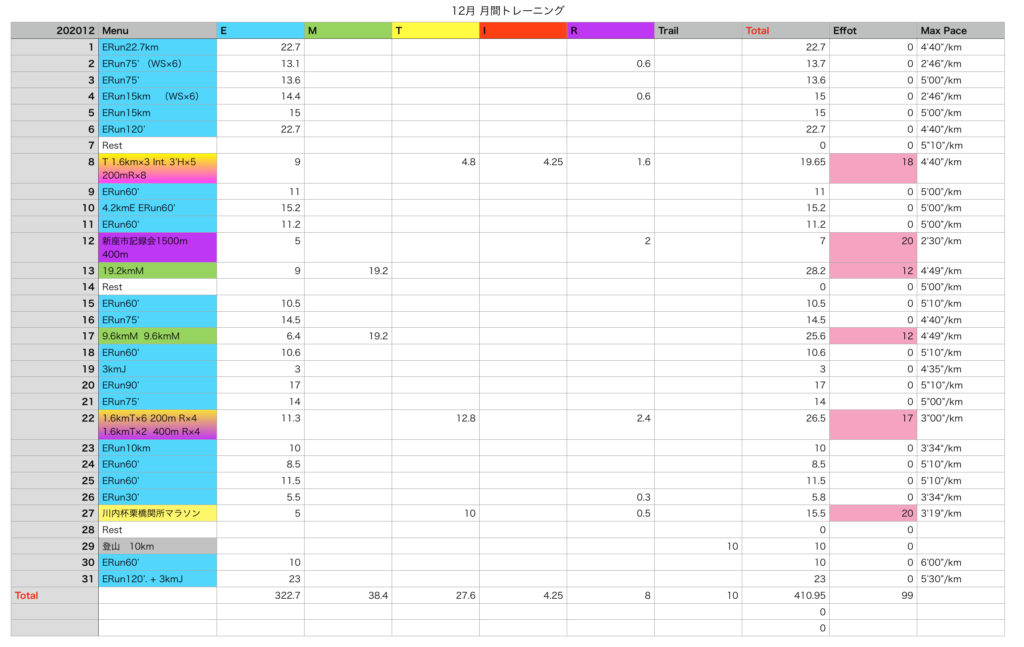

昨年、故障から復帰して以降も、なんだかんだでレースはちょくちょく入っていて、継続した練習を続ける機会がほとんどなかったのですね。

「練習の一環」という意味合いで出たレースであっても、やはりレース会場に踏み入れた際の気分の高揚感は練習などとは別物で、あまり意気込んで走ったつもりはなくとも、脳や体は普段とは違う緊張感に置かれ、体にかかる負荷も相当なものがあったと思います。

そうした機会が月に何度もあると、回復が追いつかない程度の疲労が蓄積していき、練習の効果が発現しないまま、ダラダラと走る続けてしまう状況続いていた状態です。

4月は、そのような疲労を一旦リセットして、フレッシュな状態でジョグを中心に練習を継続することができました。

疲労がない状態であまり負荷をかけずに、淡々と日々走り続けるのは走ることへのストレスを感じず、練習そのものを楽しむことができた1ヶ月となりました。

一回の練習でもほとんど無理をしていないので、週1日のレストだけで十分回復は間に合い、次の1週間も余裕を持って走り続けることができました。

また、1週間練習を続ける毎に、次の週は若干ジョグの負荷が軽く感じるようになり、同じ練習をしても疲れにくくなっていくことを実感できました。

同じ練習をしても疲労が残りにくくなったので、さらに余裕を残して練習を終えることができ、最終的には無理なく距離を伸ばしていくことができました。

このような循環が生まれることをずっと理想としていて、これまで故障や疲労でなかなかこの状態を生み出せなかったのが悩ましいところでした。

一定のサイクルを1ヶ月間継続できたのは本当に久しぶりです。

一定のサイクルを1ヶ月間継続できたのは本当に久しぶりです。

ところで、今月からある取り組みを始めました。

7月に出場するスカイランニングマスターズ世界選手権に向けてのトレーニングです。

自分にとっては未知の、水平距離55km、累積標高差4100mという規模のレースを完走するには、相応の準備が必要だからですね。

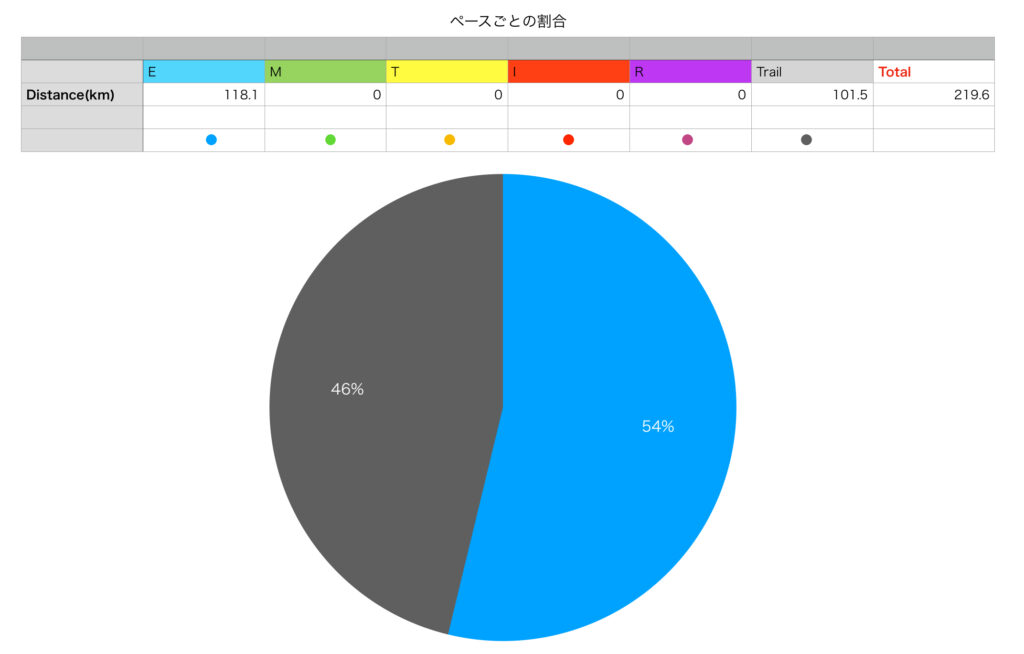

そのためには、まずは登山道特有の急勾配を登れる(あるいは下れる)脚作りは不可欠で、これにはどうしても定期的な山練習を取り入れていく必要があります。

長距離を速く走る力は、これはこれで維持したい力なのでこれをおそろかにはしたくないので、メインはその練習をしつつも、山に特化した能力の開発と向上も同時に続けていく必要がありました。

なので、大体週に1回程度の頻度でトレイルを走る機会を確保し、徐々に山を長く走れる力を身につけていこうと考えました。

これに関しても、いきなり20kmも30kmも走るのは体に負荷がかかりすぎるため、まずは低い累積標高を軽い負荷で走ることから始め、徐々に距離と累積を延ばして行こうと思いました。

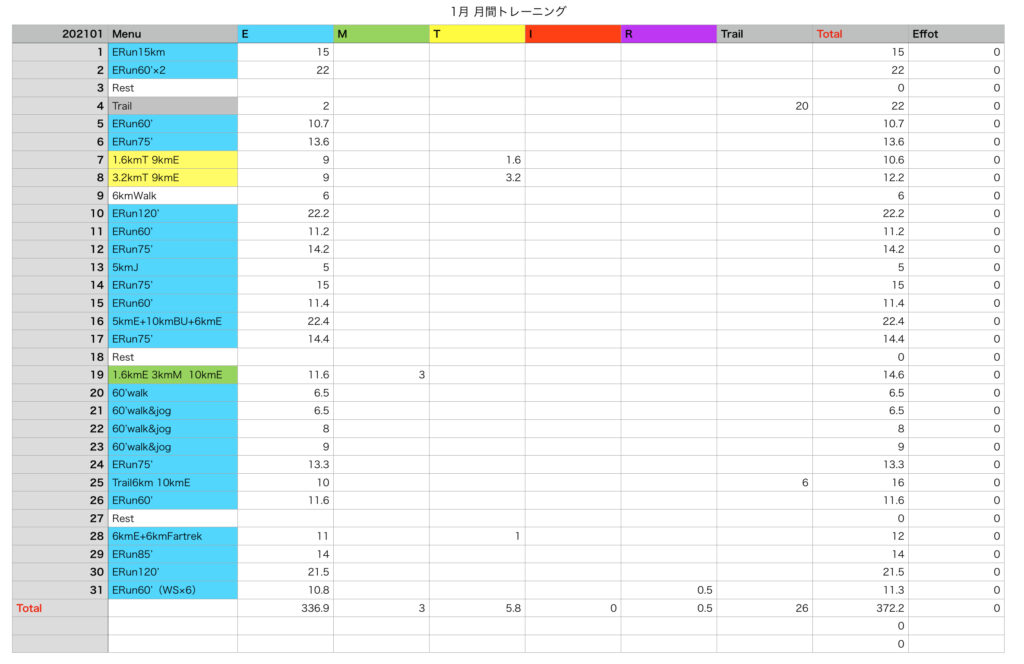

その結果、今月は週末に一日トレイルに出かける日を設け、ひとまず3回ほど山を走る機会を確保することができたのですね。

電車で30分ほどでアクセスできる「奥武蔵ロングトレイル」のコースが、無理なくトレイル力を鍛えられる最適なコースだということがわかりました。

電車で30分ほどでアクセスできる「奥武蔵ロングトレイル」のコースが、無理なくトレイル力を鍛えられる最適なコースだということがわかりました。

初日は12km、翌週は14kmと延ばし、3週目は21kmをそれほど無理なく走破できるほどの体力が身についてきました。

トレイルはコース状況が目まぐるしく変化するため、実施後の疲労感の割に脚へのダメージが意外と軽く、翌日こそ脚の重さは残りますが、ゆっくりなジョグで繋いでいけば3日ほどで疲労は抜け、1週間練習を継続することへのマイナスの影響はそれほどありませんでした。

トレイルの経験が積み上がり、練習への耐性ができてくると、さらに回復も早くなっていく実感も持てました。

こうして、漸増的に負荷を上げていき、4月は概ね想定していた通りの練習と、体の仕上がり具合を実現することができたなと感じます。

まだまだ世界選手権のコースを走破できるほどの走力には程遠いですが、そこに到達するためのひとまずのベースは構築できたかなと思います。

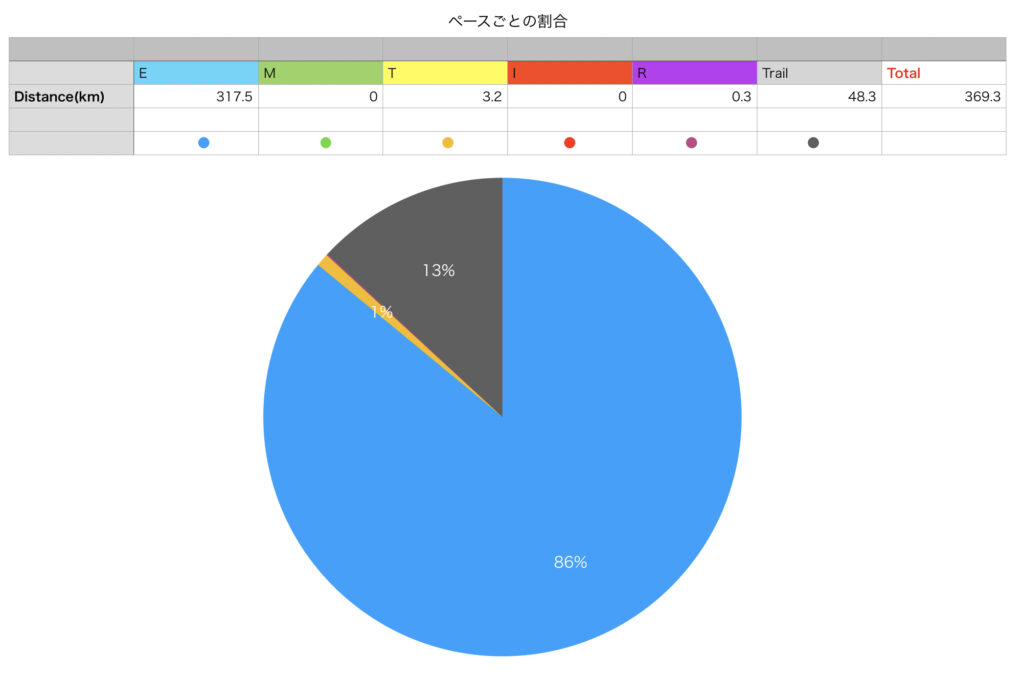

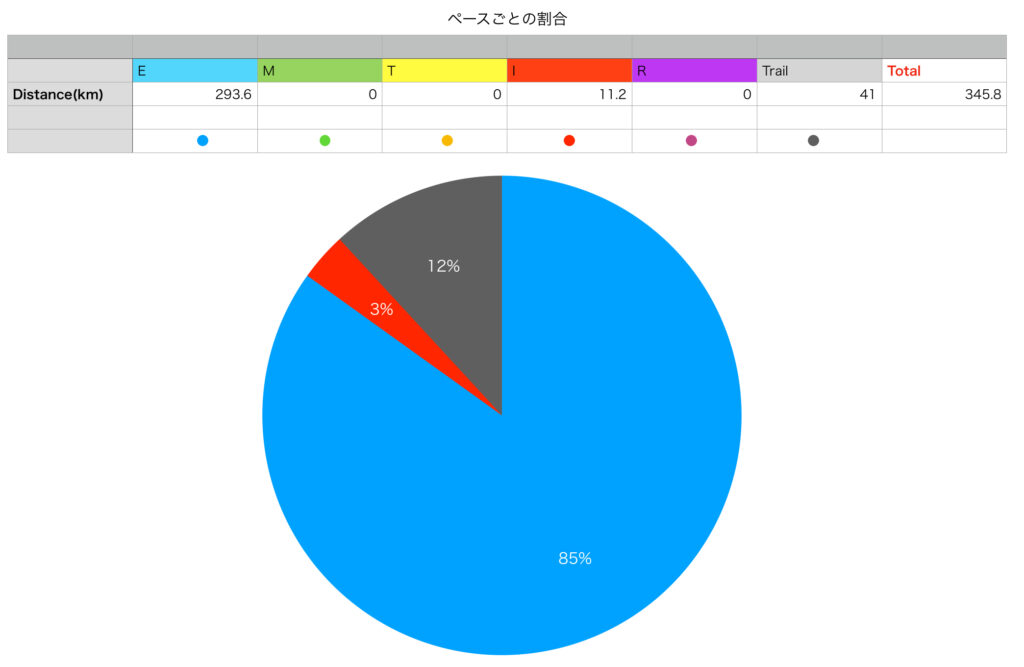

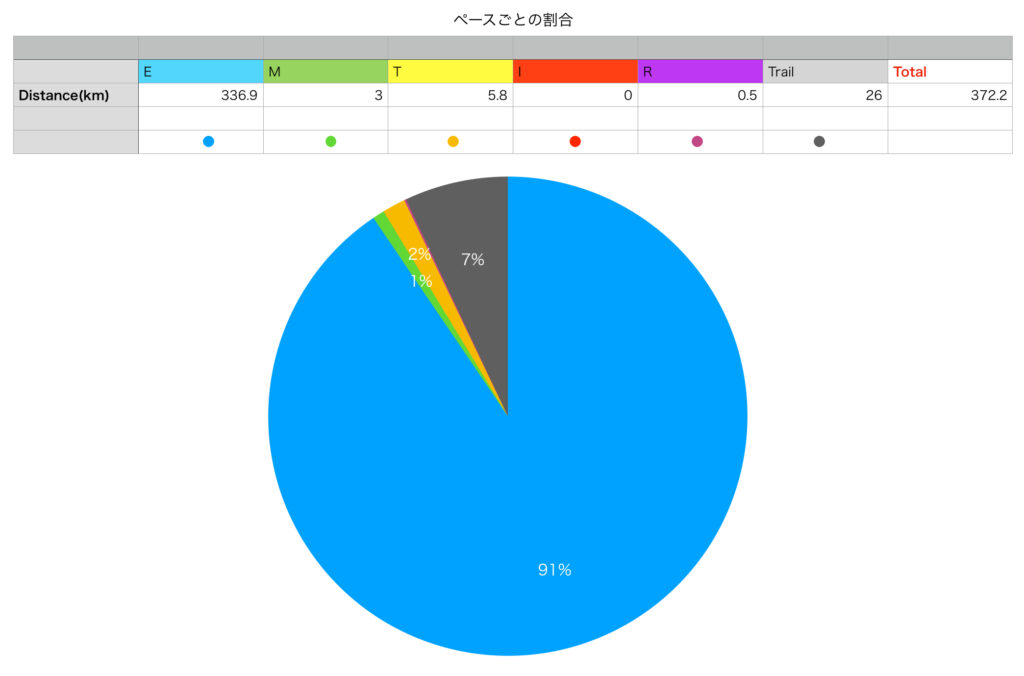

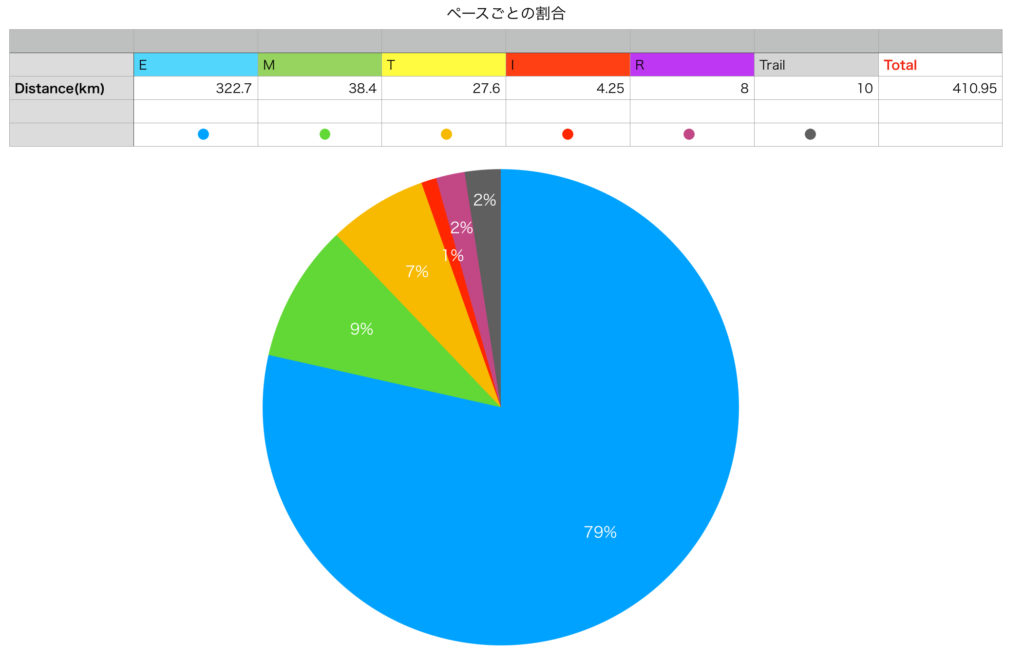

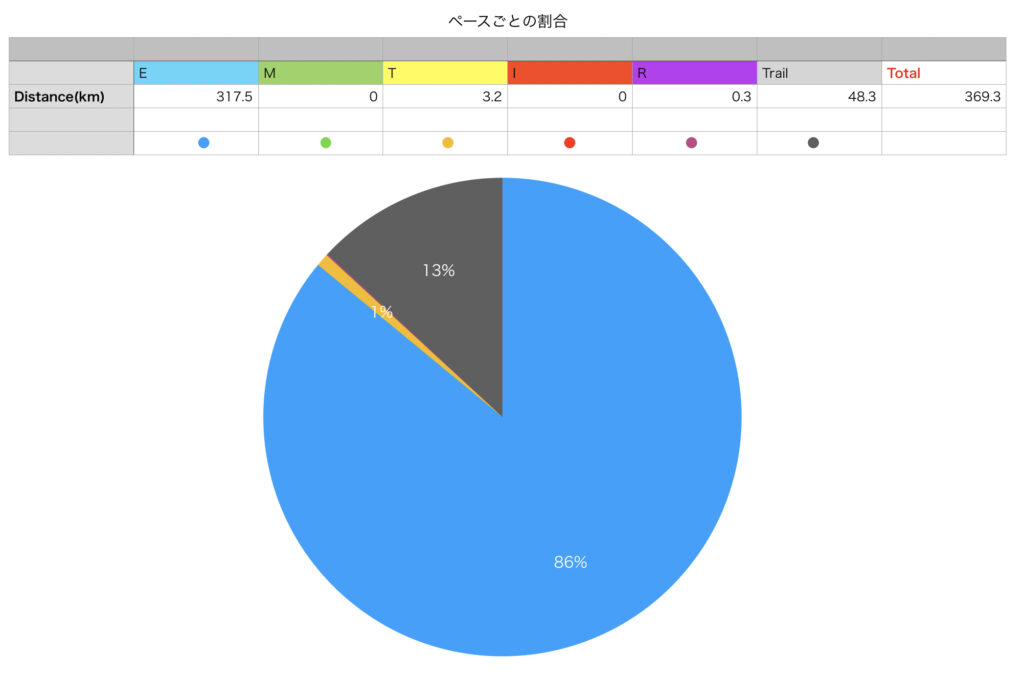

トレイルは3回に分け頻度を確保し、総距離も13%程度を維持できました。

トレイルは3回に分け頻度を確保し、総距離も13%程度を維持できました。

5月は、まずは毎年恒例の上田バーティカルレース(バーティカルとスカイレース)があります。

バーティカルの方は、比較的追い込んで順位を記録を狙おうと思いますが、翌日のスカイレースはジャパンシリーズ中最難関のコースですので、これは世界選手権当日を想定して、序盤からしっかりと温存して余裕を持たせて走る練習にしたいと考えています。

実はまだ1度しか完走したことがない上田スカイレース。まずはこの累積3000mを余裕を持って攻略できなければ、世界選手権の完走はあり得ません。

実はまだ1度しか完走したことがない上田スカイレース。まずはこの累積3000mを余裕を持って攻略できなければ、世界選手権の完走はあり得ません。

そのほか、5月は中旬に累積は2000m程度ですが50km規模のレースが一度と、下旬にはTwitterの有馬さんにお誘いいただいた箱根外輪山での50kmのトレイルを予定しています。

5月はトレイルの距離が一気に延びるため、ここはかなり故障には気をつけなければなりません。逆にここを故障なく乗り切り、トレイルを走る力と耐性がワンランク上がれば、今まで見えなかった世界が見えてくる気がしています。

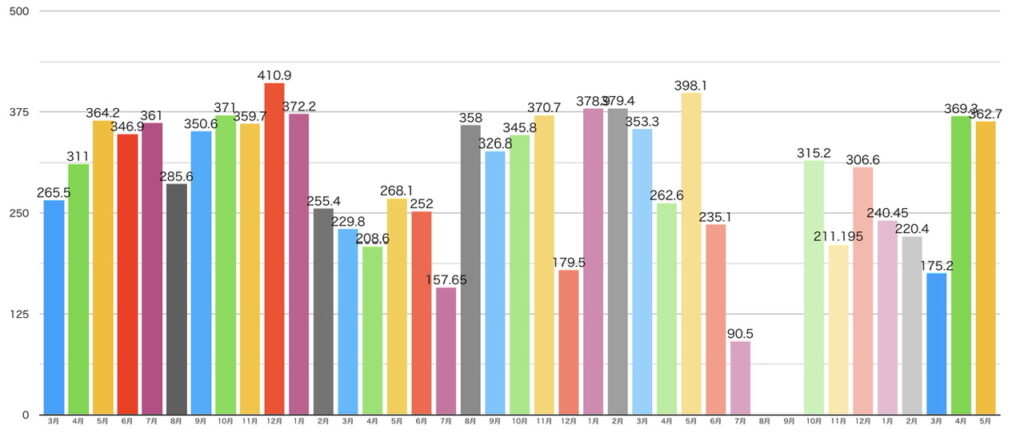

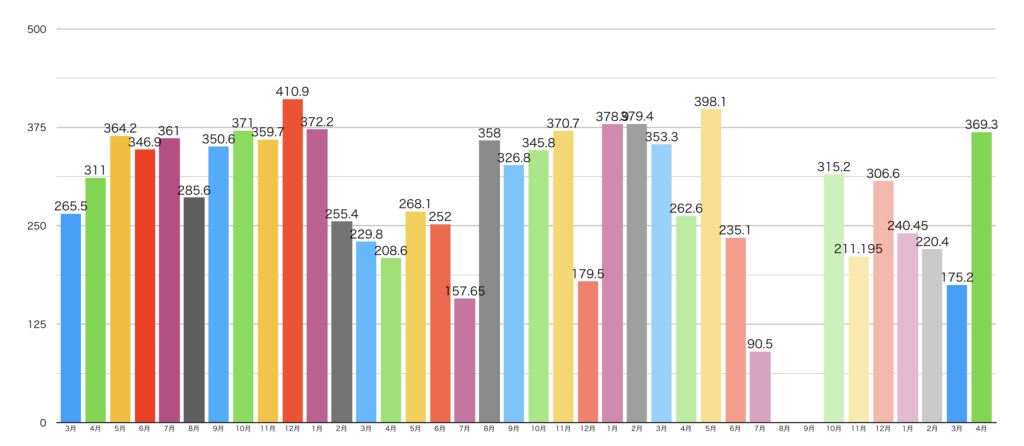

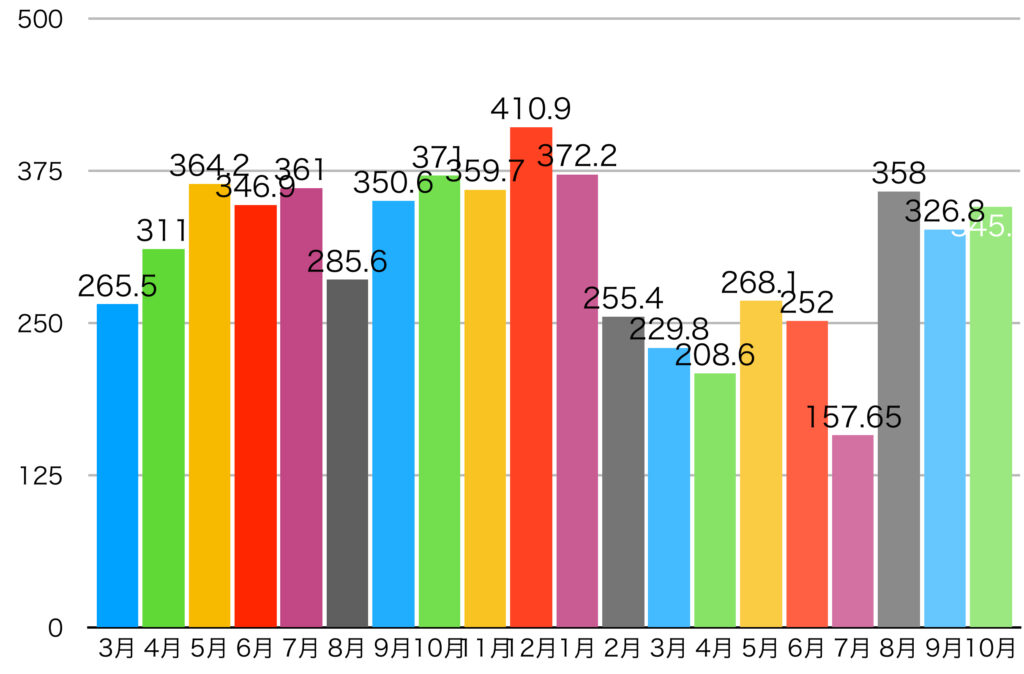

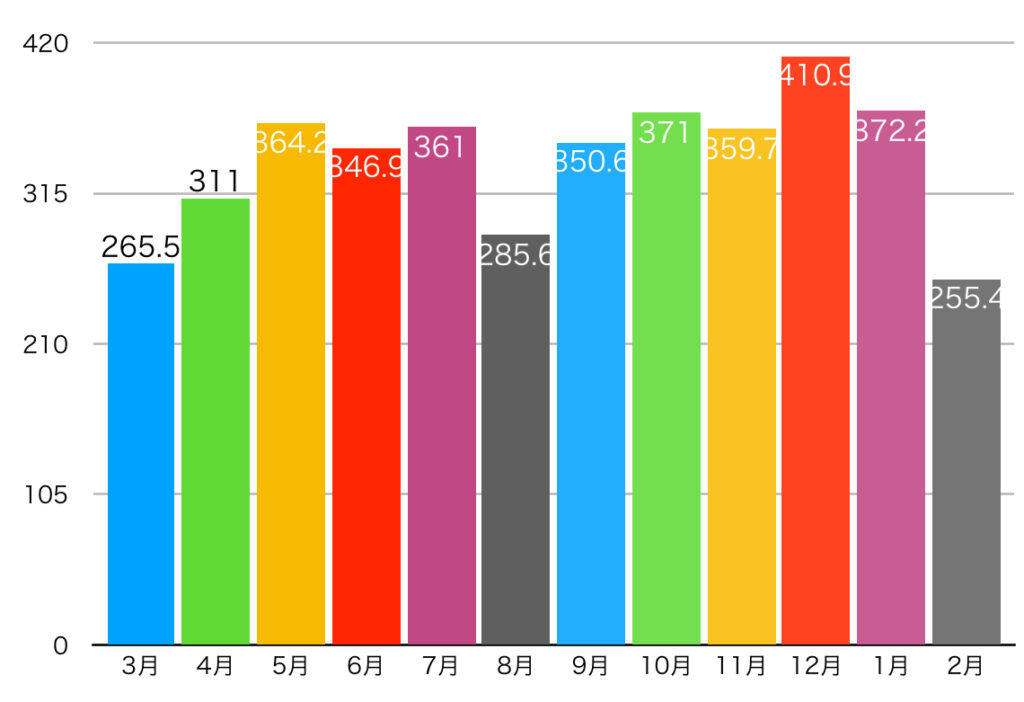

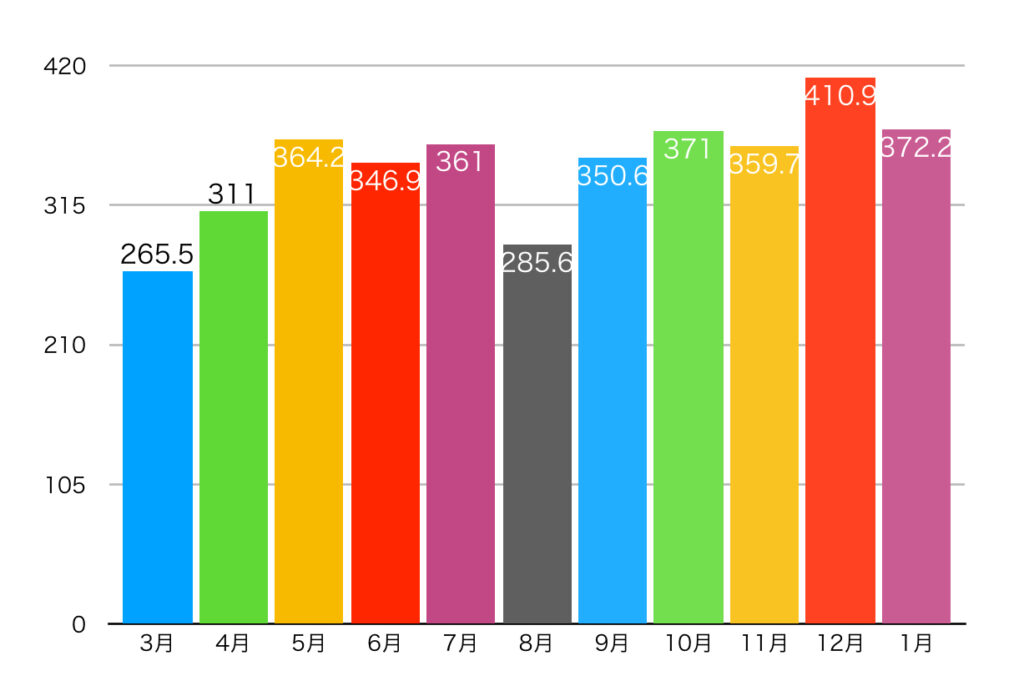

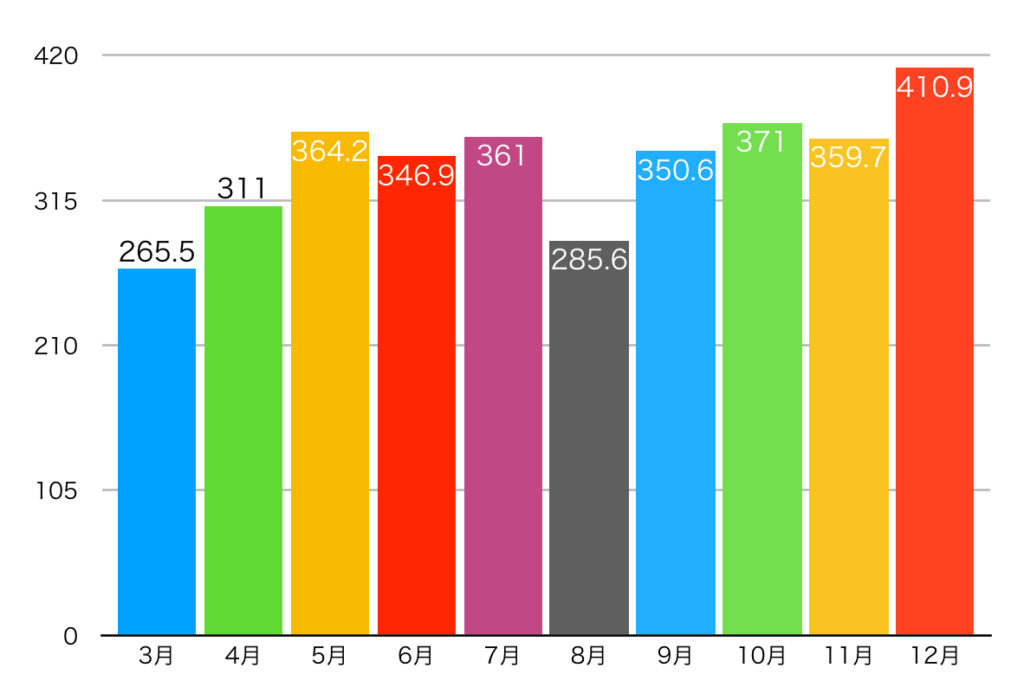

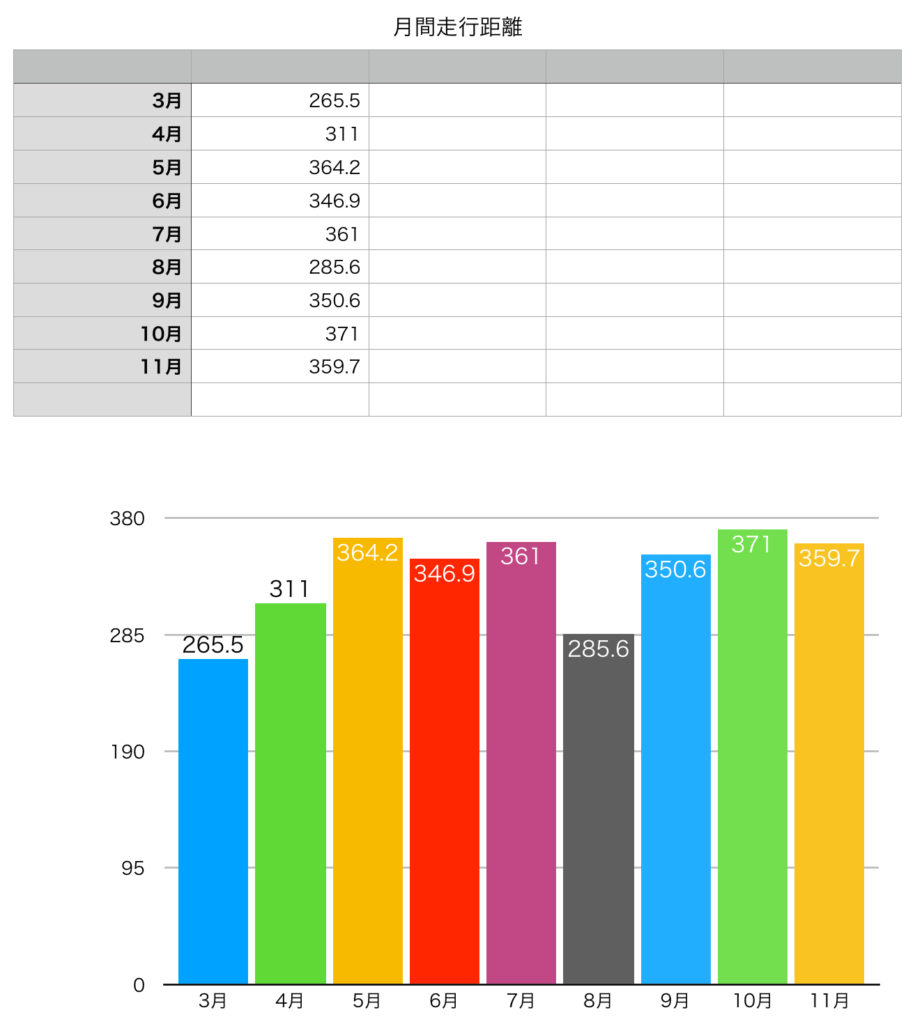

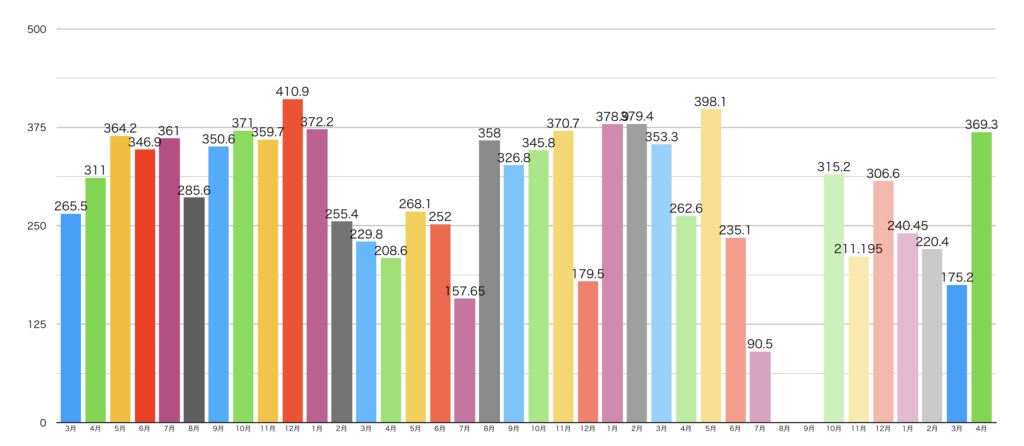

約1年ぶりに月間350kmを超えた月になりました。距離自体にこだわるのではなく、これくらいのボリュームを余裕を持って継続できる力を身につけていきたいのですね。

約1年ぶりに月間350kmを超えた月になりました。距離自体にこだわるのではなく、これくらいのボリュームを余裕を持って継続できる力を身につけていきたいのですね。

今月は久々に月間350kmを超えました。高強度練習はほとんど入れていなかったため、かなり余裕を持ってこの距離をこなす事ができましたが、これくらいのボリュームは最低ラインで、最終的には400kmから500kmくらいを走っても故障しない体を身につけたいと思ってはいます。かなり難しいことですが・・・。

ともあれ、レース本番までの4ヶ月で必要な準備のうち、まずはその最初の基礎を構築する段階はクリアできたと思います。