こんにちは、ランマニアです。

さて、いよいよ2月も終わり目標としてきた板橋シティマラソンまで2週間余りとなりました。

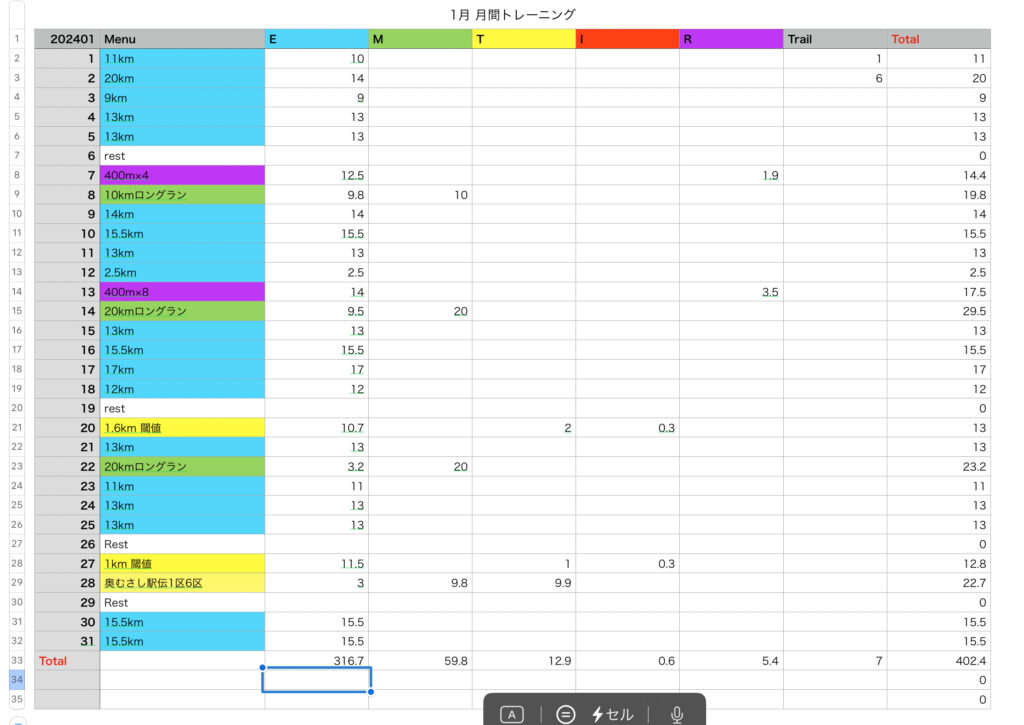

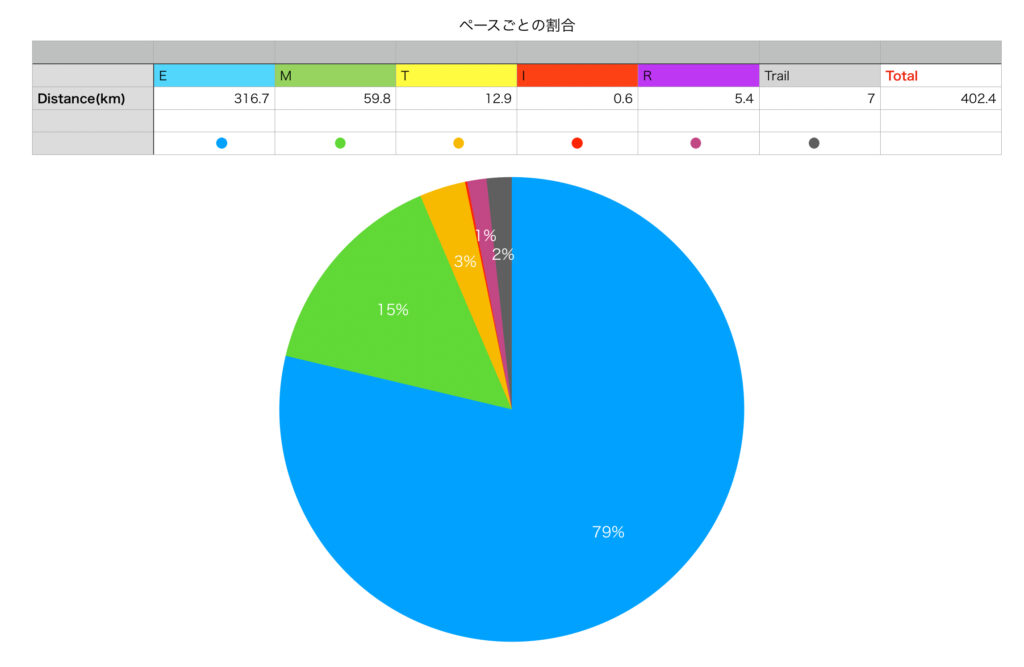

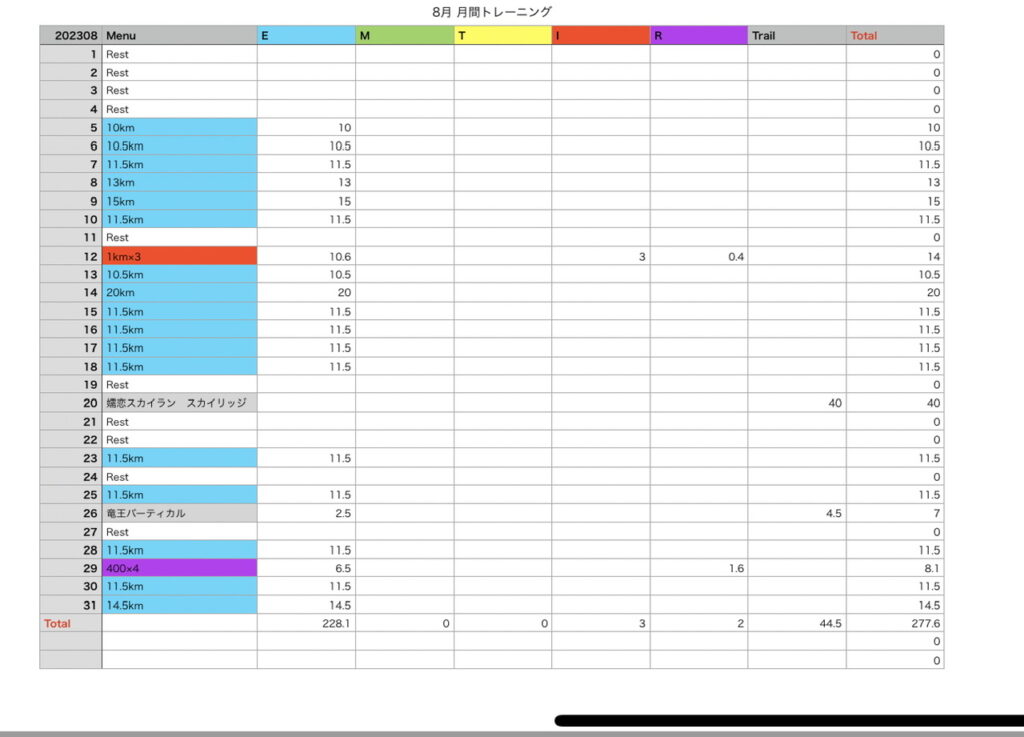

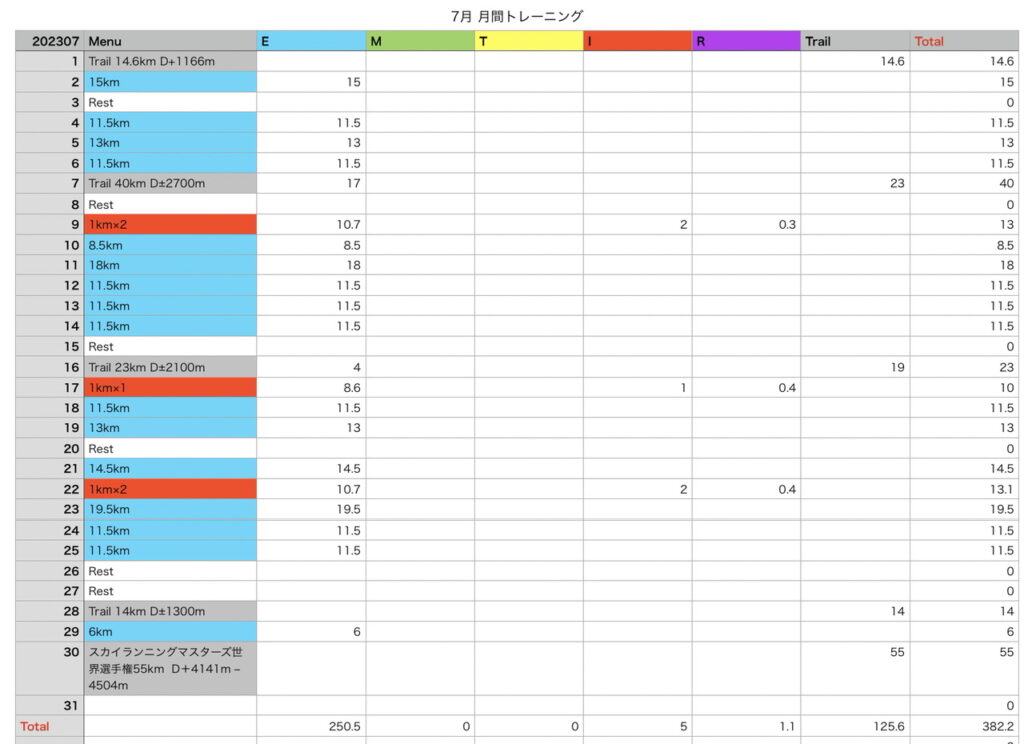

この2月は割と重要な月で、脚の痛みと発熱とで予定していた練習ができなかった1月に代わる、本番前最後の追い込みの時期となりました。

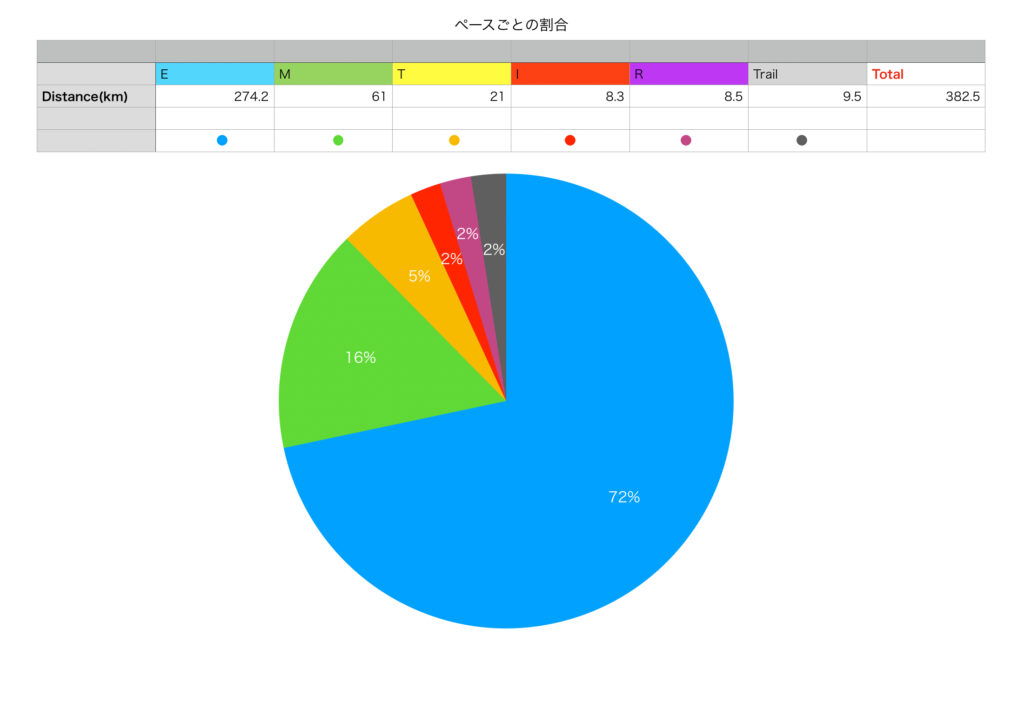

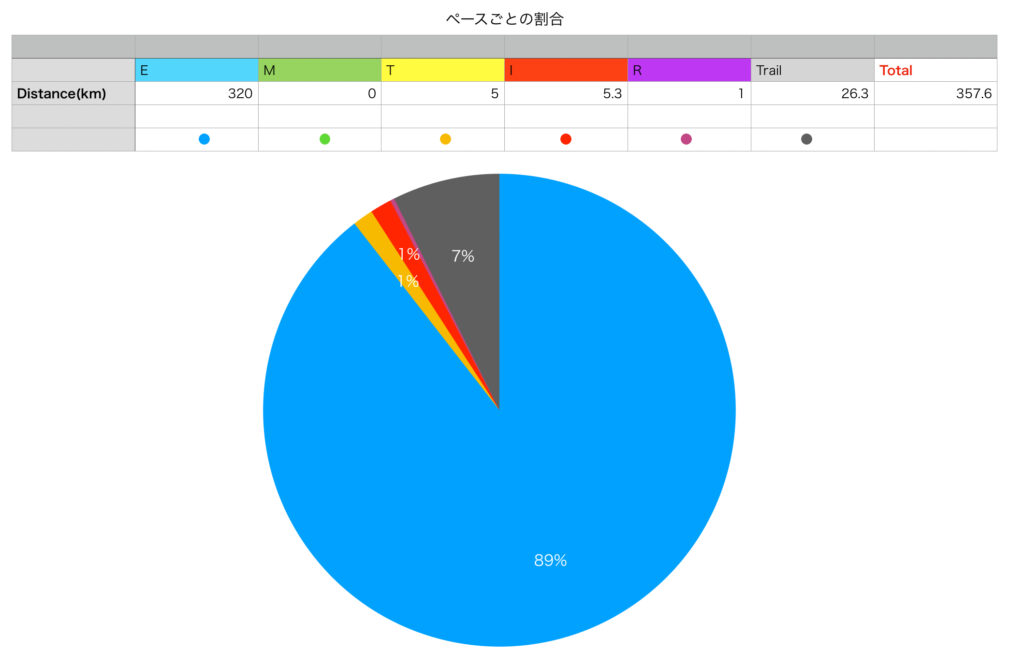

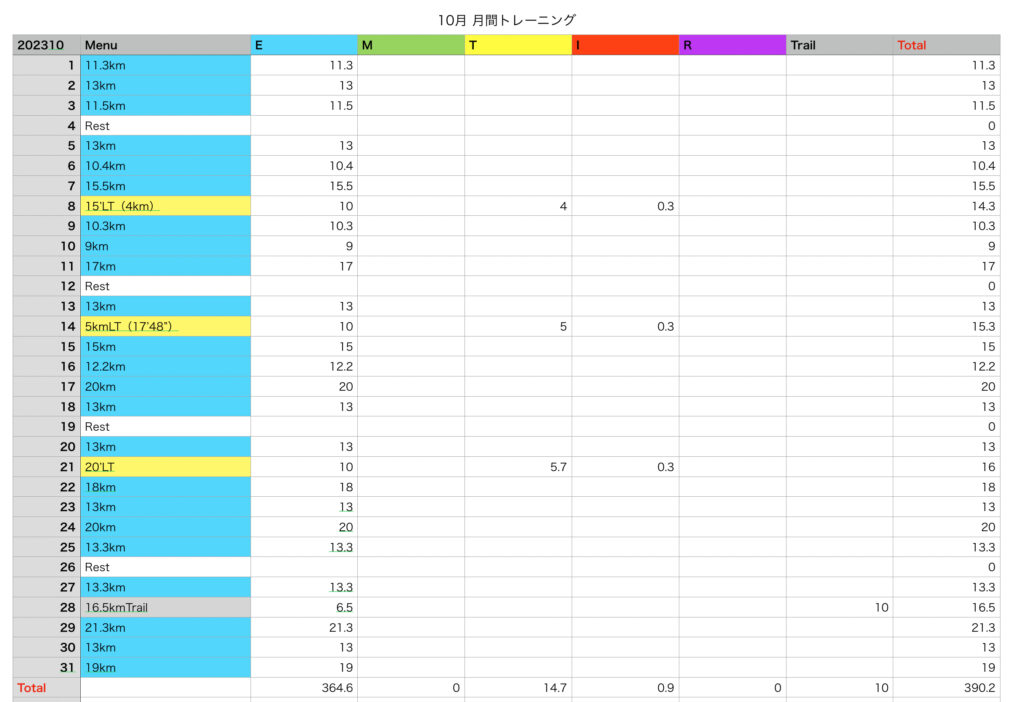

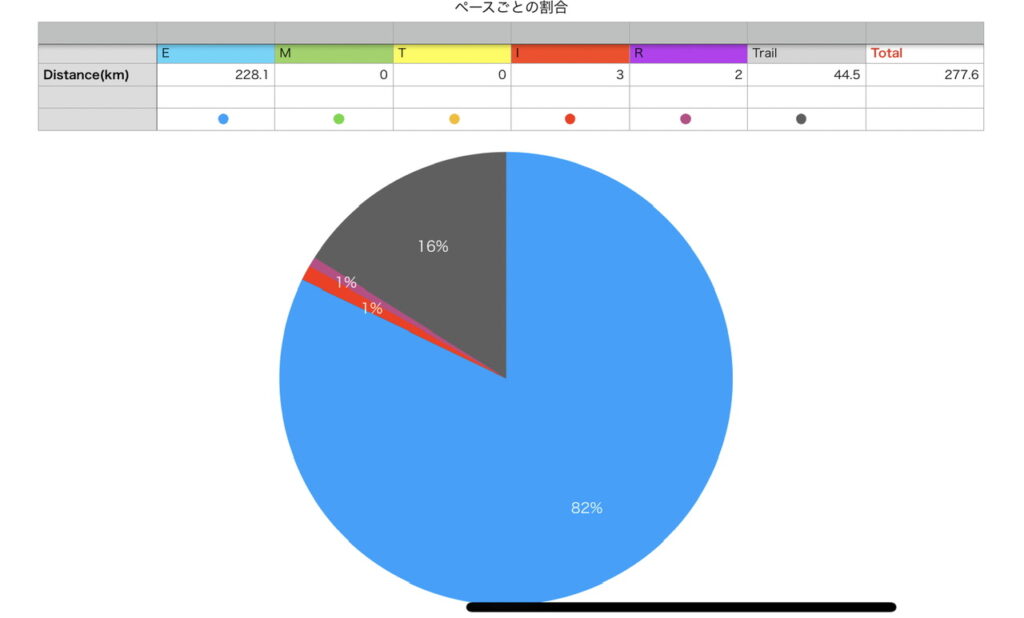

具体的には、マラソン向けの脚を作るロング走の距離と割合を増やし、ある程度走っても疲れない強靭な脚にしていく時期だったのですね。

マラソンのレースペースよりはやや遅いペースで20〜25km(自身の体調の関係で30kmまでは今は難しい状態)を安定して走る練習を、毎週積み上げていくことが目標でした。

2月に入ってすぐに再び発熱をしてしまいましたが、ここはちょうど1月の疲れが出ていた頃だったので、タイミングよくレストを入れることができました。

その後からはふくらはぎの状態が万全ではなかったものの、ロング走とジョグの距離を伸ばしながらどうにか最低限の距離を走ることはできたと自己評価しています。

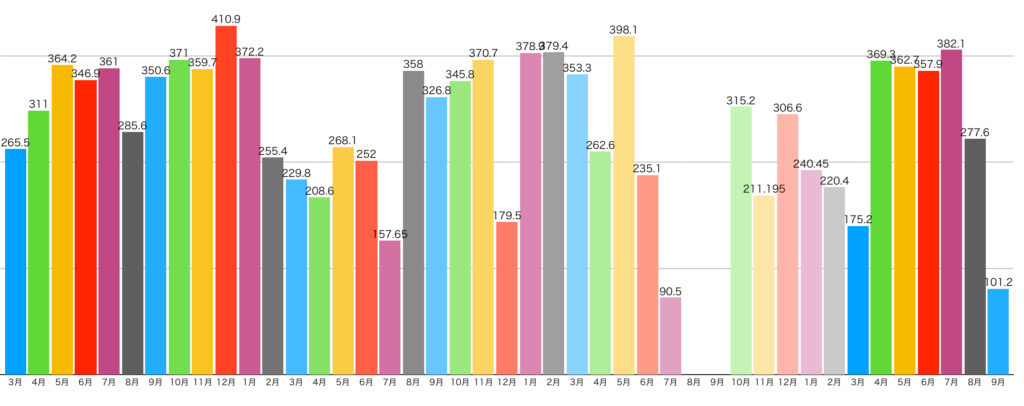

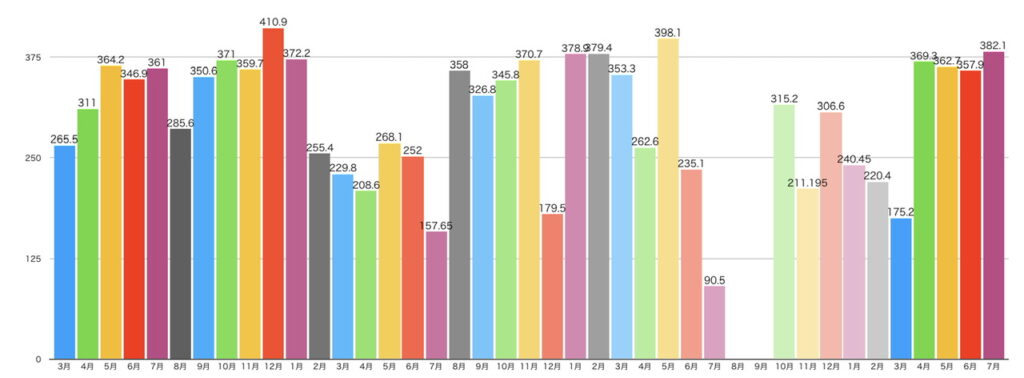

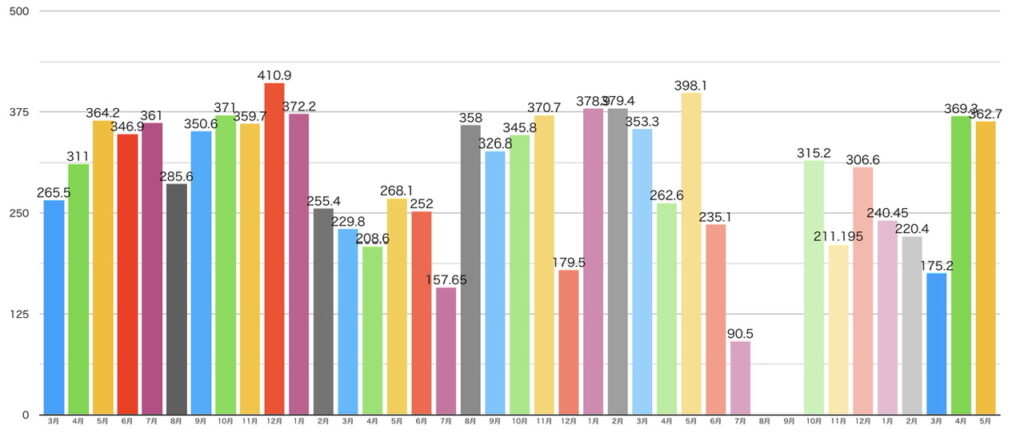

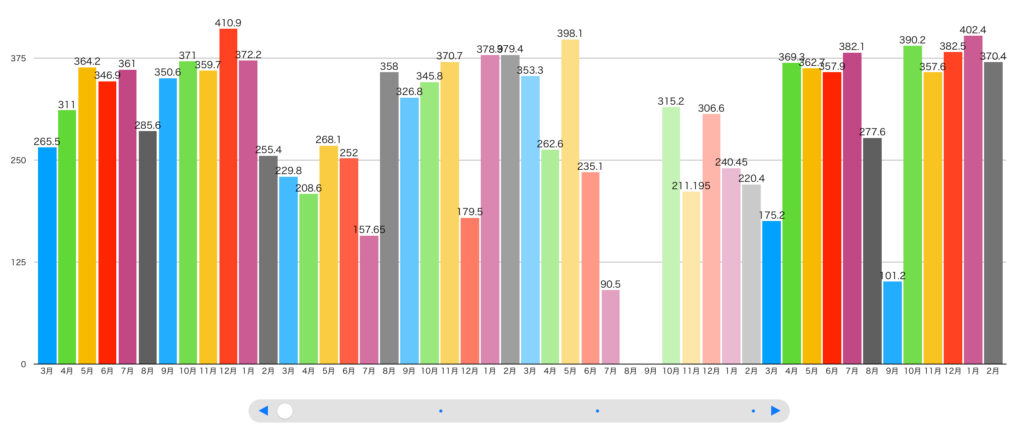

12月からトータルすると、レースをロング走代わりにしたのも含めて、だいたい10回ほどのロング走を入れてきました。

ハーフのレースや大学のキャンパスで快調に走ってしまった時を除けば、ペースとしては大体キロ3分50秒〜57秒程度で、無理なく20km程度の距離を走り終えられる練習を継続しました。

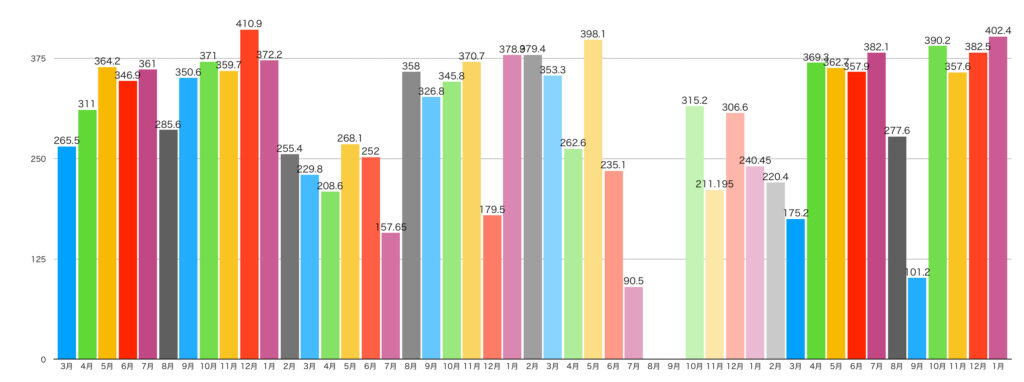

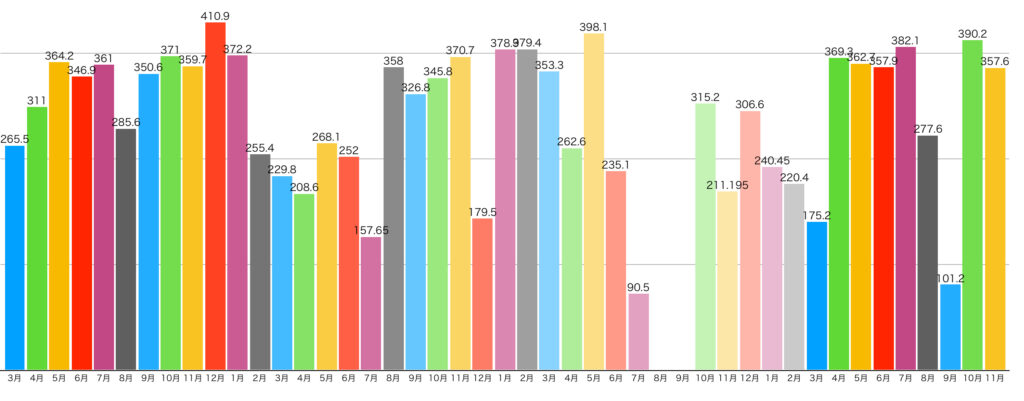

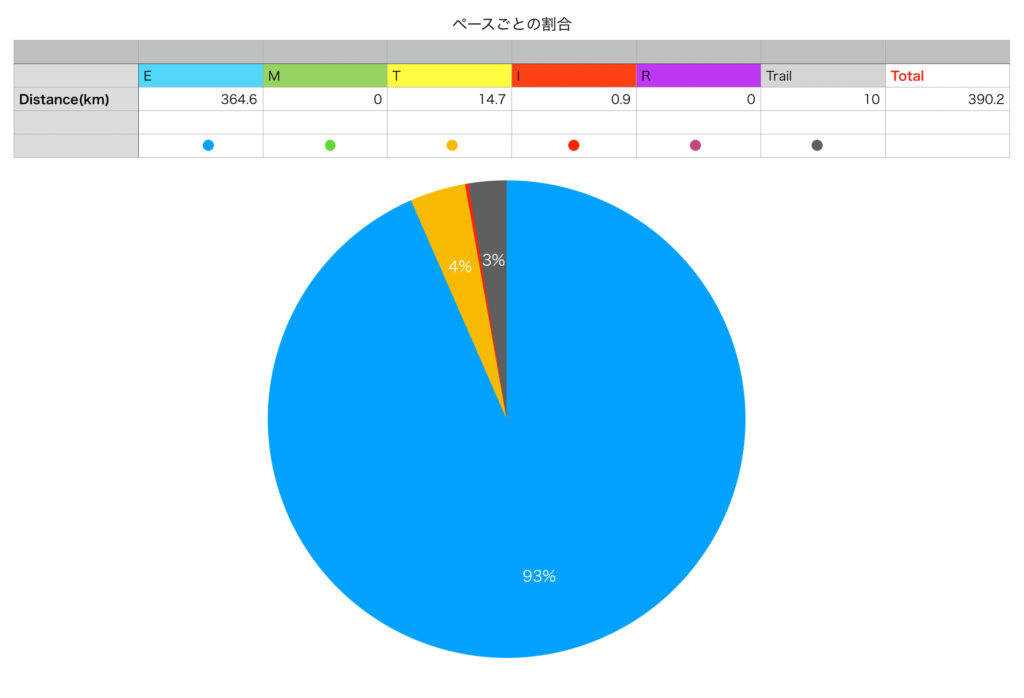

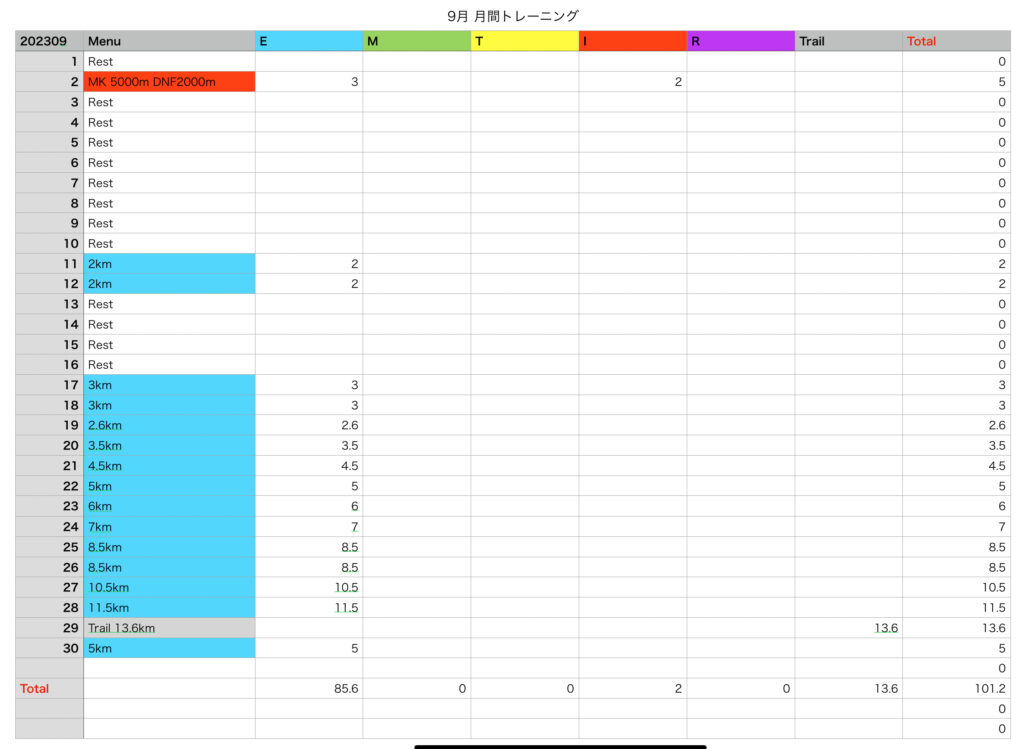

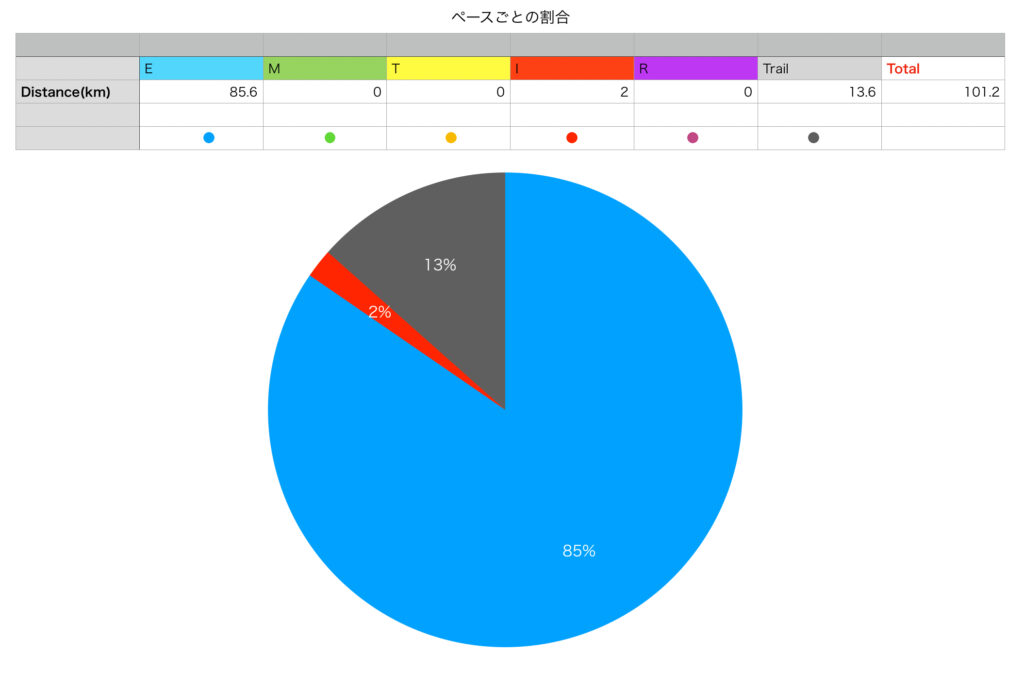

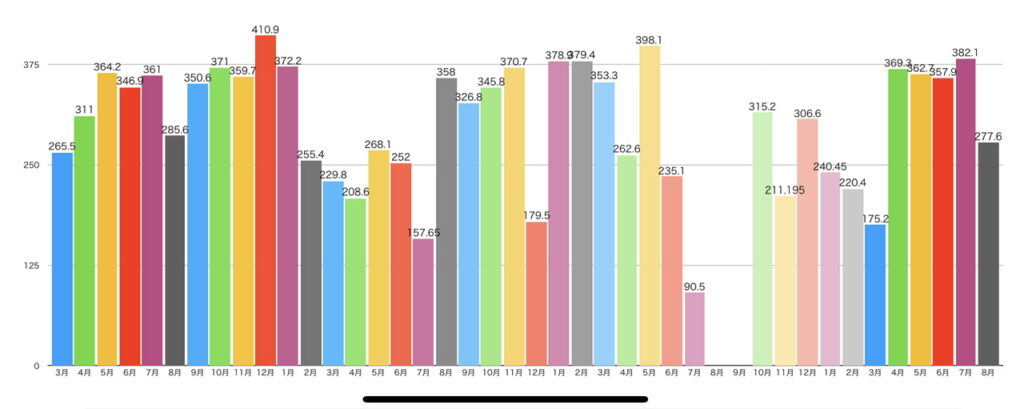

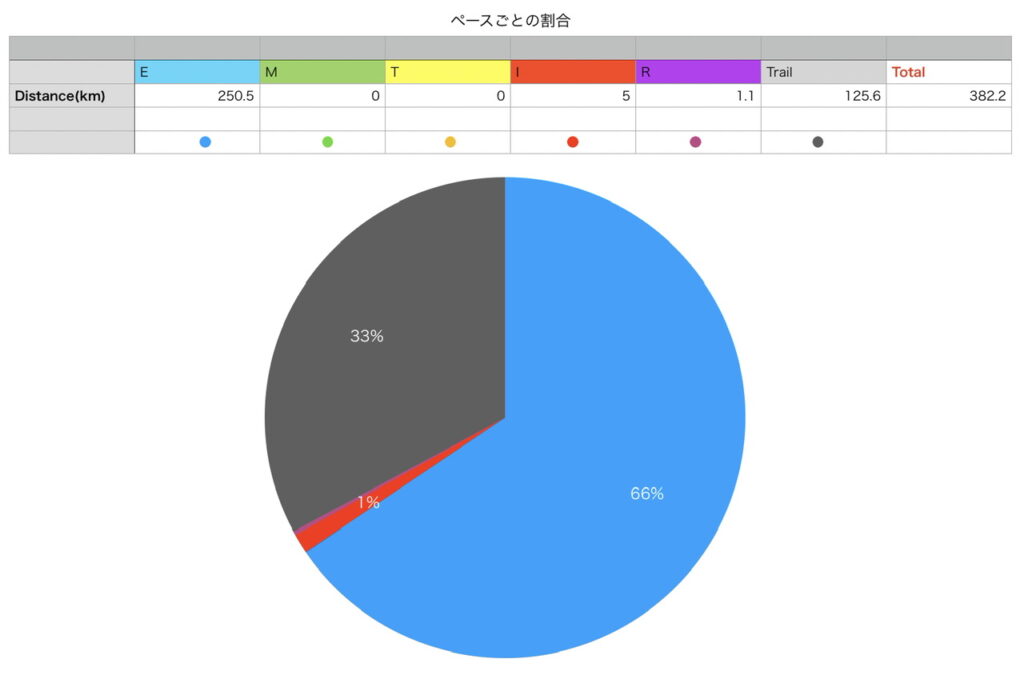

月当たりの走行距離もほぼ350kmを越え、最低限のボリュームも確保できたかなと思っています。

体感的には、走行中の脚へのダメージ感(実際のダメージはどうか不明ですが、あくまで伝わる衝撃という意味で)はかなり軽減されてきた印象です。

大腿部をしっかり使って、一歩一歩力強く、推進力を感じながら走れる独特の感覚です。

言ってみれば、「走っても走っても疲れない感覚」でしょうか。

この感覚は学生時代に初めて体感したもので、やはり20km程度のロング走を繰り返して取り入れていくうちに体得できる独特の感覚でした。

このような脚の状態になっていかないと、42kmという長丁場はなかなか戦えません。

実際、昨年の板橋シティマラソンの走りは初めから一杯一杯で、脚へ伝わる衝撃も今よりも圧倒的に大きなものでした。

このブログでも何度か繰り返しましたが、「まるで乗り物に乗っているかのような感覚」ですね。

こうした脚の状態が、2月になってようやく体現してきたなという印象です。

さて、問題はここからの約2週間の過ごし方です。

だいぶ脚ができてきましたし、体力や回復力も以前に比べるとはるかに向上しているのですが、いかんせん、ランマニアの場合は「疲労」との付き合い方が一般のランナーとは違うのですね。

通常であれば、1週間前まで普通に負荷を高めても、1週間もあれば疲労はすぐに回復するでしょう。

実際自分自身も、慢性疲労に陥るまで平気で練習していましたからね。

まず確実に言えることは、1週間前はどんなに元気でもレースペース以上では走ってはいけないということです。

ロング走を入れようものなら、確実に本番は失敗します。

インターバルや閾値走もダメですね。

理想は完全レストにすることです。

ただし、このタイミングですっかり休んでしまうと体(というか脳)が一旦休止モードに入ってしまい、1週間で再起動してレースモードに戻すことに失敗する恐れもでてきます。

実際、1週間前の完全休養は、成功したパターンと失敗したパターンが大体半々なところで非常に迷うところです。

そこで今回は、明日明後日の土日は閾値ペースとロング走のペースで走る機会をそれぞれ確保し、月曜以降まとまって休む、という戦略をとろうかと思っています。

つまり、完全休養は十日以上前に一旦入れておくという作戦です。

一旦休みを入れると、脳は「気が抜けて」疲労がどっと出ることが予想されます。

この状態が慢性疲労症状としてしばらく続いてしまうのですが、少し遅れてそれも回復し、脚も体も非常に調子が良い状態に戻ることが多いです。

そして1週間前も軽いジョグで済ませ、睡眠もたくさん確保します。

そうしてようやく疲労が完全に抜けた状態で最後の1週間を過ごすことができるかな、と目論んでいます。

ただ、実はそれでも今の状態はまだまだ基礎作りの段階ではあるな、と分析しています。

絶対的なボリュームもそうですが、脚の危うい状況を考えても、まだまだ本格的なマラソントレーニングに耐えうる体ではないと感じています。

ここまで練習を継続してきて、とりあえずマラソン向けの練習を一定期間継続する体力はついたかな、というくらいだと思っています。

本来であれば、週末のロング走以外には、平日にLTペースで走る時間も確保せねばならないと感じていますし、年間で考えれば、暖かくなってきた頃に解糖系を使うスピードや、VO2Maxに負荷をかけるペースで走る練習などを難なくこなせられるようになって初めて長距離ランナーの体かな、と思っています。

それでも、ここまでロング走を繰り返しても大きな疲労に見舞われない状態はここ数年ではありないことだったので、ようやくここまで辿り着けたかなと実感しています。

なので、今回はまだまだ通過点の状態で板橋を走ろうと考えていて、ここまで作り上げてきた脚でどこまで走れるか、今はそれを試すのが楽しみな状態です。