こんにちは、ランマニアです。

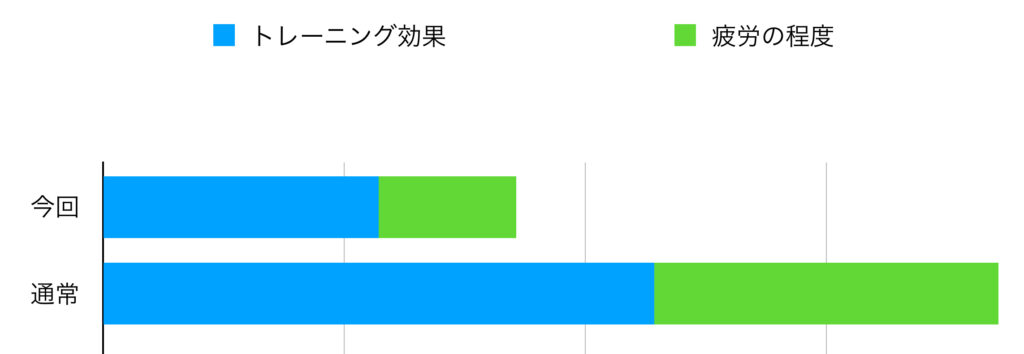

さて、前回報告したレース結果とそれまでの練習内容から、なぜ今回はこのような想定外の結果になったかという話。

いきなり結論から言いますと、

- スカイランニングの特異性にアプローチできた

- 慢性疲労症状が落ち着いていた

- スカイレースのペース配分と栄養補給を意識した

この三つに行きつきました。

順に説明します。

スカイランニングの特異性にアプローチできた

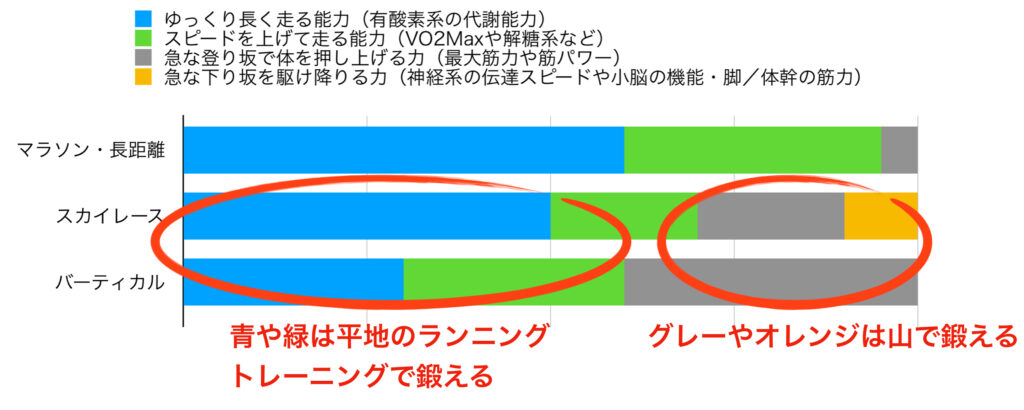

これはもうこの「スカイランニング」という競技種目がマラソン・長距離種目に必要な能力を応用できる部分に加えて、特異的な能力が必要な種目であり、その部分にアプローチをして準備してきたから、という考えに至っています。

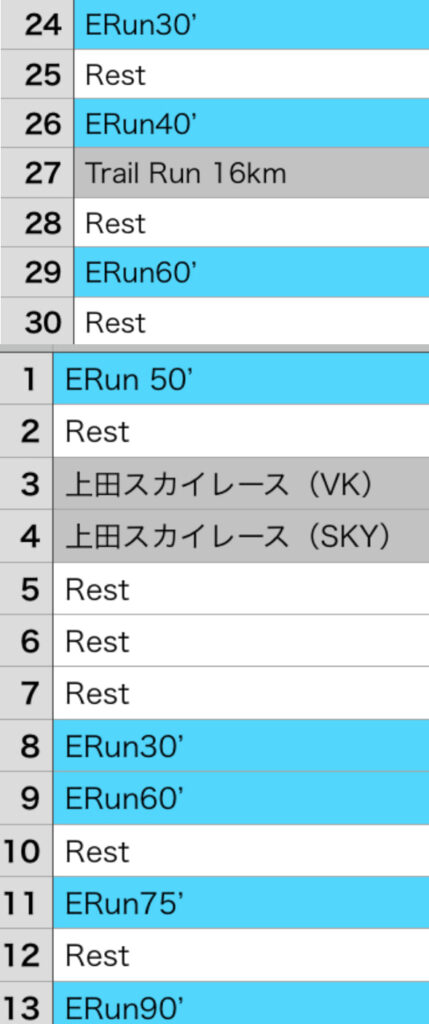

はい、自分で書いていながらよくわからない表現になってしまっているので、めちゃくちゃ大雑把な図で説明すると、

厳密なデータがあるわけでなく、概念的な模式図だと思ってください。

厳密なデータがあるわけでなく、概念的な模式図だと思ってください。

この3種目に必要とする能力は、概ねこんなイメージで考えています(あくまで自分が走りながら感じている感覚的な印象です)。

簡単に言えば、純粋に前に進むだけの持久的運動であるマラソン・長距離種目は、ほとんどがその「一定ペースをできるだけ長く維持する力」に依存している状態だと考えていて、一方で変化に富む山岳地帯を走るトレイルランニングではそれ以外にもいくつかの影響要因があるということですね。

特に、マラソンや長距離種目で走る場所には存在しないような「急な坂道」「登山道」をできるだけ速く、長く走るためには、もちろん持久的種目に必要な有酸素系の能力は必須なのですが、それに加えてもっと絶対的な「筋パワー(収縮速度も加味した筋力)」なども必要になってくると考えています。

それが上のグラフで示したグレーの部分で、登り一辺倒の「バーティカル」ではその割合がとても多くなってくると推測しています。

(ちなみにこのパワー系の筋力は速筋系の筋繊維が関係しているので、あまり鍛えすぎると筋肥大が起こりやすく、それがトレイルランナーの大腿部が太い原因なのではないかと思っています(もちろん脚が細くて速い人もいます。おそらく走り方やもともと持っている筋繊維のタイプによる違いだと思われます)。)

つまり、この上田までの3週間はほとんどランは入れなかったものの、山歩きやトレランはそこそこの頻度で入れた結果、ランの練習だけでは鍛えることのできないグレーの部分(スカイランニングに特異的な部分)をトレーニングする機会が確保され、また副次的ではあるものの、長く山を歩き続けることで、青や緑の部分も最低限維持するだけの刺激を入れることができたものと考えられます。

特に、単なる「山歩き」でさえ、歩行時の心拍数は下りを除けば120を超えることもザラで、これを3時間も4時間も続ければそれなりのトレーニングになることは容易に想像がつきます。

これが一つ目の「スカイランニングの特異性にアプローチできた」ということの根拠です。

ちなみに余談ですが、以前記事にした「クロストレーニング」の有効性に関連して、トレイル練習はランの走力を上げるか?という「命題」をこのグラフから考えてみると、個人的には「なし」だと考えます。

やはり、トレイルを走ってみればわかると思いますが、とにかく山では同じサーフェスが1分たりとも続かず、一定の「走る」という動作を安定して確保することが難しいからです。「走ること」は「走ること」でしか鍛えられないものがあると考えていますので、同じ60分のジョグをするなら山で走るより平地のロードや緩やかなクロスカントリーで行った方が、間違いなく効率も効果も高いと考えています。

また、急な山道を駆け上がるとそれなりに苦しく、平地のインターバルなどの代わりになるのではないかと思われがちですが、実際には使っている筋や筋力の発揮の仕方が違いますし、何より心拍数の上がり方も違います。もしVO2MaxやLTなどを鍛えたいのであれば、これも間違いなく平地で一定時間負荷をかけた方が効率も効果も高いと考えています。

ただ、故障明けや休養明けで1から基礎体力を身につけていくときなどに、いきなり平地でインターバルをやるようなことをするよりは、芝生でのファルトレクなどと同様、呼吸器・循環器系に刺激を入れたり、糖代謝や無酸素性の代謝能を鍛える目的で、トレイルやバーティカルを走るというのは「あり」だと思っています。

一方、逆のアプローチとして平地で鍛えた有酸素代謝能力やVO2Max、LTなどは、トレイルランニングにも応用することができると考えています。なぜなら、これらの力が影響する割合は、長距離・マラソンよりもトレイルランの方が少ないと考えているからです(先程のグラフ参照)。

それほど頻繁に山へ通わずとも、いきなりトレイルを走ってそこそこ速く走れるのはそのためだと思っています。

なので、話はそれましたが、スカイレースやバーティカルを速く走るには、①平地の長距離・マラソン用のトレーニングで徹底的に青や緑を鍛える、②山に通ってグレーの部分を鍛える、というアプローチが最も効率が良いのではないかと考えています。

今回の経験から痛感したのは、トレーニングの「分業制」

今回の経験から痛感したのは、トレーニングの「分業制」

一見、山を速く走りたければできるだけ山に通う方が良さそうに思われますが、ここは鍛える要素によって「分業」したほうが効率が良いと思うのですね。

今回上田でそこそこ走れたのも、昨年取り組んだランのトレーニングで、青や緑の部分の「ため」が残っていた(有酸素系の能力はそこそこ維持されるため)ところに、山通いでグレーの部分が鍛えられたことが大きかったのかな、と思っています。

慢性疲労症状が落ち着いていた

さて、好走できた二つ目の要因です。

これは自分自身に特有な問題なのですが、今回はとにかく「疲れていなかった」というのが想像以上に良い結果をもたらした、ということです。

もともとランマニアは慢性的な疲労症状を抱えていますので、少しハードな練習を積んでしまうとそれによって引き起こされた疲労が、パフォーマンスにかなり影響してしまうのですね。

なので、「ハードな練習を重ねて走力を高めるか」「そこそこの練習で体調を維持するか」を天秤にかけて、どっちのメリットの方が上回るかを常に考えながらトレーニングする必要があります。

今回は、かなりの長い期間まともな練習ができなかったことで、結果的に慢性疲労症状が悪化することなく、とてもいいコンディションでレース当日を迎えることができたと考えています。

確かに、今回山を走ってみて、いつもはもっと足のだるさを感じることが多く、億劫でしんどい感じがしていたことを思い出しました。この差は大きかったと思っています。

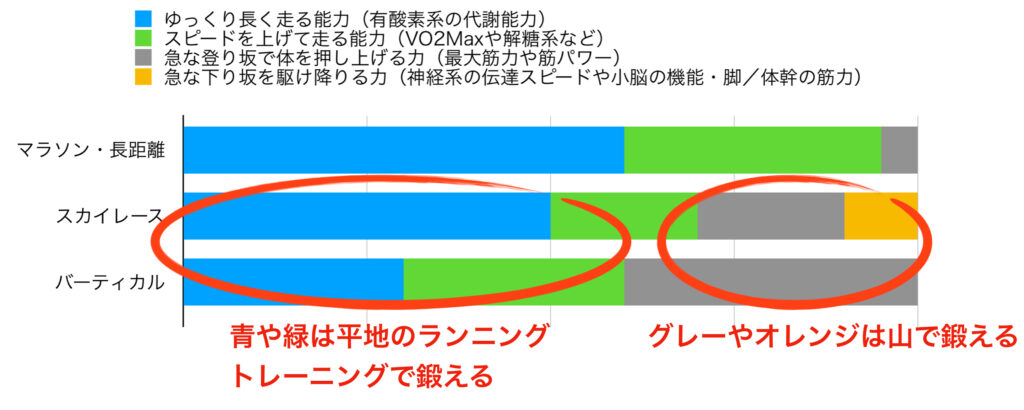

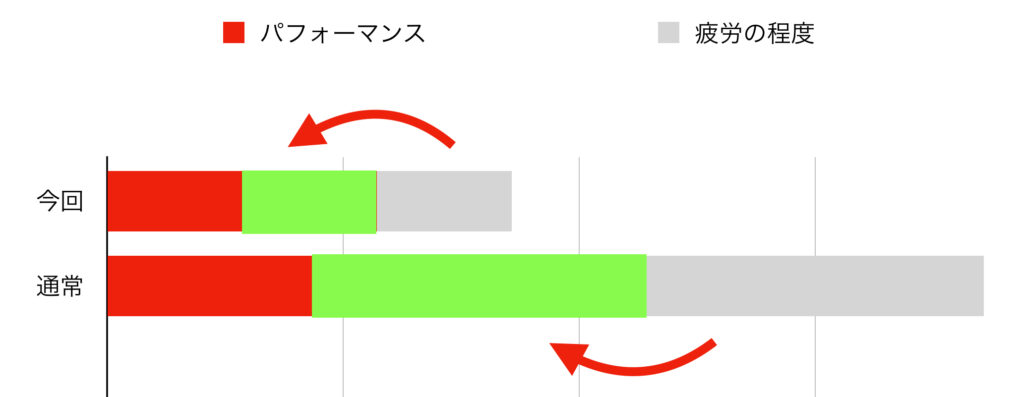

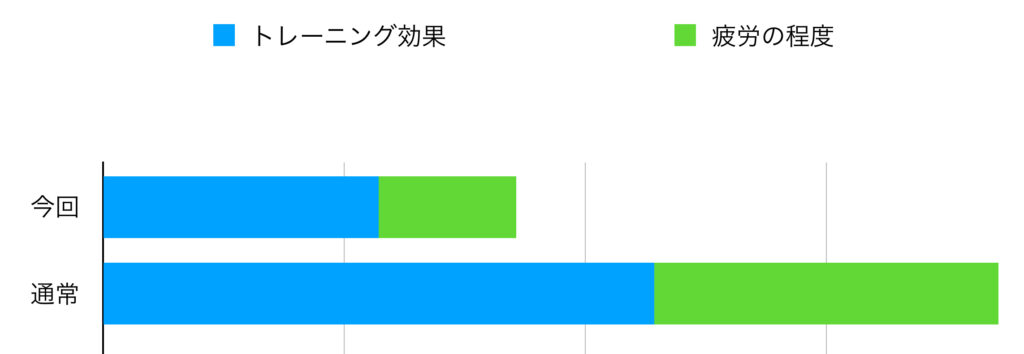

つまり、「トレーニング効果ー疲労の程度=当日のパフォーマンス」という概念を用いると、今回はそのバランスが以下のようなイメージで、結果的に発揮できたパフォーマンスに大きな差が出なかったものとみています。

今回はトレーニング効果は少なかったものの、トレーニングによる疲労の程度も軽かった。あくまで概念図。

今回はトレーニング効果は少なかったものの、トレーニングによる疲労の程度も軽かった。あくまで概念図。

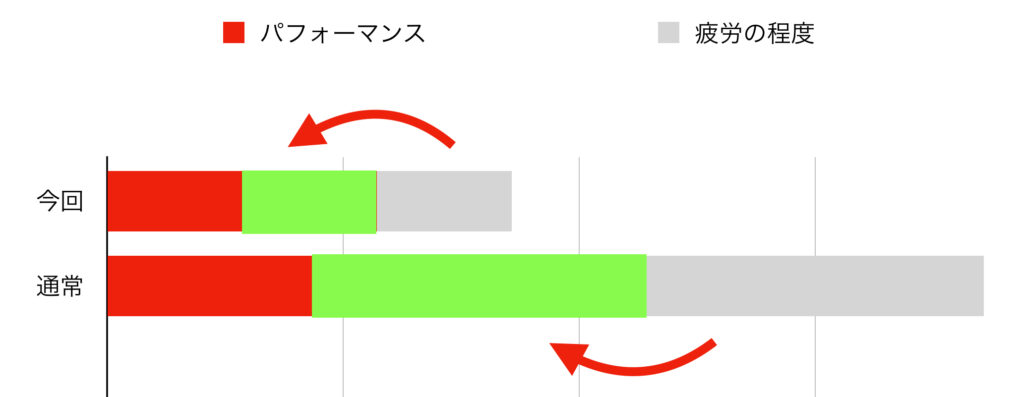

発揮できるパフォーマンスは、トレーニング効果が疲労の程度によって相殺されたものと考えると、残った部分(赤)がレースでのパフォーマンス、という考え方。

発揮できるパフォーマンスは、トレーニング効果が疲労の程度によって相殺されたものと考えると、残った部分(赤)がレースでのパフォーマンス、という考え方。

このようにして考えると、トレーニングによって得られるパフォーマンスが微々たるものでも、疲労の程度も小さかったため、結果的にトレーニングを積んだ時と同じくらいのパフォーマンスが発揮できたものと推測されます。

ペース配分と栄養補給を意識した

最後はスカイレースに限って言える要因、ペース配分と栄養補給についてです。

一昨年同じスカイレースを走った時は、とにかく前半からぶっ飛ばしてしまい、最後は本当に倒れる寸前でゴールというかなり危ない状態に陥ってしまいました。

今回は、ふくらはぎの状態もよくなかったこともあり、とにかく序盤から慎重に、ペースを抑えてレースを進めたのですね。

具体的には「息が上がらない程度」という目安、心拍数で言うと「140を超えない」という目安を守りながら走りました。

この上田のコースは、走り通すと通常5時間近くはかかるコースです。

フルマラソンですら3時間程度ですから、よくよく考えれば相当なペース配分を考えなければならないことが分かりますよね。

例えば、フルを走るときに序盤から「ハアハア」息が上がることってあるでしょうか。

そんな状態で初めの10kmを走ろうものなら、もう30km手前でどうなるかは想像つきますね。

スカイレースも全く同じで、最近ようやくこのことに気付いたのですが、初めの1時間で「ハアハア」言ってたら、もう確実に撃沈します。

呼吸が上がる、と言うことは、それだけ多くのエネルギー(糖分、グリコーゲン)を使ってしまっていると言うことですから、終盤に使える栄養を無駄に消費してしまっていることになります。

スカイレースは、序盤からいきなり急な登りが始まります。なので、息が上がるのは当然、と以前なら考えていたのです。

しかし、これが大きな落とし穴。

4時間も5時間も走る中で、マラソンならこんなことはありえない。そう考えたときに、いくら急な上りでも、絶対に息を上げて走ってはいけない、と言うことに昨年のエクストリームトレイルあたり(10月)から気づきました。

なので、今回も序盤の登りから無理に走らず常に呼吸の状態に注意を払い、苦しくならないように慎重に登っていったのですね。

こう言うところもゆっくり登り呼吸を上げない(ていうか道じゃないよね、これ)

こう言うところもゆっくり登り呼吸を上げない(ていうか道じゃないよね、これ)

また前半、唯一気持ち良く走れる尾根伝いの区間があるのですが、そこでもペースは極力抑えました。

前半の尾根道はかっ飛ばしたいのを我慢してゆっくりとジョグ。一昨年は調子に乗ってのちに地獄を見ることに。

前半の尾根道はかっ飛ばしたいのを我慢してゆっくりとジョグ。一昨年は調子に乗ってのちに地獄を見ることに。

とにかく、このことを意識したことで終盤のペースダウンを最小限に防ぐことができ、およそ1時間余りの記録更新につながったと考えています。

そしてもう一つは栄養補給です。

この重要さに気づいたのも昨年のエクストリームトレイル。

実はトレイルランニングを始めて10年近くになりますが、つい最近までランマニアはほとんど補給をしないで走る人でした。

自分では補給食を持たずにエイドだけで軽く食べる程度。

もともと陸上競技から入った人なので、「レース中に食べる」と言う感覚にいまいち抵抗があったのですね。

しかし、昨年のエクストリームトレイルで補給食を摂りながら走って驚きました。

最後まで急な登り坂でしっかりと脚が動くのですね。

特に、比較的序盤(レース時間の3分の1くらい)から食べ始めると調子がいいように感じました。

今回も、レース開始後100分あたりから食べ始め、あとは30分毎に何かを口にするようにしました。

なぜ栄養の摂取がトレイルレースで重要なのかと言うのは、これだけでものすごい文章量になりそうなので別の機会に記事にしようと思います。

と言うことで、今回の上田バーティカルレースを想定外の結果で終えられた要因を振り返ってみました。

実際に振り返ってみると、意外としっかりとした根拠があることに気づき、むしろ「想定内」の結果であった気もしてきます(故障が悪化しなかったことは本当に大きな想定外でしたが)。

今回の検証で今後のトレーニングに関して参考にしたいのは、とにかく「一度高めた有酸素能力の力を信じて、その後一旦は疲労を抜く期間を設定した方が良い」と言うこと。

ランマニアの場合は、慢性疲労がパフォーマンスに大きく影響してしまうため、欲張って練習量を確保するよりは、一度追い込んだ後にはしっかりと休む期間を設定して、疲労を抜いてしまった方が結果的に高いパフォーマンスを発揮できる気がしています。

レベルは全く違いますが、あの日本選手権で優勝した伊藤選手にしても、おそらく故障期間中のリフレッシュが大きく影響したのではないかと考えています(あれだけの期間練習を休むと言うのは、エリートランナーなら尚更意図的にやるのは難しいはず)。

そして、強度の高い練習も、そんなに高頻度で取り入れなくてもある程度は力を維持できと考え、故障や調子を崩すことを考えると、疲れているときに無理してやるほどのことではない気もしてきます。

今回「あの程度の練習」で走れてしまったことで、「やりすぎないこと」の重要性に気づけたようにも思います。

とはいえ、今回の結果はそれ以前の「しっかりやり込んだ時期」に裏付けされたものである可能性もあり、「やらなければならない時期」もしっかり存在していることも考えなければならない気もします。