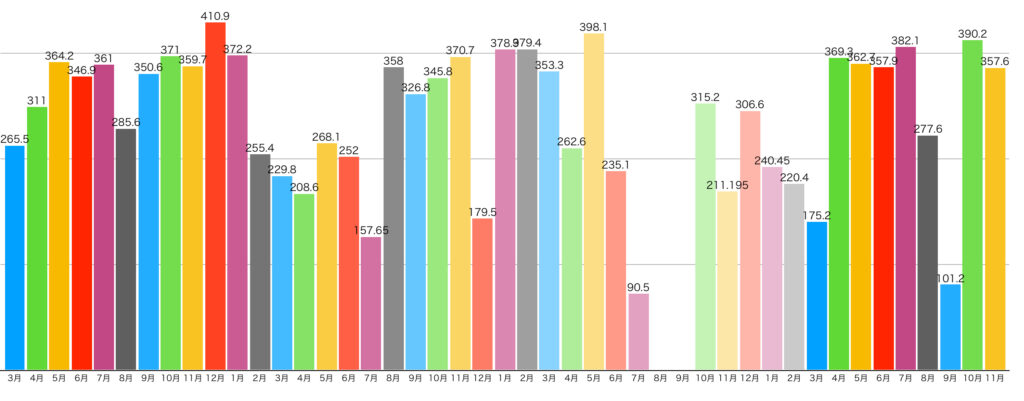

こんにちは、ランマニアです。

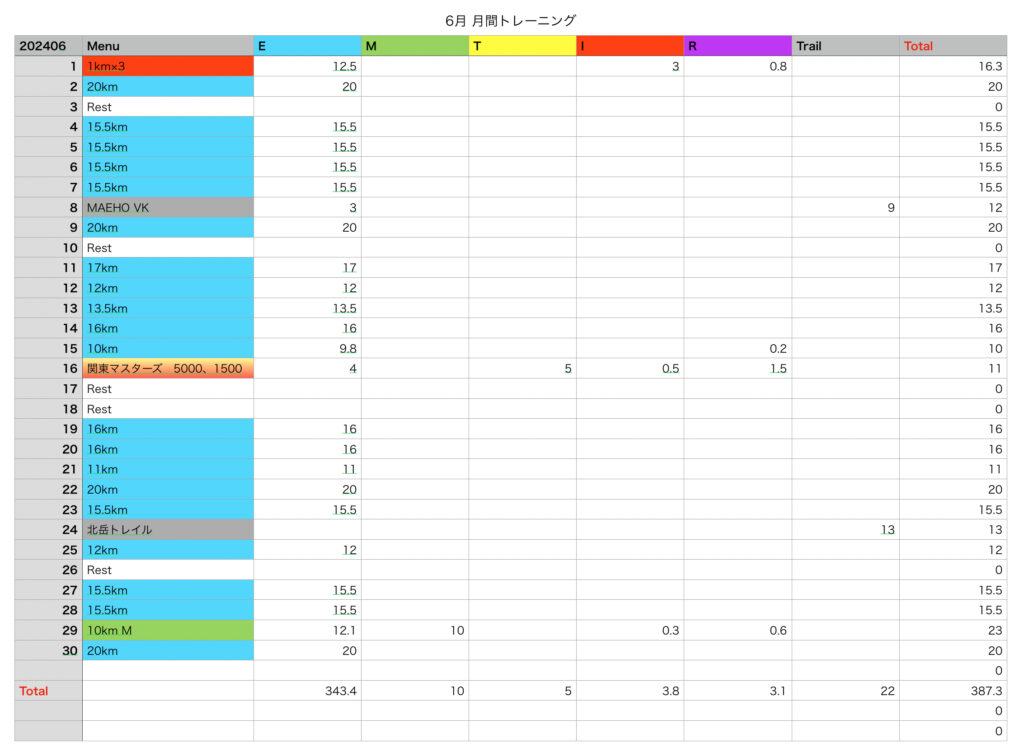

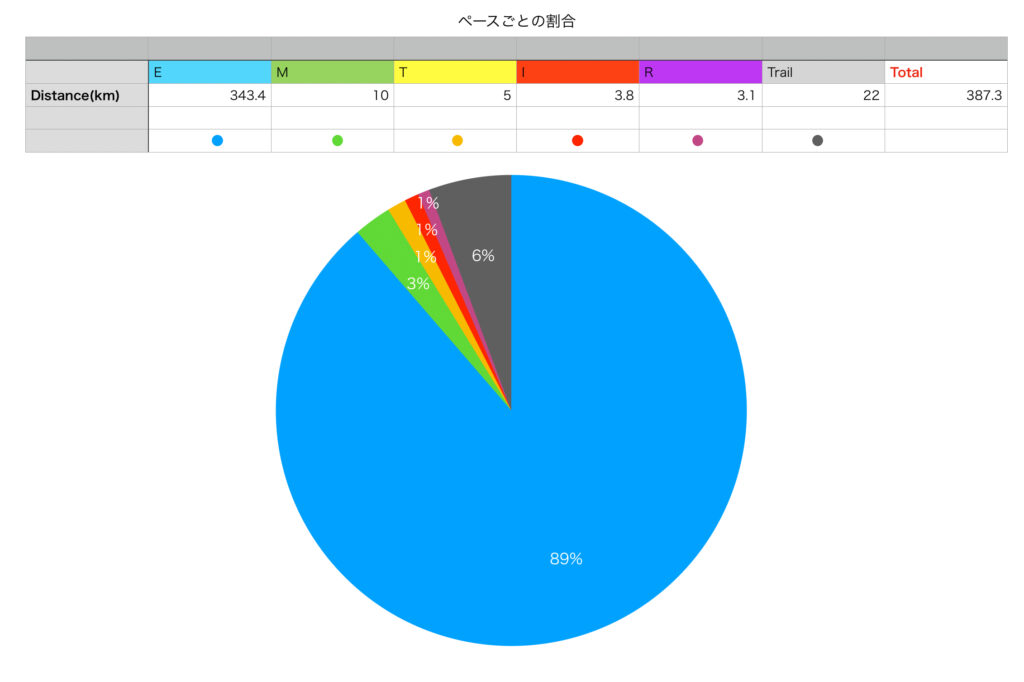

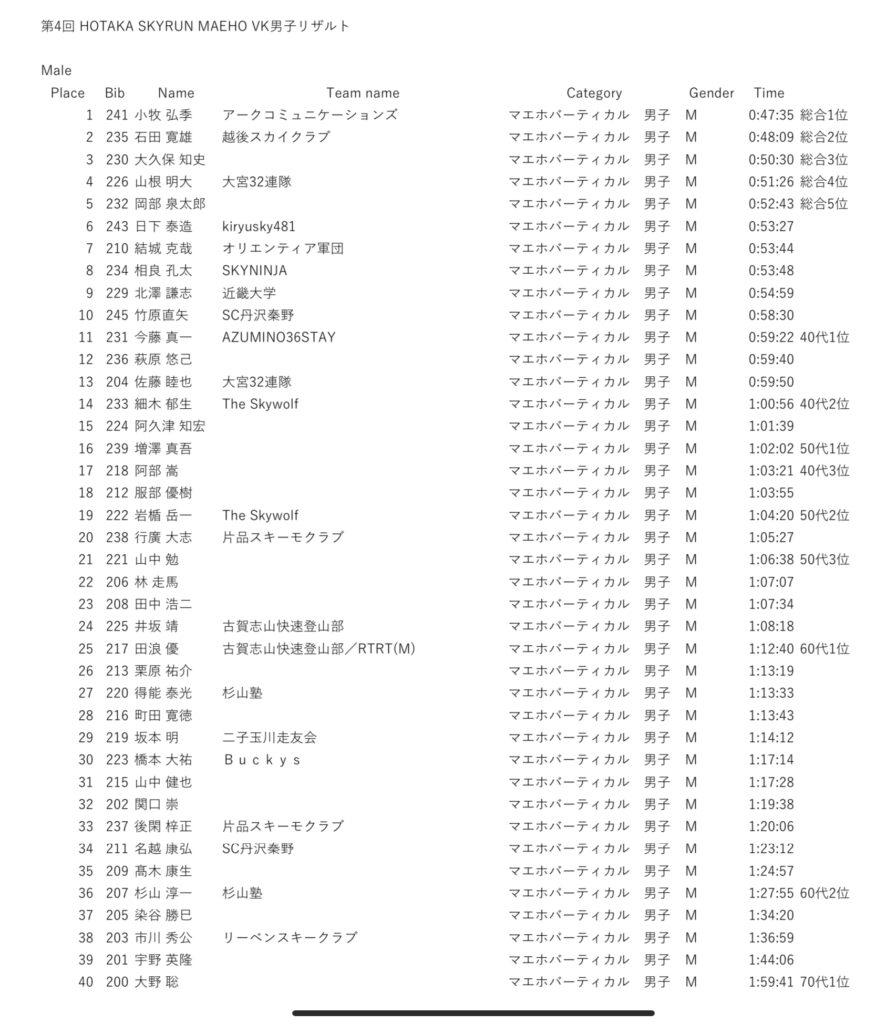

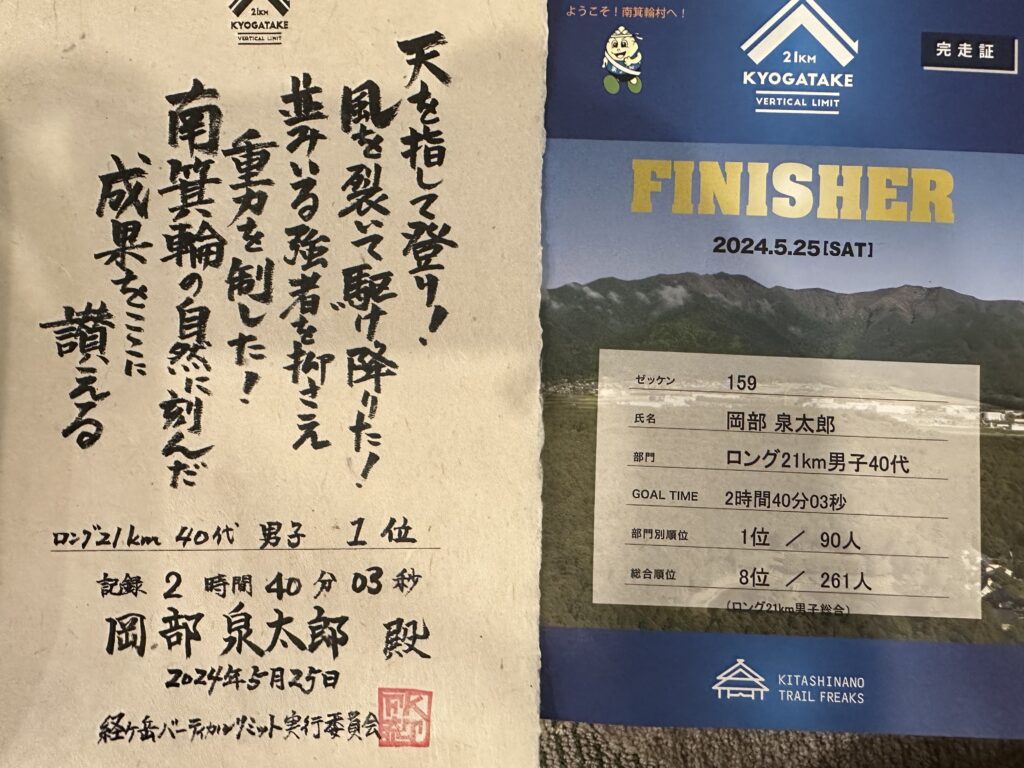

3月に出走を決めた、スカイランニングマスターズ世界選手権。

マスターズの世界選手権は今年が第1回大会ということで、日本のみならず世界各地のベテランスカイランナーたちから大きな期待を持って迎えられました。

第1回大会は、イタリアはピエモンテ州にあるグランパラディーゾ国立公園内に設定されたコースを走る「Royal Ultra Sky Marathon」がその舞台となりました。

このRoyal Ultra Sky Marathonは、もともとこの地で2年おきに開催されてきた地元では有名レースで、前回大会はコロナ禍で中止となったものの、その前の大会はワールドシリーズにも設定されていたほどの本格的な上級者向けレースです。

この時は日本の上田瑠偉選手が3位に入る快挙を果たしました。

そんな、言ってみれば「国際基準」のレースであるため、コースもそれ相応の難易度となっており、距離は55km、累積標高差は+が4140m、−が4500mと、スカイレースとしては屈指のボリュームとなっています。

スカイランニングのカテゴリーとしては「SKY ULTRA」に位置し、スカイランニングとしては最も長い距離を走るカテゴリーとなります。

国内レースでは、過去には志賀高原エクストリームトレイルにこのULTRA部門が設定されたこともありましたが、1年を通して1度あるかないかの希少なカテゴリーとなっています。

ランマニアも、スカイレースではULTRA種目には出場したことがなく、最長でも40kmのSKY部門までです。

したがって、今回このレースに出場するにあたっては、相当な覚悟を決めてエントリーしたということになります。

正直なところ、エントリーした時点では、完走はほぼ難しいだろうなと思っていたほどです。何せ、これまで累積4000m越えは経験したことがなく、最長のトレイルレースでも52kmが精一杯なところでした。

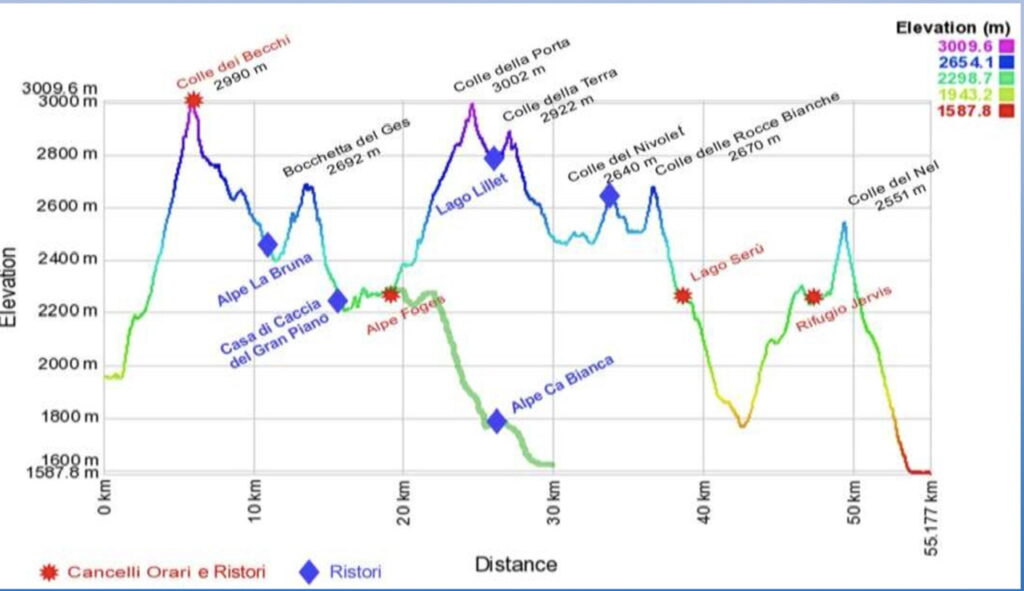

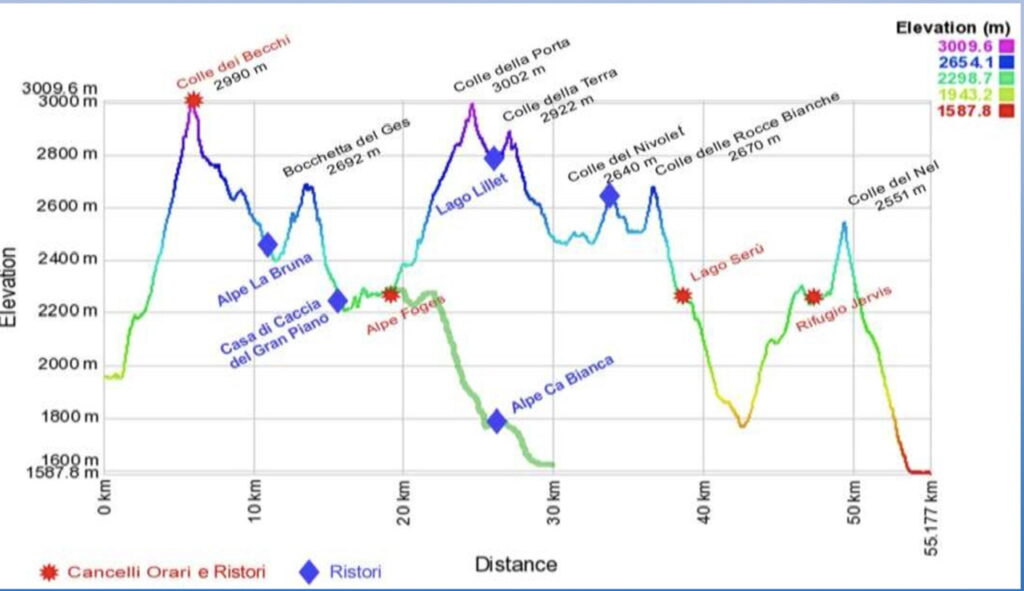

本コースのプロフィール。大会公式ブリーフィング資料より引用。

本コースのプロフィール。大会公式ブリーフィング資料より引用。

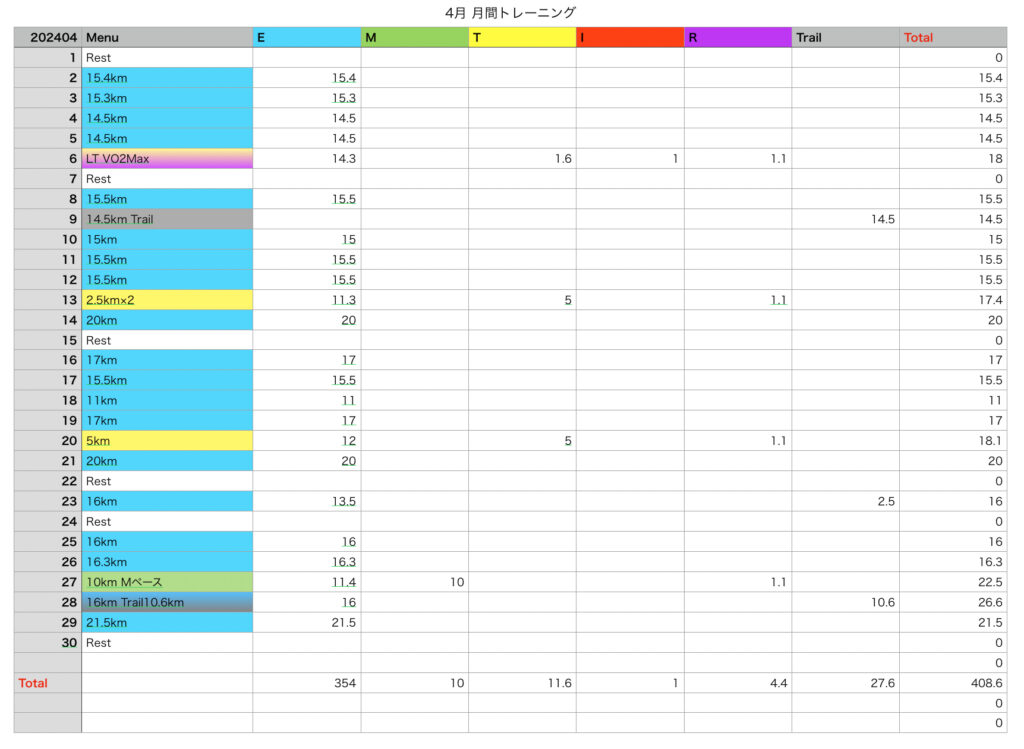

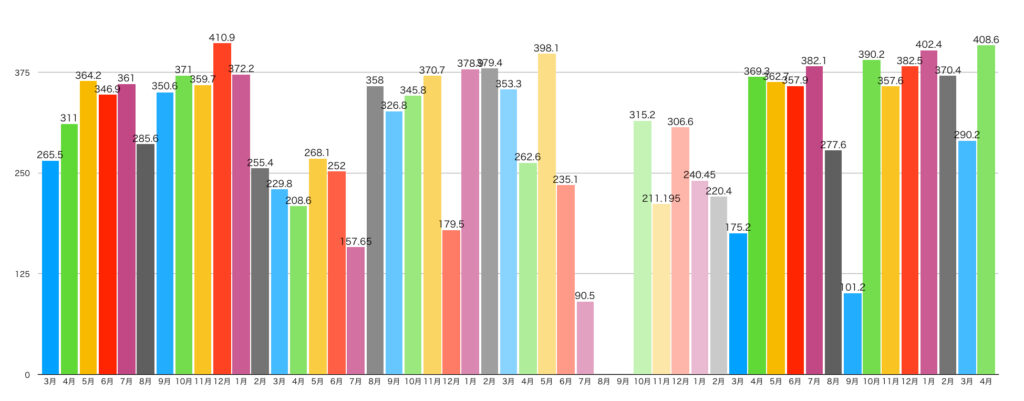

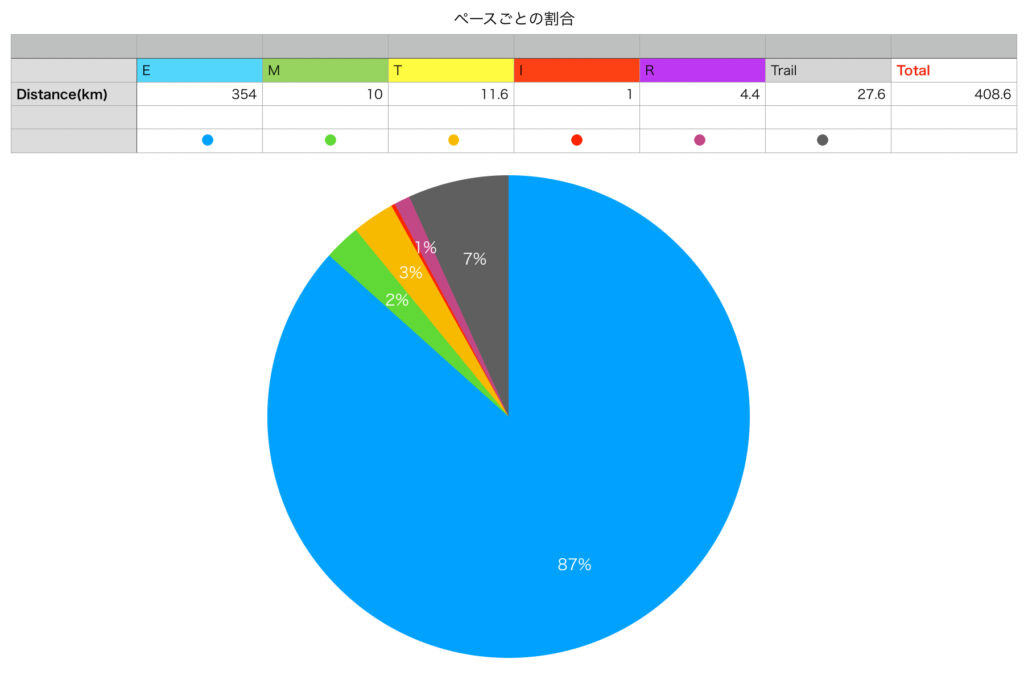

このコースプロフィールを何度も見返し、4月の時点では、正直完走するだけでも相当な準備が必要になるだろうなと想像していました。

結果的に、そのために想定していた準備はどうにか完遂することができましたが、自分の中ではこのコースを走り切るにはまだまだ不十分であったと実感しています。

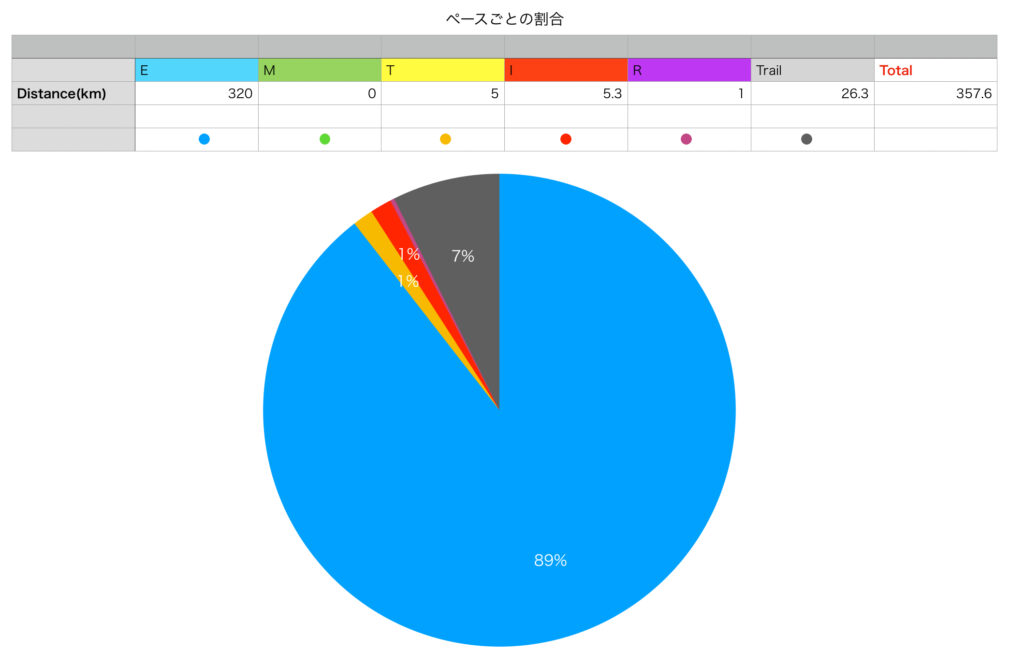

4ヶ月間、テーマを決めて計画的にトレーニングを行ってきましたが、ある程度は目標を達成できたと思っています。とはいえ、このレースを走るために必要十分であったかというと、そこは疑問が残ります。

さて、現地入りしたのち、前日は開会式がありました。各国の代表メンバーが国別に紹介され、いわゆる「お立ち台」でプレゼンテーションされます。

会場に集まったナショナルチームの様子を見ていると、これがまぎれもなく国際大会、しかも世界選手権の舞台なのだと強く実感しました。

各国の代表には地元の住民や居合わせたチームのメンバーから惜しみない声援が送られ、小さな村のこれまた小さな広場が一瞬で国際レースのメイン会場となってしまいました。

会場までの「足」がなかった我々を見つけて、急遽「乗っていけよ!」と声をかけてくれたセルビア・モンテネグロチーム。本大会では、多くの海外チームとの交流がありました。

会場までの「足」がなかった我々を見つけて、急遽「乗っていけよ!」と声をかけてくれたセルビア・モンテネグロチーム。本大会では、多くの海外チームとの交流がありました。

特に日本選手団にはより多くの声援が送られ、遥か遠くアジアの小国からやってきた我々が、ヨーロッパ発祥の競技の中にあっていかに特異な存在であるかを知るに至りました。

もちろん、この声援の影には、前々回大会で3位に入った上田瑠偉選手や8位に入った高村貴子選手の存在があったことはいうまでもありません。

大声援に応える日本選手団。イタリア人親子から記念写真をせがまれる場面も。

大声援に応える日本選手団。イタリア人親子から記念写真をせがまれる場面も。

そして、いよいよレース当日。

スタート地点へはシャトルバスで山道を1時間かけて移動しました。なんといってもスタート地点の標高は1800mもあります。車でもそう簡単に辿り着ける場所ではありません。

スタート地点へ立つと、動画で何度も見たこの地に、本当に自らの足で立ち、自分がこのレースの参加者となっていることがすぐには信じられない感覚に陥りました。

それほどまでに現実離れした光景、圧倒的なスケール感で迫ってくる山々の迫力に現実感が薄れていったのですね。

スタート地点は標高1800mにあるテレッチョ湖の堤防。

スタート地点は標高1800mにあるテレッチョ湖の堤防。

スタートして1kmほど走ると、登りはすぐに始まります。

今回は、とにかく完走を第一目標としたために、絶対にオーバーペースにならないようにとスタート位置をかなり後ろに構え、周囲のランナーに合わせて抑えめのペースで走ることにしました。

ところが、いきなり最初に用意されている累積1000mの登り区間は、思った以上に狭いシングルトラックで、ここで渋滞によってだいぶタイムロスをしてしまいました。

初っ端から渋滞に巻き込まれ、第一関門である累積1000m地点の通過タイムが気になり始めます。

初っ端から渋滞に巻き込まれ、第一関門である累積1000m地点の通過タイムが気になり始めます。

とはいえ、まだまだ元気な状態では調子に乗ってオーバーペースに陥りやすいため、結果的にこれくらいのゆったりとしたペースで登り続けられて脚は温存できたのかもしれません。

最初のチェックポイントは約5km、累積1000mの地点にある岩だらけの峠です。

ここは、大きな岩が幾つも折り重なり、かろうじて人が数名そこを通れるようになっている場所であるため、選手のチェックと給水とでここでも渋滞が生じていました。

第一関門の制限時間は2時間15分。ここの通過は約1時間45分。渋滞にハマったので結構ギリギリでした。

第一関門の制限時間は2時間15分。ここの通過は約1時間45分。渋滞にハマったので結構ギリギリでした。

レースプランでは、この始めの1000m登りでいかに脚を温存し、余裕を持って次のセクションに移れるかが鍵だと思っていました。

今回想定外の渋滞にハマりましたが、そのおかげで脚は十分温存でき、トータル4000m以上の累積標高のうち、初めの1000mをほぼ脚を使わずに登り切ることができたのでした。

さて、ここから先は下り基調で一旦また標高を下げます。ちょうど太陽の当たらない尾根の反対側に移ったせいか、気温も急激に下がり、持っていたアームウォーマーが再び必要になるほどの気温差でした。

おそらく一日中陽が当たらない場所であるためか、急斜面に雪渓が残りロープを使いながら滑り台のように滑り降りる場面もありました。

序盤の区間には雪渓が多く、前回大会では簡易アイゼンの装着が義務付けられていたほど。

序盤の区間には雪渓が多く、前回大会では簡易アイゼンの装着が義務付けられていたほど。

ただ、本来はもう少し残雪が多く、この部分を一気に滑り降りられるため、むしろ雪がある方がフィニッシュタイムが良くなる傾向があるとのこと。(これは登り区間にも言えることです)

今回、この残雪が少ないことから、逆に序盤の関門が若干ゆるく設定されていました。

最後まで走って分かったのは、序盤のこの岩場区間が、結果的にこのコースで最もテクニカルな部分だったということ。各関門間のペースも、この序盤の岩場区間が最も遅くなっていました。

とはいえ、走りにくい(歩きにくい)区間はここまでで、この先はいよいよ文字通り「スカイランニング」と呼ぶに相応しい、天空の楽園(パラディーゾ)を舞台にしたセッションが待ち受けていました。

岩場区間を越えると、一気に視界は開け、大草原のコースが舞台となります。

岩場区間を越えると、一気に視界は開け、大草原のコースが舞台となります。

この先に待ち受けているのは、本コースの最高地点である標高3000m超の峠までの登り区間。

先述した標高図を確認すると、ここを越えてもまだ距離も累積標高も半分にも満たないため、ここをクリアしてもまだまだ脚を取っておかなければなりません。

そのため、この気持ちの良い走れる区間でも極力ペースは抑えて、登りも下りもじっくりと歩を進めていく必要がありました。

自分でも、こんなにゆっくりでいいのか、と疑いたくなるほどの余裕があるペースでした。

距離が短ければ当然ぶっ飛ばすはずの快適なトレイル。ひたすらペースを抑えて我慢です。

距離が短ければ当然ぶっ飛ばすはずの快適なトレイル。ひたすらペースを抑えて我慢です。

ちなみに、この区間に少し大きめのエイドがあるのですが、心配されていたエイドの中身はそこそこ充実していました。

飲み物は、水、炭酸水、コーラ、スポドリ(まずい)。食べ物は、パイ、ウェハース、チョコ、角砂糖、柑橘系フルーツなど。

水はその場で湧き水を汲んできたものなので当然美味しいわけですし、ウェハースだけは口に合うお菓子だったのでこればかり食べていました。

なので、1L未満の水とカロリーメイトと羊羹だけしか持たずに走っても、最後まで補給についてはノープロブレムでした。

一際目立つスタッフさんの青とオレンジのTシャツ。トレードカラーのTシャツが見えるとそこがエイドだとわかる仕組みになっています。

一際目立つスタッフさんの青とオレンジのTシャツ。トレードカラーのTシャツが見えるとそこがエイドだとわかる仕組みになっています。

このエイドを過ぎ、しばらく走ったところに第2関門があり、そこも約30分の猶予を残して通過。

そこからいよいよ標高3000mへ向けて一気に登りが始まります。

遥か彼方に見える窪みがコース最高地点。進めば進むほど酸素が薄くなり同じメースを維持するのがキツくなります。

遥か彼方に見える窪みがコース最高地点。進めば進むほど酸素が薄くなり同じメースを維持するのがキツくなります。

このセクションは、初めは草原の中の気持ちの良い場所を比較的長めの九十九折りを繰り返しながら進み、後半は岩と砂礫だらけのやや急な登り坂をダラダラと進んでいきます。

みるみるうちに標高が上がっていくため、気がつくと呼吸がキツくなっています。それと同時に温存してきたはずの脚も次第にだるくなってきます。

まだ残り30km。累積は2000m以上残っています。

まだこの時点でも本当に完走できるか疑心暗鬼でした。

遠くに見えていたこの「コル(窪み・峠)」もいよいよ目前に。急傾斜と砂礫が体力を奪います。

遠くに見えていたこの「コル(窪み・峠)」もいよいよ目前に。急傾斜と砂礫が体力を奪います。

実は、この登りの最中に同じジャパンチームのメンバーに追いつき、ここから二人で抜きつ抜かれつで一緒にレースを進めることになります。

お互い、下りと登りの得手不得手があり、結果必ずエイドごとに一緒になり、そこで励まし合いながら終盤までレースを展開していくことになりました。

国際大会においては、レース中のチームメイトの存在が本当に力になることを実感した瞬間でした。

さて、どうにかこの最高点を文字通り「乗り越え」、脚がどれくらい残っていたかというと、実は想像以上に脚のだるさが進んでいたのですね。

まだ残り半分以上ある中、この体のしんどさでどこまで持ち堪えられるか、正直全くの未知数でした。

しかし、壮大な景観と世界選手権を走っている高揚感、そしてチームメイトとのデッドヒートがモチベーションを維持させ、だるいながらも残っている脚力を少しずつ使いながら緩やかな下りを走り続けました。

3000m地点を越えると、そこからしばらく標高2500m付近を延々と走り続けることになります。思い返すと、このセクションでだいぶ酸欠が進んでいったように思います。

3000m地点を越えると、そこからしばらく標高2500m付近を延々と走り続けることになります。思い返すと、このセクションでだいぶ酸欠が進んでいったように思います。

ここから先は、標高2500m以上のルートで3回も急峻な登りが繰り返されます。斜度はこれまでで最大のところもあり、流石に完全に動きが止まる場面も出てきました。

急な登り坂では、歩いては止まり、止まっては歩くを繰り返さなければならなくなり、ペースもガクッと落ちてきました。

この頃になると、登り区間を中心に呼吸の苦しさが尋常でなくなり、脚よりも呼吸がきつくて動きが止まるようになってきました。

少し休めば呼吸が回復しまた進めるようになるので、だいぶ酸欠が進んでいたように思います。

そして、終盤のレースを最も苦しめることになる気持ちの悪さがこのあたりから徐々に進行してきました。

3回の急なアップダウンを繰り返した先にある3つ目の関門。ここでリタイアとなった選手も多く、私も残り時間30分とあまり猶予はありませんでした。

3回の急なアップダウンを繰り返した先にある3つ目の関門。ここでリタイアとなった選手も多く、私も残り時間30分とあまり猶予はありませんでした。

3回目のチェックポイントは観光道路が接続しているダムの堤防上で、久しぶりに平坦な整地路を走れる区間がありました。

しかし、この平坦ななんでもない道ですらジョグをすることがきつく、最後は歩いてしまうほど疲れはピークに達していました。

ここからしばらく下った後、一気に累積800mを登る本コースのラスボスが待っています。

レース中、とにかくこの最後のセクションを意識して体力を温存してきたのですが、この関門の時点で登りはおろか平坦でさえ走るのが厳しくなってきた状態でした。

まさに、本当の勝負はここから、です。

スマホのバッテーリーが切れ、ここから先は現地入りしてすぐに試走した際の写真。この地点は、最後の累積300mを上る手前の平坦区間を逆方向から見た場面。写真奥の方に最終関門があります。

スマホのバッテーリーが切れ、ここから先は現地入りしてすぐに試走した際の写真。この地点は、最後の累積300mを上る手前の平坦区間を逆方向から見た場面。写真奥の方に最終関門があります。

ここでスマホのバッテリーがなくなり、すでに写真はないのですが、とにかく最終関門までの道のりが厳しく、関門までの累積500mの登りは尋常でないキツさでした。

もう完全に体を動かせる体力は尽きていましたが、一歩一歩脚を動かし、必ずこの登りに終わりは来ると言い聞かせて、最後の関門を目指しました。

ここでも、レース中止の時間まで残り30分程度。

止まりかけたとは言え、常に脚は動かし続けてきたことを思うと、この関門は相当厳しい設定だな、と思いました。

いや、そこはやはり世界選手権。普通に歩いて間に合うような関門設定ではないのだな、と改めてコース難易度の高さを実感することになりました。

中央に見える川のさらに下流に最終チェックポイントがあり、最終的にはこの撮影した場所まで登ってくることになります。

中央に見える川のさらに下流に最終チェックポイントがあり、最終的にはこの撮影した場所まで登ってくることになります。

そしていよいよ、最後の登り。最後、累積300m。

これを登れば、もうあとは5kmの下りのみ。ここまできたらやり遂げるしかありません。

しかし、本当にきつい最後の登り。はてしなく長い累積300m。

上に見える大岩の下部がこの登りの到達点。目の前に見えるのに、全く近づいてこないあまりにも急峻な登山道。

上に見える大岩の下部がこの登りの到達点。目の前に見えるのに、全く近づいてこないあまりにも急峻な登山道。

脚を止めて休んだ回数は数えきれず。時には岩に腰をかけて休んでしまうことも。

気持ちの悪さで水さえ受け付けず、ただただ目の前の急坂と向き合うのみ。進まなければ終わりも来ず、進めばすぐに脚が止まり。

しかし、こんな状態で不思議なことにふと「これで終わってしまうのがなんだか残念な気もするな」という気持ちも芽生え、いよいよこの過酷なレースに終わりが近づいてきたことを悟り始める自分もいました。

きつくて吐きそうでさっさと終わりにしたいのに、楽しみにしてきたこのイベントがもうあと1時間もすれば終わってしまう寂しさみたいなものが、この期に及んで湧き上がってくるのですね。

最後のコルからは遥か下方にフィニッシュ地点のチェレゾーレ湖が一望できます。初見のランナーはあまりの遠さに絶望したことでしょう(我々は2日目に試走で訪れていました)。

最後のコルからは遥か下方にフィニッシュ地点のチェレゾーレ湖が一望できます。初見のランナーはあまりの遠さに絶望したことでしょう(我々は2日目に試走で訪れていました)。

最後の登りをクリアしても、まだ終わりません。

そこからフィニッシュ地点までは、残り5km、960mを一気に駆け下ります。

標高が高いため、下りですらも呼吸がきつく悪心も増してきます。着地を支える力も徐々に失われてきており、途中からは下りですら歩きに変わってしまう状態でした。

それでも、下り続ければ必ず終わりはやってくる。それだけを考え続け、最後のセクションと向き合い続けます。

下りの途中からようやく森林限界が終わり、木々に囲まれた登山道を進むことになります。写真は試走時のもので、本来ここを下ってきました。

下りの途中からようやく森林限界が終わり、木々に囲まれた登山道を進むことになります。写真は試走時のもので、本来ここを下ってきました。

試走時は1時間もかからなかったこの下り区間ですが、もう走ることもできなくなっていたため、コルの時点で走ればまだ11時間台も狙えた状態も、途中であっさり12時間を超えてしまい。

夜が長いとはいえ、流石に午後6時半を過ぎれば若干空気も夕方のそれに変わってきており、本当に1日を走り通してしまったのだな、と唖然とした気持ちになりました。

チームで10時間を切れたのはただ一人だったことを考えると、やはり相応の時間をかける必要のあるレースであると、改めて感じます。

日本と違って「転載禁止」などとセコいことは言わない公式さんの写真。JSA(日本スカイランニング協会)もそうですね。

日本と違って「転載禁止」などとセコいことは言わない公式さんの写真。JSA(日本スカイランニング協会)もそうですね。

最後、登山道を出ると700mほどのロード区間があります。

試走の時は、ウィニングロードだ、なんて思っていましたが、全くもってそんな気分にもなれず。ただ、走る脚は意外と残っていたため、おそらくキロ5分台では走り通すことはでき、最後の直線は生意気にスパートなんかをかける余裕もありました。

フィニッシュ後、主催者さんがこの順位でも待ち構えてくれていて、イタリア語でよくわからないことを叫ばれ、ものすごい握力で握手をされたのが印象深かったです(多分、「お前は凄い!これを完走しただけでも偉大だ!」みたいなことだったことにしておきます)。

今回の派遣メンバー。SNSでどんどん広めて、と言われているので遠慮なく掲載させていただきました。

今回の派遣メンバー。SNSでどんどん広めて、と言われているので遠慮なく掲載させていただきました。

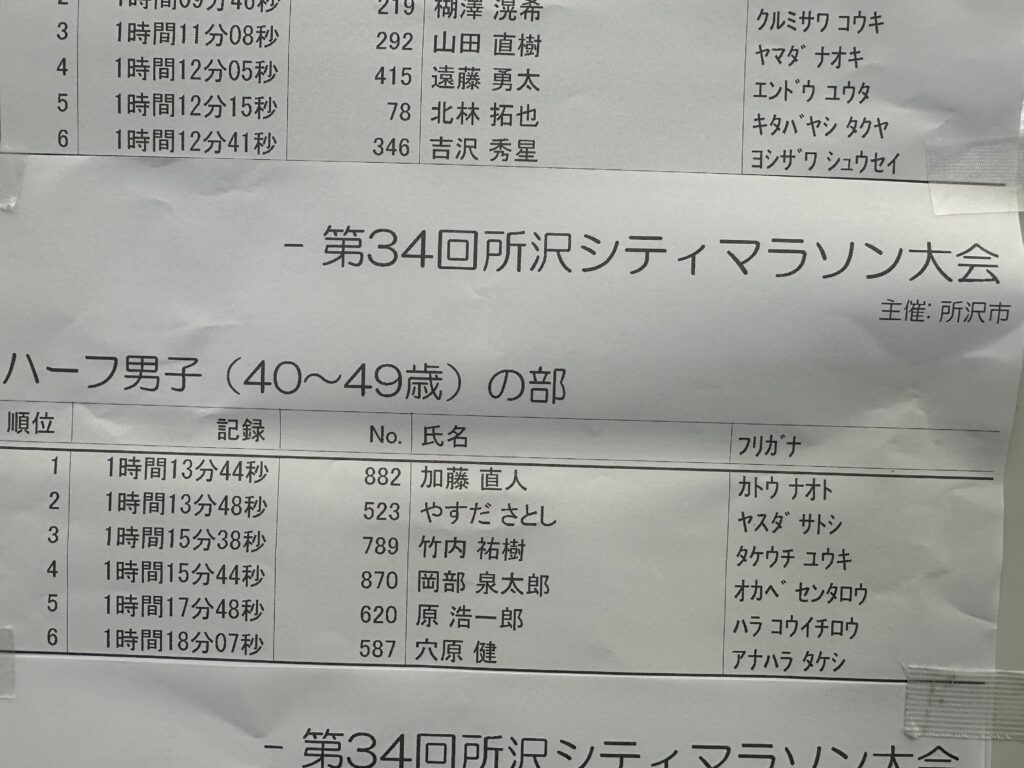

最終結果は、176人完走中の143位。12時間35分47秒。

ジャパンチームは2人がDNFで3人が12時間台。3人が10時間台で1人が9時間台という結果でした。

国別順位は上位4人のトータルポイントで4位が決定。惜しくもメダルはなりませんでした。

4年前の上田瑠偉選手が6時間台。高村貴子選手が8時間台だったことを考えると、彼らが如何にずば抜けているかがわかります。

我々のメンバーも、国内ではそこそこの戦績を残している選手ばかりでしたからね。

とにもかくにも、自分自身の目標としていたマスターズ世界選手権で完走を果たすことは叶えることができました。

チーム内順位が最下位というのは、ちょっと悔しい部分もありますが、そこは超長距離が苦手分野の自分としては致し方ないところでもあるかなと思います。

いずれにしても、今回まさか自分のような平凡な一般ランナーがイタリアの地に飛び、世界選手権に日本代表として出場するなどという、通常得難い体験をすることができたことは、まさに夢のようでありました。

「信じれば夢は叶う」とか、いいおじさんがこの歳で吐くセリフではないですが、「イタリアでスカイレースに出たい」と思い続けてきたことが、本当に叶ってしまうのだな、と自分でも驚きながら走り続けた12時間でした。

しばらくはこの余韻に浸らせてもらい、この先のことはまた少ししたら考えようと思います。

一旦「レポート編」としてこの記事は終了します。

なんだかこれが最後にならないような気がするノアスカの村。

なんだかこれが最後にならないような気がするノアスカの村。