こんにちは,ランマニアです。

昨年は「就活」で参加できなかった志賀高原エクストリームトレイルに,二年ぶりに出走してきました。

早いもので,このレースに初めて参加したのは2018年で,そこからもう4年が過ぎてしまいました。

昨年は未出走ですが,それ以外は全てミドル(32km D±2000m)に出走し,今回のレースで4度目の参加となりました。

このレースは日本スカイランニング協会の日本選手権に位置づけられているということもありますが,それよりも本コースが関東近辺では屈指の「エクストリーム(極限)」なコースであることが,ランマニアが毎年参加している理由です。

年間通して参加しているトレイルレースの中でも屈指のエクストリームなコース設定です。

年間通して参加しているトレイルレースの中でも屈指のエクストリームなコース設定です。

本大会を運営されている「北信濃トレイルフリークス」さん自らが,「終盤の絶壁(サンバレースキー場)」や「避けることのできない泥濘区間」,「ほとんど晴れない天候」などをそのエクストリームな理由にされていますが,ランマニアの中で最もエクストリームなのは,他のトレイルレースでは決して体験することのできない「志賀の山々」の真っ只中を全身で浴びながら走れることだと思っています。

ランマニアの嫌いなものベスト3に入るゲレンデ下りも,この絶景を前にしたら嫌とは言ってられません。

ランマニアの嫌いなものベスト3に入るゲレンデ下りも,この絶景を前にしたら嫌とは言ってられません。

真のエクストリーマーになるには,やはり55km D±2800mのロングコースを走らなければならないのでしょうが,正直ランマニア的には今回のミドルで相当にお腹いっぱいになってしまうため,その一端を垣間見るに過ぎないと言ったところでしょう。

それでも,それなりのトレイル経験がなければこの32kmのミドルコースを完走するのも至難の業でして,それだけに,今回のような「練習不足」の状態で出走するのは相当なリスクを伴うものでありました。

一定の練習を積んでいなければ何が起こるかわからないのが志賀高原

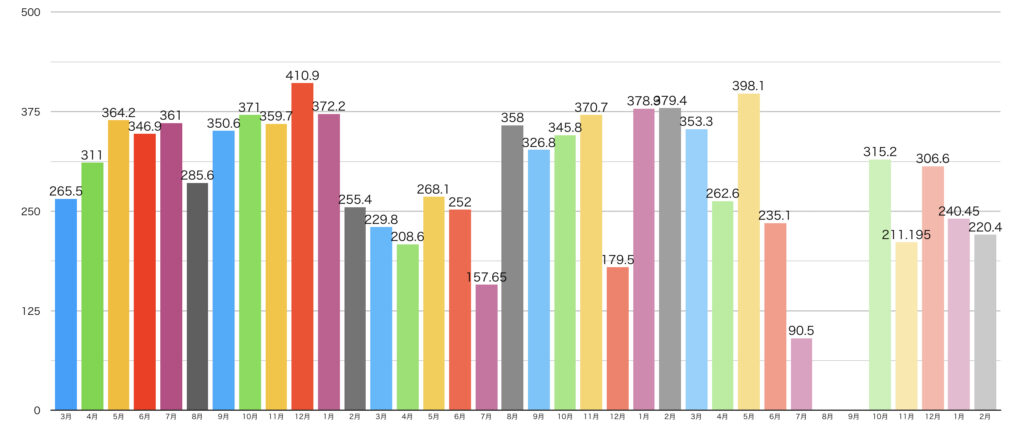

今年は,6月中旬以降足底筋膜炎の快復に時間がかかり,山練はおろか通常のランも2ヶ月近く行えない状態が続いていました。

ようやく9月中旬に練習を再開して以降も,本当に軽い数kmのジョグを続ける毎日で,3週間前にようやく10km,2週間前から20kmがやっと走れるようになったばかりの状態でした。

トレイルはロードとは違う能力を使うということはわかっていましたし,過去にはランがほとんど0でも山歩きだけで対応できた経験もあるにはありましたが,今回のコースの恐ろしさを過去幾度も経験している身としては,やはり「こんな練習」で走り切れるかどうかは本当に出たとこ勝負といったところでした。

昨年の上田スカイレースは,国内最難関コースでしたが山歩きだけで乗り切った経緯があります。ただし,今年は山すら一月以上登っていませんでした。

なので,今回出走するにあたっては,

①とにかく急な登りは全て歩き,走れる区間も軽いジョグで通す

②脚が終わったり,故障が再発したときは即リタイアする

を念頭に,確実に完走することを目標にして臨みました。

スタート後すぐのゲレンデは緩やかな登りが続きます。

スタート後すぐのゲレンデは緩やかな登りが続きます。

昨年より,スタートはJSA日本選手権組は別スタートとなり,今年も一般よりも3分まにスタートとなりました。

ところが,昨年豪華メンバーだった日本選手権ミドルは,今年わずか13人の出走にとどまり,寂しいスタート風景となってしまいました。

それでも,女子も含め強豪ぞろいのメンバーですから,ランマニアのように初めはゆっくり走る,みたいな感覚で行くと,スタート後すぐに最後尾に追いやられてしまうのですね。

そんな状況で当然焦りも出てくるのですが,初めの横手山までの累積500m近い登りでは絶対に脚を使っていけません。

少しでも努力度が上がりそうになる勾配になれば,すぐに歩行に切り替え,軽いジョギングくらいの感覚が続く程度にペースを抑えて登り続けました。

横手山リフトまでがちょうど25分。歩いた割には思ったより早く到達できました。

横手山リフトまでがちょうど25分。歩いた割には思ったより早く到達できました。

JSAの集団からはどんどん離されますが,とにかくここはまだまだ序盤も序盤,始まってもいないくらいの感覚で,横手山の山頂を後にし,思ったよりも脚を使わずに山岳区間に入って行きました。

エクストリーム名物,どろんこ区間

エクストリーム名物,どろんこ区間

横手山から寺子屋峰までの山岳区間は,ミドルコースの第2セッションともいうべき区間です。

一般的なトレイルレースでよくあるような急激な登りや下り,岩場やシングルトラックなどバラエティに富む景色を楽しめる区間となっています。

体力的にもまだまだ余裕があり,標高2000m弱の文字通り「天空」を走れるスカイレースらしい区間です。

この区間を楽しみたいがためにこのレースに出走するといっても過言ではないほど,この区間はスカイランナー好みのコースになっていると思います。

晴れさえすれば,このような絶景を浴びながら天空の稜線を走り続けられる区間が存在します。

晴れさえすれば,このような絶景を浴びながら天空の稜線を走り続けられる区間が存在します。

この第2セッションはまだまだ序盤ですが,最初のハイライトが赤石山です。

割と樹林帯や笹藪の多い山岳区間にあって,珍しく視界がひらけ、山頂から下界を望めるピークとなります。

赤石山山頂から大沼池を振り返る。まだ疲労も軽い段階で最も楽しめる時間です。ここまでで累積1000m。

赤石山山頂から大沼池を振り返る。まだ疲労も軽い段階で最も楽しめる時間です。ここまでで累積1000m。

ここまでくると,だいたい累積標高が1000mとなり,登り区間の約半分が終わったことになります。

時間としては2時間前後なので,だいぶ走った気になりますが,体力的には半分以上残していなければ終盤大変なことになります。

初期の頃は,何度かここで飛ばし過ぎて終盤動けなくなったことがありました。

この後,横手山以来最もハードな登りが続く,寺子屋峰までの直登区間をクリアすると,一の瀬エイドへ4km、一気にゲレンデを下って行きます。

寺子屋峰で累積1250m程度。水平距離もまだまだ13km程度ですから、ここで脚が動かなくなってきているときは相当やばい状態です。

今回は抑えに抑えたため、一の瀬までのゲレンデ直滑降も比較的楽にこなせました。

一の瀬までのゲレンデ下りはおそらく下り勾配が最大となっている区間です。ここでかなり脚がやられるので注意が必要です。ランマニアはゲレンデ下りが大嫌いです。

一の瀬までのゲレンデ下りはおそらく下り勾配が最大となっている区間です。ここでかなり脚がやられるので注意が必要です。ランマニアはゲレンデ下りが大嫌いです。

ところで、今回もう一つ意識したのが、エネルギー切れを防ぐということです。

前回の嬬恋スカイランでは終盤血糖値が大幅に低下したような感覚(ハンガーノック)を味わい、危うく動けなくなりそうになった経験をしました。走行時間が4時間を超えてきたあたりで、補給をろくにしていなかったことが原因だったと思いますが、今回はその経験を踏まえて、かなり早い段階(70分程度)で一度200キロカロリーほど、さらに2時間経過後にもう200キロカロリーほど補給しました。

その一環で、一の瀬エイドでも普段は食べないお饅頭をひとついただき、もう一つを携行することにしました。

これは後々かなり効きました。

一の瀬エイドから先が実際の後半戦です。風光明媚な区間が続く一方で、確実に脚は終わりに近づきます。

一の瀬エイドから先が実際の後半戦です。風光明媚な区間が続く一方で、確実に脚は終わりに近づきます。

初出場だった時は、この一の瀬エイドまできたらもう残りはわずかだと思っていました。

累積標高も残すところ600m程度ですし、距離も10数km。景色も綺麗で、最後は楽しみながらゴールかな、と、甘々な考えで走り続けたのを覚えています。

個人的には、一の瀬エイドから先が最終の第3セッションと捉えていて、ここをどうまとめるかが最終タイムに最も影響すると思っています。

特に、「ジャイアントスキー場」「サンバレースキー場」の2大ゲレンデまで脚を残しておき、いかに走り続けるか、走れないまでも止まらずに歩き続けるかがタイムの短縮に大きく影響します。

一の瀬エイドからジャイアントスキー場までの山岳区間は、高低差がないものの、斜面に申し訳程度に取り付けられたシングルトラックを走る区間があり、ここで意外と脚を使わされてしまい、知らず知らずのうちに溜まった疲労に気づいた頃に、第一の難関、ジャイアントスキー場を迎え撃つことになります。

初めて見た時は、誰でも「まじかー!」と叫ぶと思いますが、残念ながらここで累積100m近く一気に登らされるのです。

しかしここを越えると、蓮池、エイド、琵琶池、といったん平和な時間が久しぶりに訪れます。

ジャイアントスキー場を登った後にこうした時間が来るので、初出場だと、これでもう終わりだろう、と誰しも勘違いするはずです。

ジャイアントスキー場を後にすると、紅葉に色づく快適なロードや湖畔を走る区間、気持ちの良い緩やかな遊歩道が続き、いよいよゴールが近付いたことに気付かされます。いや、勘違いさせられます。

ジャイアントスキー場を後にすると、紅葉に色づく快適なロードや湖畔を走る区間、気持ちの良い緩やかな遊歩道が続き、いよいよゴールが近付いたことに気付かされます。いや、勘違いさせられます。

少々マニアックな例えをすると、少年の頃やり込んだRPGで、最後のボス戦でHPとMPを使い切り、もうゲームクリアだと思ってそのまま進んでしまったような、あの感覚です。

なんとも言えない達成感。もうやりきったぞ、という脱力感のまま、エンディングを見ようとその場を去ろうと、愚かにもHPをそのままに帰路につこうとするあの感覚です。

しかし、ここは志賀高原、エクストリームトレイルなのです。

GPS時計を持っている人は、もう一度確認してみてください。累積標高がまだ300mほど残っているはずです。

このまま終わるはずはないのです。

姿を現したラスボス、サンバレースキー場。我々にとってはまさに死の壁、「デスバレー」です。

姿を現したラスボス、サンバレースキー場。我々にとってはまさに死の壁、「デスバレー」です。

ランマニアも初めて出場してこの場に立った時には目を疑いました。

ここまで散々登り続けてきて、もうあとは小刻みなアップダウンがあるくらいだろう、と勝手に思っていたんですね(実はコースマップの高低差の図ではこの壁は分かりにくくなっている)。

実際に坂に、いや壁に取り付いてみればわかりますが、ここまで登ってきた勾配の中では群を抜く急勾配です。

もちろん、登山道にはこれよりも急な岩場はありますが、ここまで長い距離を登り続けさせられる急登は他にはありません。

脚が終わっている人は、途中で登れなくなるんじゃないかと心配になる勾配です。

実際の視界にはこのように映ります。エリートはここを走って登れるので信じられません。

実際の視界にはこのように映ります。エリートはここを走って登れるので信じられません。

今年も、序盤からここを意識して脚を温存してきたこともあり、前回のPBを出した時と同様、ここでもなんとか歩き続けることはできました。

このサンバレーをクリアすると、だいたい累積150mくらい。残りの累積標高はいよいよ100m少しとなります。

ここから先は、いったん下った後に少し長めの歩行区間が続きます。

この歩行区間の中に2度ほど急な登りがあり、残りの累積標高をだいぶ稼ぐことになります。

ここが歩けるのは正直助かりますが、タイムを狙う人たちには大きなロスになることは間違いありません。

歩行区間が終わるとラスト3.5km。湿原の向こうに見える小高い丘が最後の上りです。きついですが、ここまでくると気合ですね。

歩行区間が終わるとラスト3.5km。湿原の向こうに見える小高い丘が最後の上りです。きついですが、ここまでくると気合ですね。

歩行区間を終えると、もうあとは3.5km、走り切るだけです。登り区間もいくつかありますが、脚が残ってさえいれば、出し惜しみせず突っ走ってもなんとかんるでしょう。

今回は、序盤の温存と、そしてこまめな栄養補給が効いたせいか、このラスト3kmで珍しく「スパート」をかけることができました。

トレイルでも終盤まで脚を残し、今回のように脚を動かし続けることができれば、だいぶタイムを短縮できるものと思われます。

序盤抑えたとはいえ、結果的に最後まで走り切ることができ、大幅なタイムロスはありませんでした。

序盤抑えたとはいえ、結果的に最後まで走り切ることができ、大幅なタイムロスはありませんでした。

ゴールタイムは、4時間34分で、一昨年の自己ベストからおよそ4分遅れに止めることができました。

今回、走行中は常に呼吸の苦しさを感じ、標高が高いところで走り続ける能力が前回よりもだいぶ低下している印象で、その分の遅れだったと思います。

この辺りは、もう一度LTやVO2Maxを鍛えて、戻すことでだいぶ改善されるように思いました。

とにかく、序盤からペースを抑え、ジョギングを続ける感じ、ハイキングを続ける感じで走り続ければ、この一月の練習程度でも十分トレイルは走れることがわかりました。

当然、最低限のジョグを続ける期間は必要ですが、当日はオーバーペースとエネルギー補給に気をつけさえすれば、脚は意外と持つものだと改めて実感できました。

逆にいえば、どんなにトレーニングを積んでいても、ペースを間違えたり、補給をおろそかにしたりすれば、簡単に失敗するのがトレイルであると感じたのも事実です。

いずれにしても、長く苦労した故障期間が明け、またこうしてレースに参加でき、脚の痛みもなく走り通せただけで、今回は満足でした。