こんにちは、ランマニアです。

ランマニアは、今日ついに30kmペース走をやってみたんですよ。実は、これランマニアにとっては初めてのことなんです。

これまで、レースでは当然42kmを走っていますし、ジョグならそれくらいの距離は何度もあります。しかし、ダニエルズさんの理論で言われているマラソンペースでの練習では最長なんですね。

このマラソンペースでの練習は、マラソンのトレーニングの中では重要なトレーニングの一つとして考えられており、本来はもう少し頻繁に取り入れなければならないのですが、比較的長い距離、時間が必要となることから、それを確保できる時間や体調を調整しなければならない点で、ランマニア的には若干ハードルの高い練習かなと思っています。

なのでこの手の練習は、よほど調子の良い時でないと、ランマニア的には遂行不能なわけですね。

しかし、以前も話した通り、今ランマニアは体調維持が非常にうまくいっていて、今ならやれるんじゃないかと考えたわけです。

そこで今日は、1周1050mのタータンコースがある公園で、ぐるぐるぐるぐると、気が遠くなるような練習を敢行したのです。

本来このペース走は、ダニエルズのVDOTではMペースと呼ばれるゾーンで行わなければならないのですが、今日はなんとか30kmを達成したい、という自己満足的な目的があったので、スタートから無理にペースは設定せず、「これなら30kmはもつ」という努力度(後で説明します)でペースを維持しました。

その結果、だいたい1kmあたり4分一桁から3分58秒くらいのペースで推移しました。

そして、結論から言いますと、おおむねそのペースを維持したまま、最終的に2時間1分40秒くらいでなんとかゴールすることができました。まあ、ひとまず目標達成です。

しかし今回はちょっとある試みをしてみたんです。

先日、自分がペースを維持する時に「どれくらいの努力感」でそのペースを作っているか、ということを常に意識して走る、という話をしましたが、その「自覚的努力感」を今日の30km中、ずーっとモニタリングして走った、ということです。

ちょっと話はそれますが、その例の「自覚的運動強度(Rate of Perceived Exertion)」を直訳すると、ランマニアが定義した言葉とそのまま同じ「自覚的努力感(exertion=努力)」になってしまうんですね。ですから、本来のこのRPEって、ランマニアが想定しているような「心的な努力」のことについて測りたかったのではないのかな、と思ったりもするわけですね。実際の健康診断なんかでの使われ方をみていると「今のしんどさは?」っていう印象ですから、ニュアンスとしてどうなんだろう、と。

で、今日もそうなんですが、ランマニアが意識したい「ペースを維持する際の心的な努力」というのは、「きつさ」とかとはちょっと違うんです。これ、ランナーにしかわからない感覚だと思うんですが、あるペースを維持したり上げたりするときって、ちょっと「頑張る」わけじゃないですか。

その「頑張り」って厳密にいうと「きつさ」とは微妙に違うというか。別にきついわけではなく、意識を集中しなければならないというか、う〜ん、やっぱり「努力」なわけですよね。ランマニア的には「出力を調整する」っていう表現が自分としてはしっくりくるんですけどね。

なので、ランマニア的にはここは明確に分けるために、もう一つの「努力」を示す英語として「effort」を用いようと思います(こっちもEで紛らわしい!)。

なので、ランマニア的に定義した「自覚的努力度」は「RPEffort」と表記します。

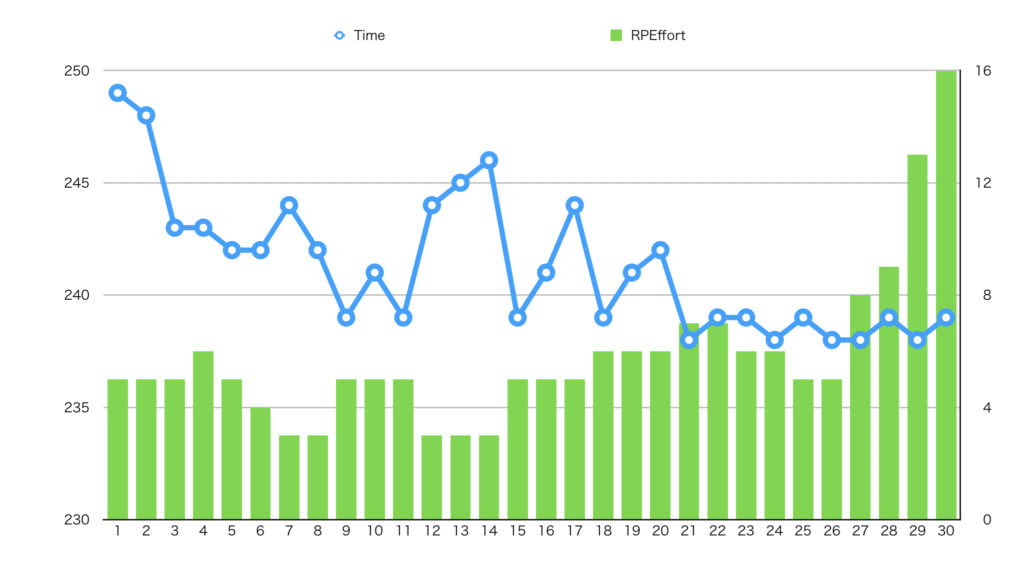

そして、今日の30km走行中、1kmごとのラップとRPEffortとを重ねたグラフがこれになります。

折れ線グラフがラップ(秒)ですが、下に行くほど速いことになります。また、RPEffortはMAX20で考えています。

まあ、「自覚的」ですから、自分の体感的な「努力度」なんて非常に曖昧なんですが、このグラフで面白いのは、いったんペースが上がってからRPEffortが下がる時間帯があるってことですね。

特に、序盤はまだ体が目覚めてなく、心臓も動きにくいこともあり、ペース作るのにちょっと力入れなければならないのですが、体が温まり出すと、同じペースでも意識しなくても勝手に維持できるんですよね。

これ、多分レース中はこれよりももっと速いペースでもRPEffortが4とか5の時間帯が多くなると思います。理由は昨日書いた通りです。興奮して麻痺するんですね。

で、今回ランマニアが特に着目したいのは、最後の4〜5kmで急速にRPEffortが上昇している部分です。

この部分は呼吸がキツくてこうなってるんじゃなく(元祖RPEはそっちの意味合いが強いですよね)、とにかく「頑張らないと」脚が動いてくれない、っていう感覚です。マラソンやったことのあるかたならよくイメージできると思います。

なぜ着目したいかというと、ランマニアにとって、この時間帯が長いと疲労が抜けにくくなるんじゃないか、って想像しているんです。

この時間帯って、もちろん筋が疲労したりダメージを受けたりしているんだと思いますが、それを動かそうと「神経系」もかなり頑張っちゃってるんですよ。「動け動け!」って。

ランマニアの慢性疲労が神経系の疲労だとすると、こういう「努力感」の強い時間帯が続くと疲労症状が急速に悪化するわけですね。

今日の最後の4、5kmはランマニア的に相当負担がかかったと思っています。

で、今後長期的にこれをモニタリングしていこうと思っているのですが、もしこのRPEffortが15を超える前に練習やめておくとどうなるか、っていうのもちょっと検証したいな、と。

たぶん、調子の良い状態は保てると思うんです。

でも、トレーニング効果はどれほど望めるのか、というのが重要です。

インターバルにせよ、レぺにせよ、閾値走にせよ、全部この努力度の15くらいでやめてしまう。そしたらどうなるか、ランマニア的には大変興味深く思っています(インターバルやレぺが果たして努力度15以内で収まるかは疑問ですが)。

こんな練習で正気か?と思われそうですが、実はランマニアは結構本気で今から2時間35分を切ろうと目論んでいます。

それには慢性疲労症状をいかに抑えながら練習を継続するかがポイントだと思っていまして、そのためにこの方法はどうだろう、と考えているのです。