こんにちは、ランマニアです。

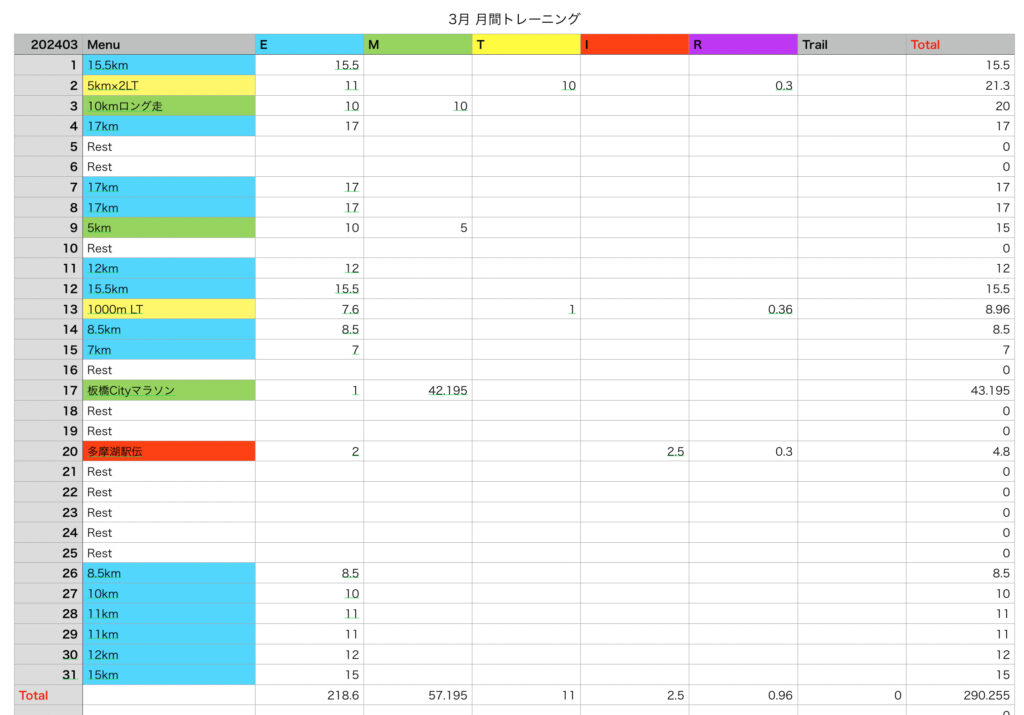

10月から5ヶ月にわたって準備を進めてきたマラソンレース、板橋Cityマラソンに出場してきました。

2017年に東京マラソンを走り、現在のベスト記録を樹立して以降、しっかりと準備をして走るマラソンは実に7年ぶり。

7年の歳月は本当に長く、当時42歳だったランマニアも気づけば49歳。

この間、コロナ騒動があったり、自分自身では転職を経験したりと本当にさまざまなことがありました。

コロナ騒動で各地のマラソンレースが中止に追いやられ、自身の興味関心もスカイレースなどに移っていたこともあり、正直なところ、もう一度マラソンでPBを狙おうというようなモチベーションが次第に薄れていっていたのは事実でした。

しかし、X界隈やMGCなどでの多くのランナーの活躍を見るにつけ、「おれはこのまま終わってもいいのかな」ともう一度マラソンをしっかり走ってみたいという欲のようなものが出てきたのですね。

このブログでは何度も繰り返してきましたが、正直ランマニアはレース時間の長くなるマラソンはかなりの苦手種目です。

それは、慢性疲労症候群がもはや持病となってしまっているため、他の長距離種目に比べるとその影響が甚大なマラソンは、余程の体調でなければしっかりと走り切ることができないからなのですね。

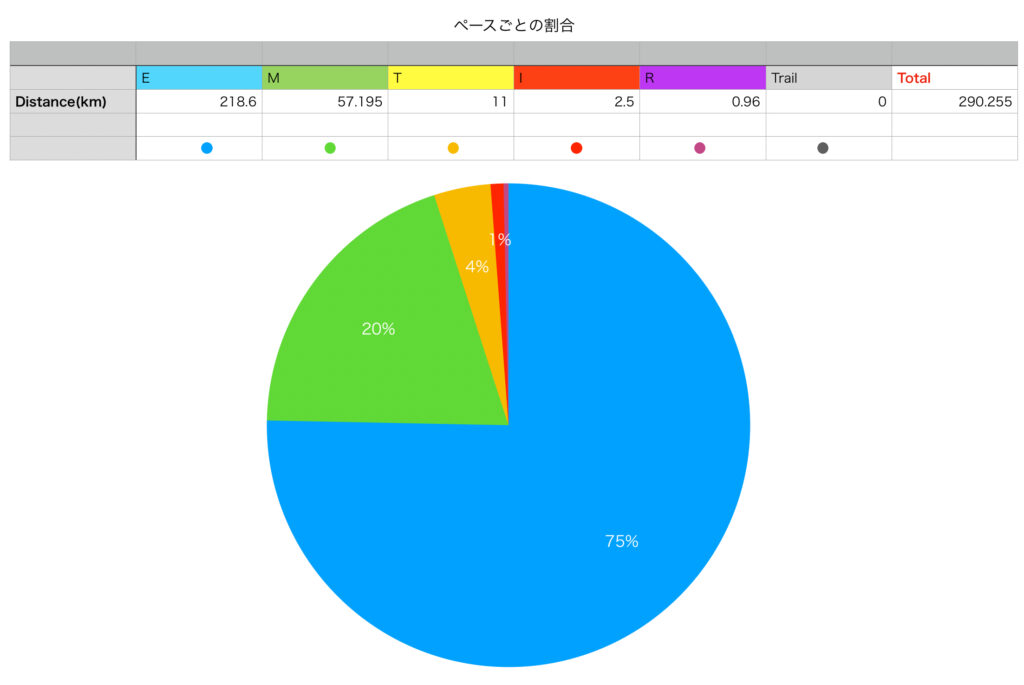

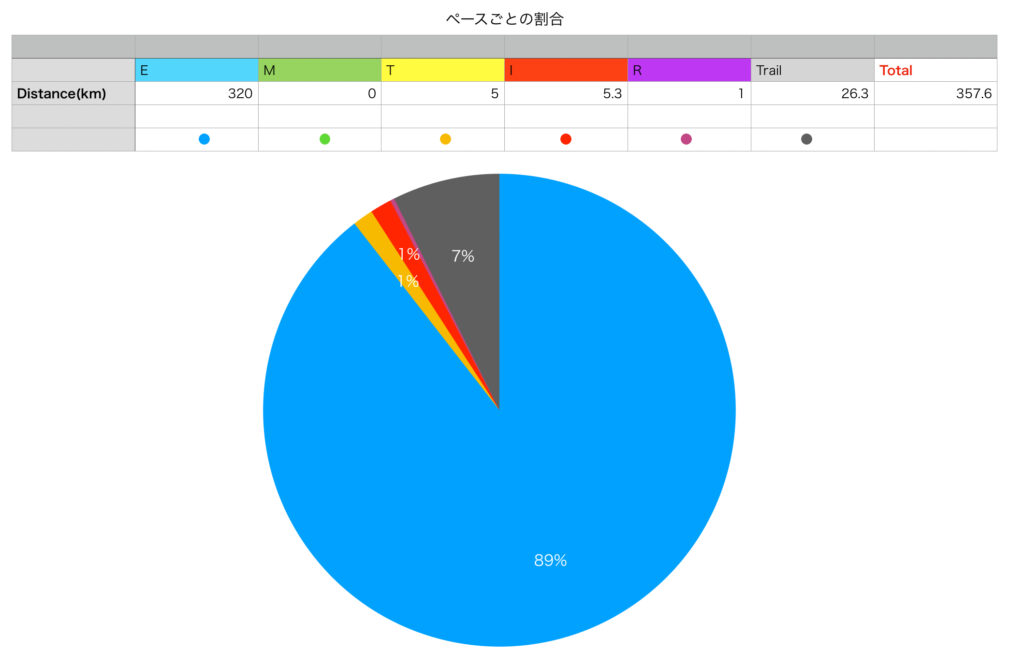

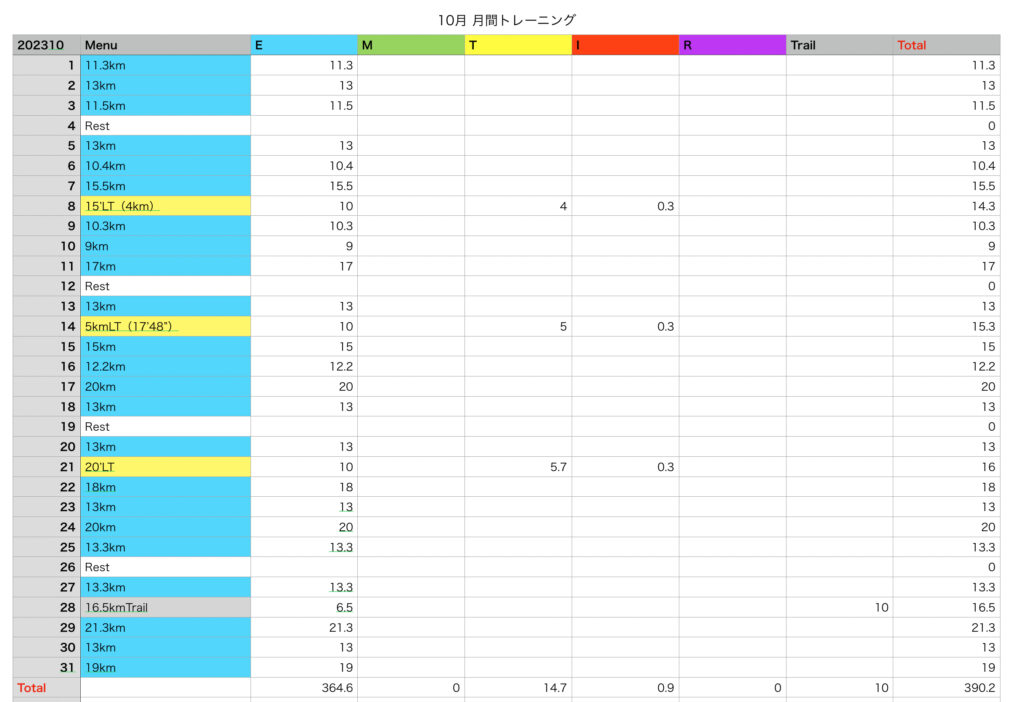

一方で、マラソンのトレーニングはどうしても絶対的なボリュームと負荷が必要になってきます。

当然疲労が溜まりやすく、当日の調整の難易度は5000mやハーフとは比べ物にならないほどの難しさになります。

そんな中で、全てが噛み合った2017年東京マラソンの記録を更新することは、自分の中でほぼ不可能だと考えていたのですね。

しかし、多くの自分と同世代のランナーが2時間35分前後で走っていたり、また、この7年で大幅に進化したシューズの影響もあり、自分ももう一度やれるのではないかと考えるようになってきました。

ダメかもしれないけど、チャレンジしてみるか、と今年度はこの板橋に照準を合わせてトレーニングを積んでいくことにしました。

しかし、7年前と違い、とにかくほとんどの練習において当時のようなペースで走れなくなっている自分がいました。

VO2Maxのインターバルは1000mで10秒ほど遅くなっていました。

LTはそれでも維持できていましたが、ロング走もキロ3分50秒のペースが以前ほど楽ではなくなっていました。

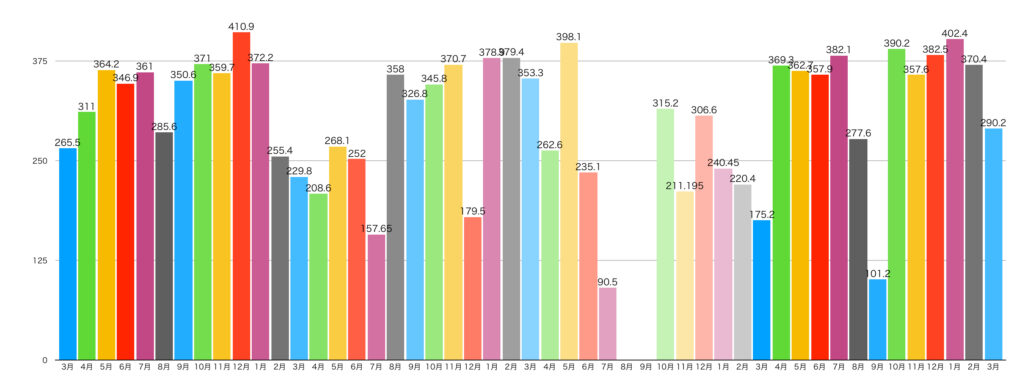

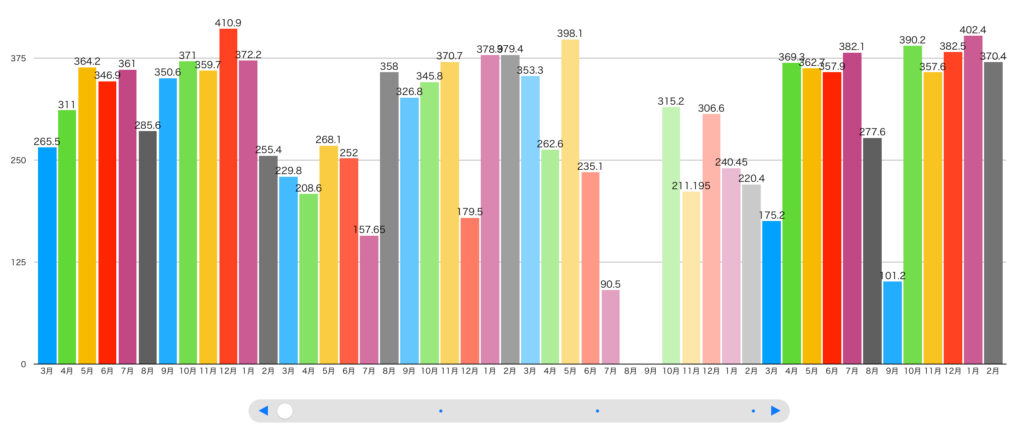

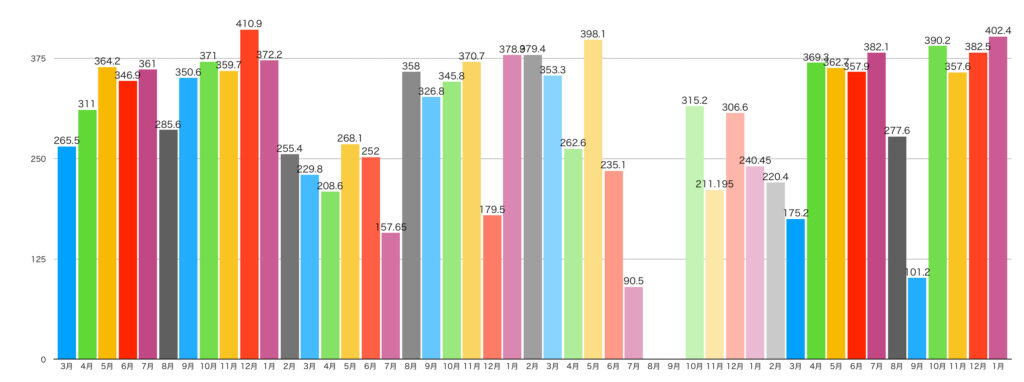

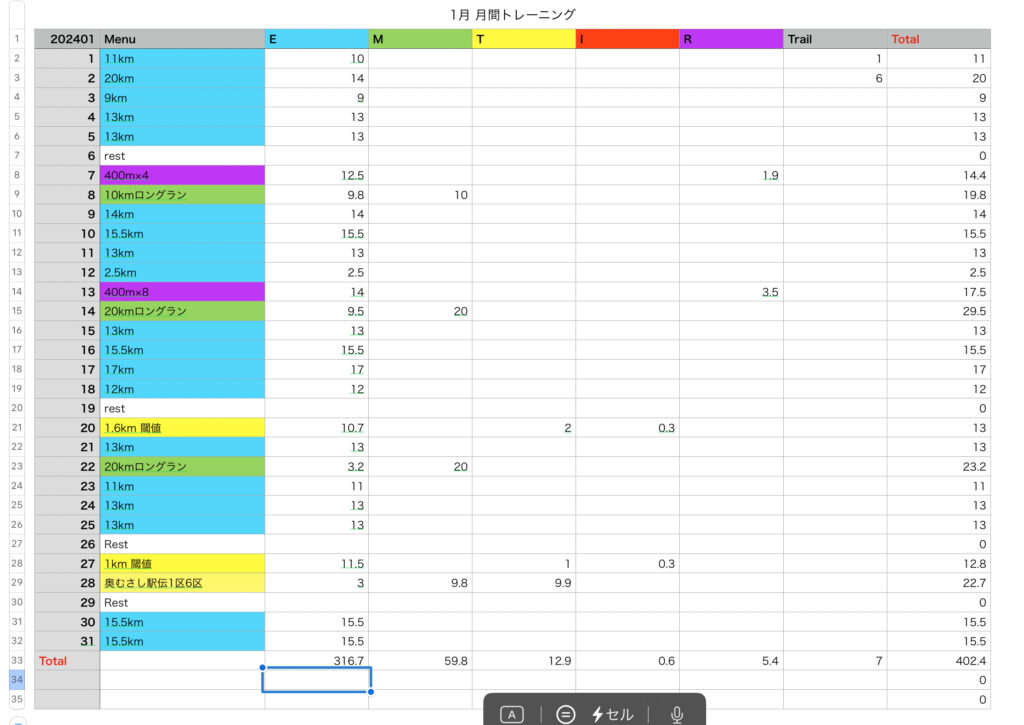

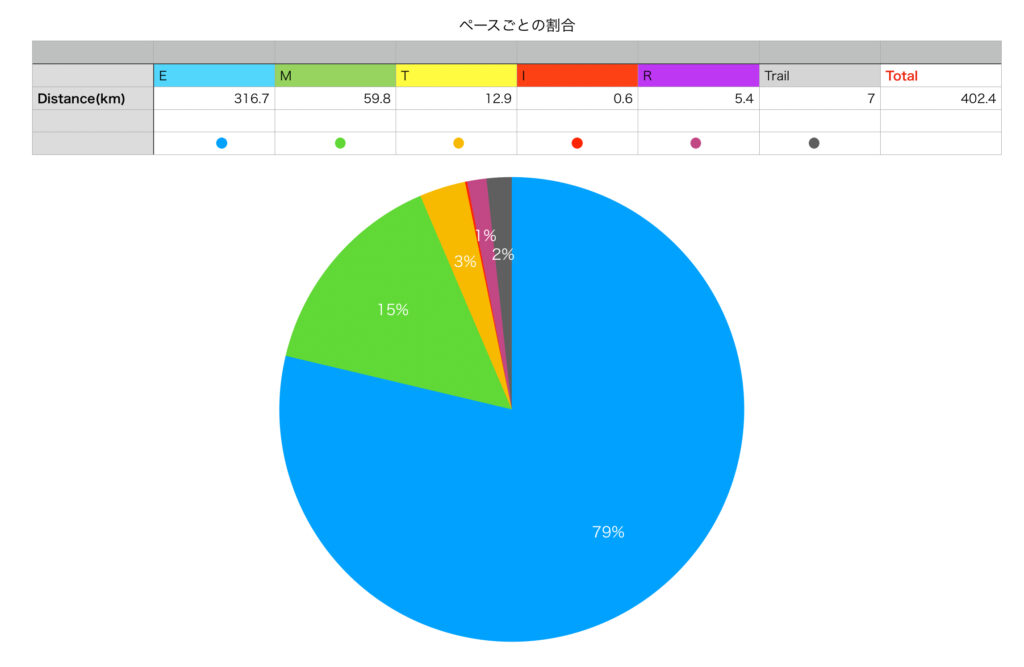

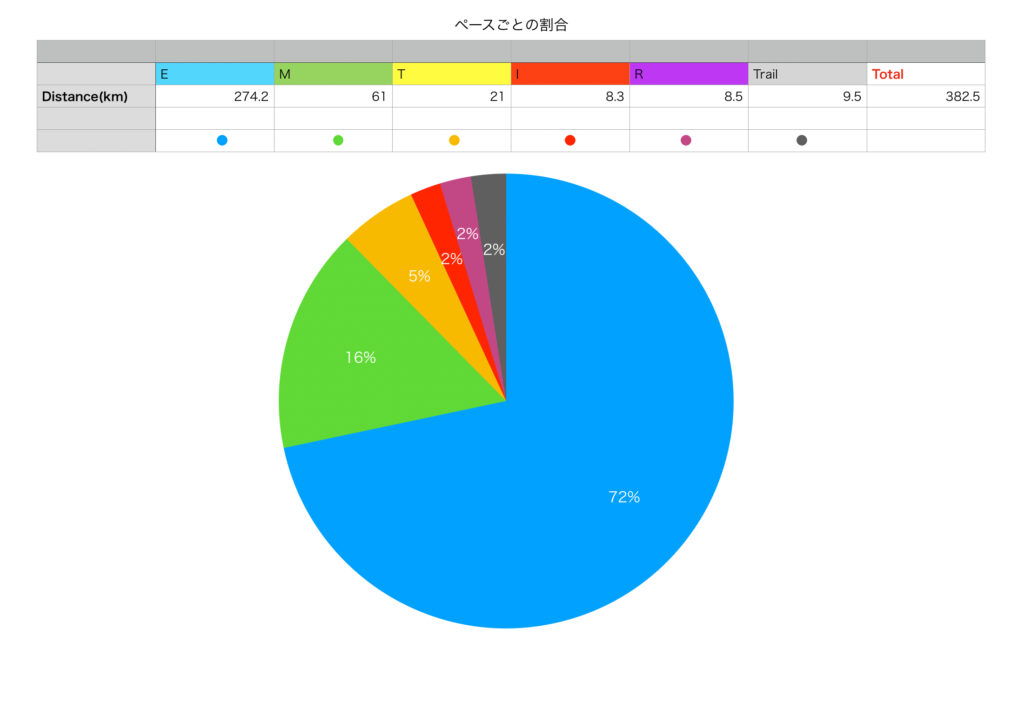

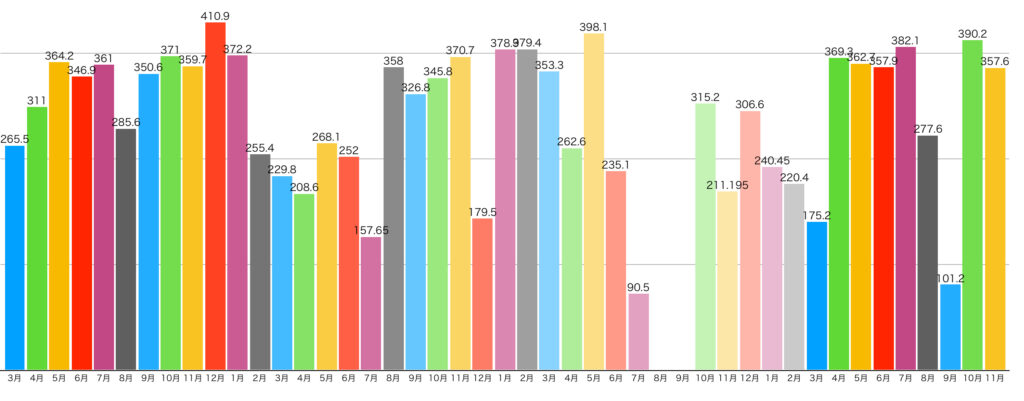

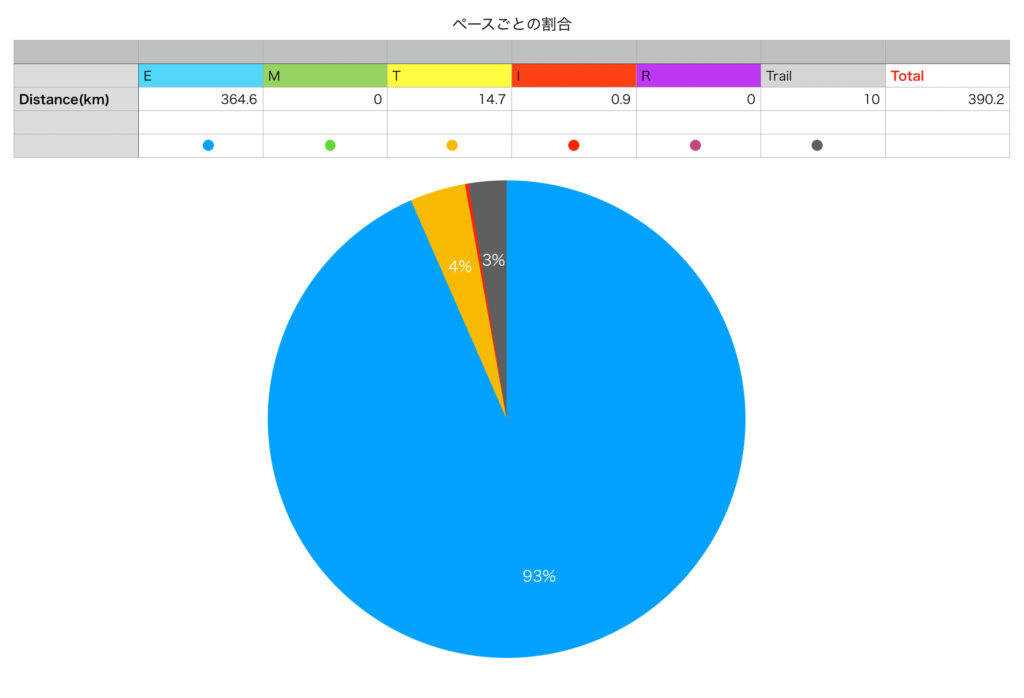

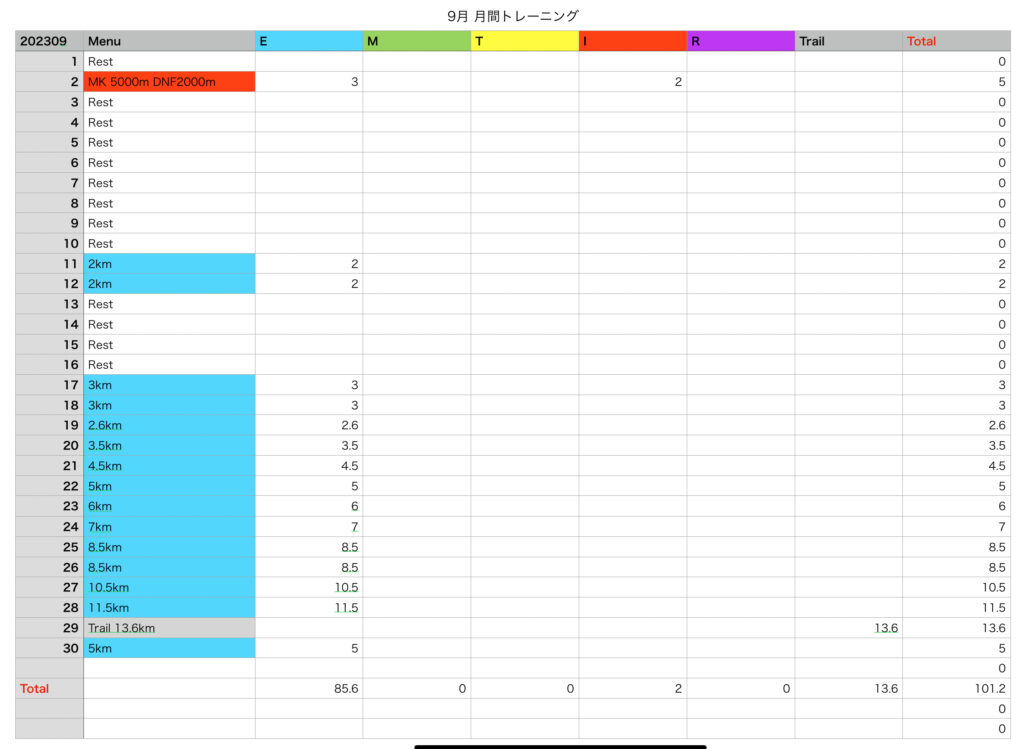

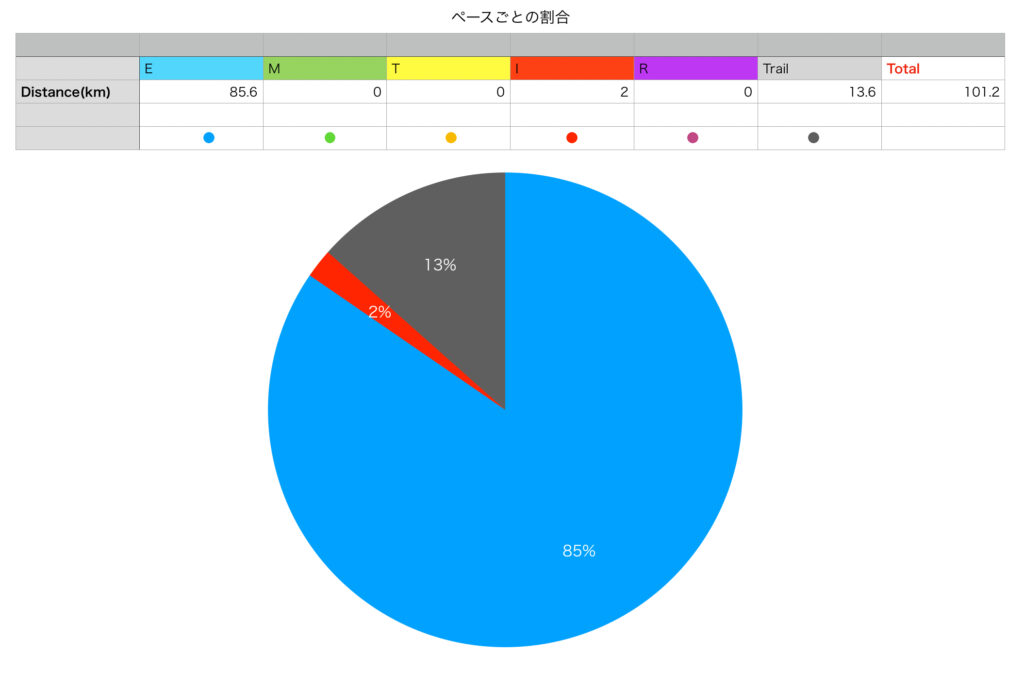

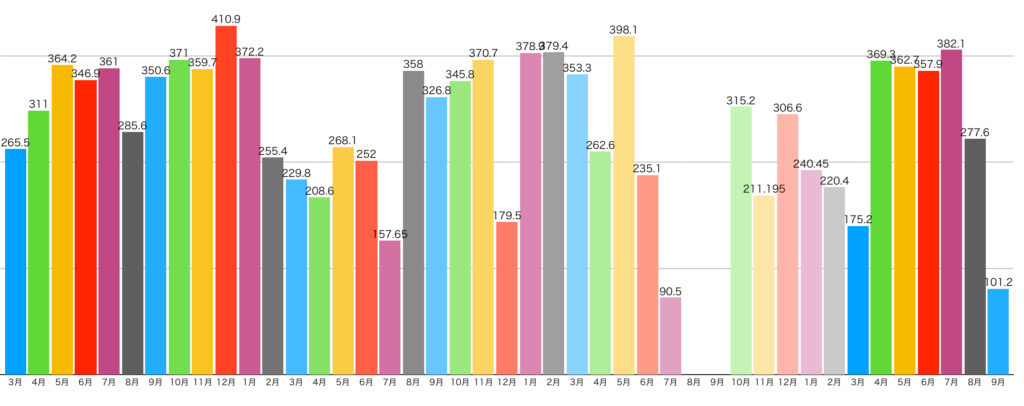

それでも、7年前の東京の前に比べると、明らかにトレーニングが積めた期間は長かったですし、走行距離も圧倒的に今年の方が多く達成できていました。

これにスーパーシューズの補助を受け、疲労をしっかり抜けばあるいは当時と同程度のペースを維持できるのではないか、という淡い期待を抱いて今日の当日を迎えたのでした。

当日の朝は風もなく暖かい穏やかな絶好な気候条件。しかしこの後強風が吹き荒れました

当日の朝は風もなく暖かい穏やかな絶好な気候条件。しかしこの後強風が吹き荒れました

スタートは、想定外のBエリア。ただ、オーバーペースを防ぐにはちょうどいいと前向きに捉え、走り始めます。

しかし、前のランナーが想定以上にペースが遅く、大渋滞が発生していました。

流石にこのペースに付き合っていると、ただでさえロスのあるスタートに加え、ペースを戻すまでに大幅な時間がかかってしまいます。

仕方なく、サイドから徐々にペースを上げていき、自分のペースを維持できるエリアまで順位を上げていきました。

5kmまでは風もなく快調に走れました。

アディオスプロ3の推進力は想像以上で、相当楽に走っていてもキロ3分45秒くらいを維持できていて驚きました。

しかし、10km過ぎから徐々に向かい風が強くなり、ペースは落ちるのを覚悟で集団の後ろに回ることにしました。

それでも一人先頭になってしまうことも多く、かなりの強風にさらされながらペースを維持する状況が増えてきました。

結果的に、今日の強風の条件では記録は諦め、もっと思い切ってペースを落としても良かったなと、レース後に振り返っていたところです。

この辺りの柔軟性に欠けたことが、今日の失敗の一つ目です。

とはいえ、やはりペースはかなり落ち、もう5kmを18分台でいくには風が強すぎる状況になっていました。

折り返しまでは思ったよりも早く到達した印象で、残りの脚の状況を考えると終盤ペースを上げられるのではないかと思えるくらい余裕を残して中間点を過ぎました。

厚底シューズの推進力と衝撃吸収力は想像以上で、ハーフまでをかなり楽にこなすことができました

厚底シューズの推進力と衝撃吸収力は想像以上で、ハーフまでをかなり楽にこなすことができました

しかし、ここに大きな落とし穴が待っていました。

折り返すと急激に追い風に変化したため、集団のペースが一気に上がりました。

振り返ると、この20kmから25kmまでのラップが2番目に良く、ランマニアが以前から気を付けていた「20kmから30kmは一旦休む」という鉄則を、奇しくも破ることになってしまったのですね。

この時は、かなりの追い風だったため、それほど脚は消耗しないだろうと楽観的に考えていましたが、この後の展開を考えると、ここでのペースアップは絶対にしてはいけなかったと確信しました。

それでも、この段階ではまだまだ余裕があり、30kmからいよいよ本気を出していくか、と考えられるほどでした。

誤算だったのは、この後25km過ぎから再び猛烈な向かい風区間が待っていたこと。

ここでかなり消耗してしまって、28km過ぎで明らかに脚の動きが悪くなっているのを自覚しました。

当然、もうこの時点で記録は諦め、早々にペースを落として完走を目指すことにしました。

もうキロ4を超えてでも走り続けられれば、終盤止まったり歩いたりするよりは遥かに記録が良くなることは経験済みです。

35kmまでの10kmは明らかに体への負荷は下げ、堅実に2時間40分台を狙うことに切り替えました。

ところが、最大の誤算は、今まで経験したことのない38kmからの大失速でした。

これまで、35kmを過ぎて一定ペースを維持できていれば極端にペースが落ちることはありませんでした。

しかし、今日は38km過ぎで自分でも自覚できるほど、突然体がおかしくなり、それまでのキロ4分台のペースが一気に辛くなりました。

残り4kmを残し、ついにジョグですら厳しくなりたびたびある気が入るようになってしまいました。

いや、今日は絶対歩くまい、と思っていたのですが・・・。

もうこうなるとほとんどレースからは撤退と同じ状況です。1km走るのも続かず、時々歩いてエネルギーを貯めては走り出すという展開。

変更した2時間40分台という目標もほとんど難しくなり、最後までトボトボと歩くような速さでジョグをしてフィニッシュを迎えました。

フィニッシュ後はお決まりの「気持ち悪くなる」状態で、せっかくの露店は楽しめませんでした

フィニッシュ後はお決まりの「気持ち悪くなる」状態で、せっかくの露店は楽しめませんでした

38km過ぎの失速はなんだったのか。

推測としては、これまでのマラソンでは体験したことのないような強い向かい風の影響だったのではないだろうか、ということですね。

これはスカイレースの登りと同様、自分では意識していないところで風の抵抗に対処するためかなり糖分を使ってしまい、本来最後までペースを維持するための貴重なグリコーゲンが枯渇してしまったのではないかということです。

通常ならキロ4分超のペースでは有酸素性の糖代謝はそれほど使われないはずなのですが、向かい風で気付かぬうちに強度が高まってしまい、キロ4ペースを維持するために最低限必要な糖分が終わってしまった、と。

フィニッシュ後はめまいがひどく、貧血様の症状が出ていて、さらには昼にピッツァを食べた瞬間から徐々に気持ち悪さが回復したことから、血糖値の急激な低下は疑わしいところでした。

初めは食欲がなく絶対食べれそうになかったピッツァも、無理して食べているうちに元気が回復しました

初めは食欲がなく絶対食べれそうになかったピッツァも、無理して食べているうちに元気が回復しました

とはいえ、今日は風がなくても2時間45分がせいぜいいいところで、7年前の39分など到底無謀な記録です。

なんだか、この7年間の時間の長さ、残酷さを感じ、帰りは少し寂しい感じがしてきたのも事実です。

でも、まあやるかやらないかと言われれば、「やる」一択なんですね。

チャレンジすることは誰にでも平等に与えられた権利です。

同世代のランナーで、まだまだ記録を伸ばし続けている強者も山ほどいる中で、簡単に諦めてはいけないのですね。

40代最後のマラソンは厳しい現実を突きつけられた示唆に富むレースでしたが、一方ではまだやらなければならない課題も見つかりました。

今回の板橋はあくまで通過点と考え、来シーズンはやりきれなかったトレーニングを重ねて、もう一度チャレンジをしたいと思います。