こんにちは、ランマニアです。

今日は46回目の誕生日でして、Twitterではたくさんの方に「いいね」のお祝いをいただきました。恐らく、人生で最もたくさんの方に祝福された日になったことでしょう。

さて、このブログでも何度か触れてきましたが、ランマニアは基本的に「全開」でトレーニングはできません。詳細は過去記事に書いてありますが、とにかく無理をして追い込むようなことをすれば、とたんに数日から数週間は走れなくなります。

なので、社会人になり競技に復帰したとは言え、常に「完全にはやれない状態」と付き合いなながら、なんとなく日々の練習で無理のない範囲でジョグをしたりインターバルをしたり、まあいってしまえばお茶を濁しながら練習をしてきたのですね。

記録更新を目指そうと思ってもレース当日の体調が優れず撃沈したり、相応の記録を目指すためのトレーニングに耐えられなかったりして、知らず知らずのうちに「もうこんなもんだろ」という感覚が染み付いていたのは事実です。

ところが、昨年の11月以降、ちょっとトレーニングへの向き合い方を変えてみる機会が訪れました。

それまでは、はじめに「こうあるべき」トレーニング内容が存在していて、それに自分の体を合わせようとして走ってきたのですが、これがどうも長く続けられず、調子もすぐに壊す悪循環が続いていました。その中で「たまたま」調子の良い時にレースに出ると記録更新(フルに限ってですが)、という感じでした。

しかし11月以降たまたまなんですが、ちょっと毎週のようにレースが続いた時期がありました。今にして思うとあまり良いことではなかったのですが、このサイクルが自分の練習への向き合い方を変えるきっかけになりました。

みなさん経験されている通り、レースに出るとかなりの負荷がかかりますから、その後しばらく疲労が抜けずまともな練習ができなくなります。

それでも練習は継続しなければなりませんから、レースとレースの間に何もしないわけにはいきません。ある程度の疲労を抱えたまま。

この時期、とにかく毎週のようにレースがあったものですから、この平日をどうこなすかが結構大きなテーマになっていました。

で、以前なら「スピード落とさないように一度くらいはポイント入れなきゃな」と思って、疲れていても無理にインターバルをしたりしていたのですね。

当然、体にはこたえます。新たな疲労を溜めて次の練習を迎えることになります。

なので昨年11月からは、この平日は「自分の疲労に従って強度、ペース、時間を決めよう」ということにしました。

先に「メニューありき」の練習を「トップダウン的アプローチ」とすれば、先に「体調ありき」の練習を「ボトムアップ的アプローチ」とでも言いましょうか。自分の体調に合わせて練習が決まっていく、非常に流動的で柔軟な練習方法です。

これがはまったのですね、久々に。

走っている最中に疲れが大きいと思えば、それ以上ペースを上げない。アップの時点で無理そうならもうスピード練はやらない。試合後2日間はだるいから走らない。

もうそんないい加減なテキトーな基準です。気持ちの赴くまま。

ところが、このサイクルでレースに出続けていたところ、毎週のようにそこそこ結果を残すことができ、疲労も以前のように一線を超えにくくなってきたのですね。

そうこうしているうちに、突然自粛生活が始まり、レースも無くなりました。

ここで考えました。「今なら系統立った計画的な練習ができるんじゃないか」と。

レースもない。1週間の調子の維持の仕方もなんとなくコツがわかってきた。在宅で時間もある。

これまさに「今でしょ」ってやつでしたね。

そしてたまたまダニエルズさんの第3版を手に入れて、体力向上プログラムなるものが目に止まり、内容をざっと見ると、週2回のQデー(質の高い練習の日)のメニューが、ギリギリランマニアでもこなせそうなレベル。残りの5日のジョグが思いの外長いのが気になりましたが、でもペースを抑えればなんとかいけるんじゃないか、と思ったのです。

とは言え、はじめはどうせ2週間くらいでいつも通り疲労がたまって終わるだろうと思っていました。キツければやめればいいんだし、と。

確かに、フェーズ1の1サイクル目は相当しんどかったです。400m10本なんて20年以上やってませんから、初めてこれやった日はその夜起き上がれないほどで。こりゃ無理だな、と。

でも、まあとにかく撃沈しようがどうしようが、ひとまず続けてみようと思い、ジョグのペースはしんどいならもうキロ6でもなんでもいいから時間まで走ってみようと。クオリティは考えずにとにかく書かれていることをやり続けてみよう、と。

それを繰り返しているうちに、46歳になってしまったんですね。

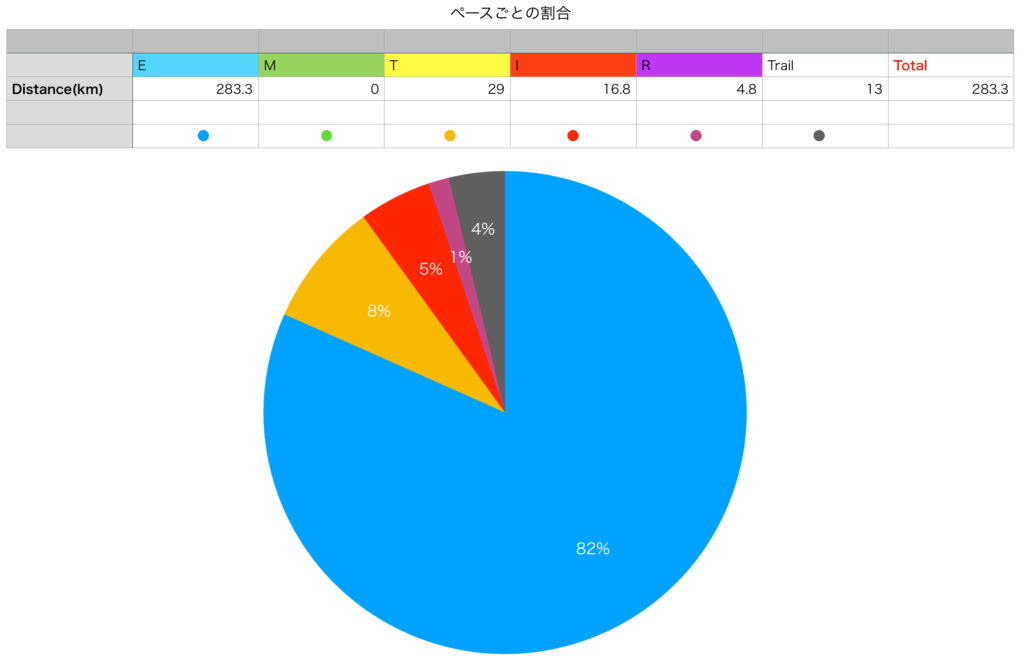

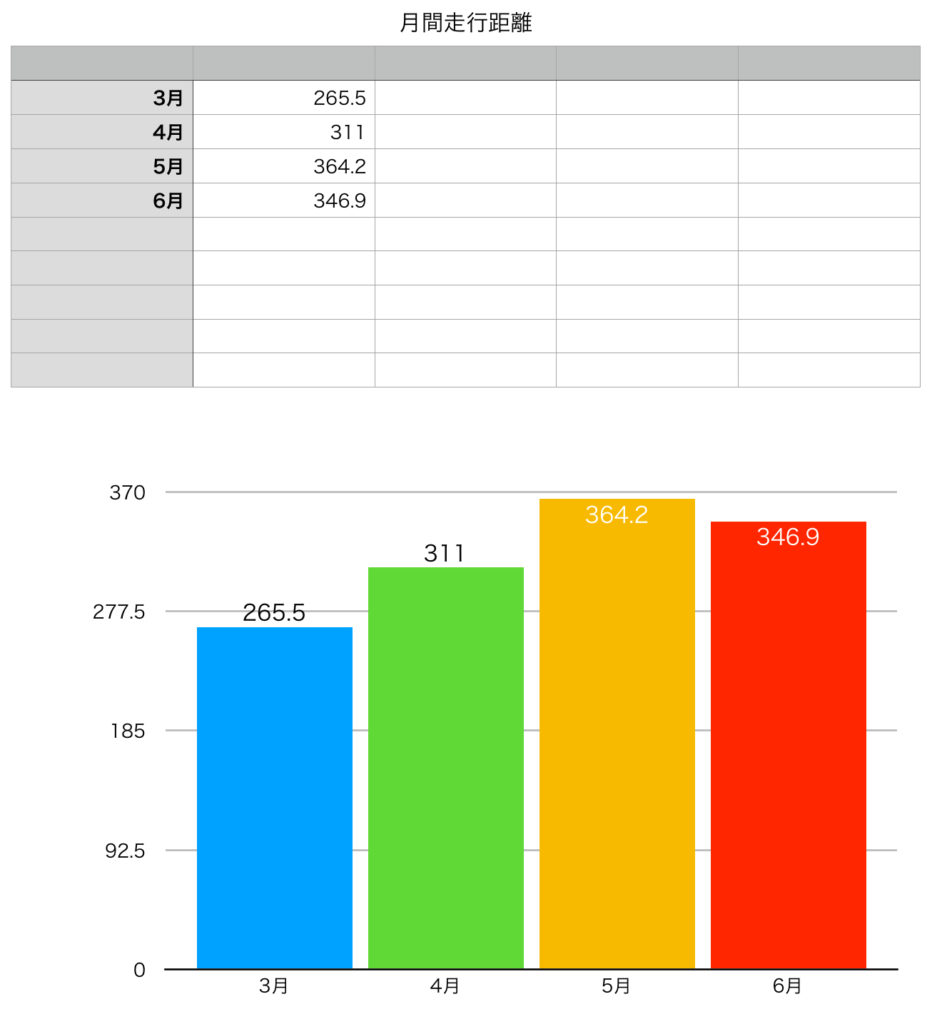

もうランマニア的には信じられない思いです。こんなに長い期間トレーニングを継続でき、しかもそれが週2回の高強度練習と週1回のロングランが入った内容ですからね。これが3ヶ月半も続いてしまったのです。

この数ヶ月で気付いたのは、以前Twitterにも書いたのですが、恐らくこれまではいきなり強度や負荷を一気に上げすぎたために体が耐えられなかった。これが最大の失敗だったと思っています。

そして、ランマニアのような不可逆的な疲労症状を抱えていても、しっかりと小さなステップを積み重ねていけば、本当に徐々に徐々にですが溜められる疲労のキャパシティーも上がっていくのかもしれない、と体感的に実感できたのですね。

まさに、ボトムアップから入りトップダウンに耐えられるようになった、そんな実感です。

それが実感できたら、もしかしたらこの先もこうして少しずつ練習の強度や負荷を積み上げていくことで、結構本格的なトレーニングもできるようになるんじゃないかと思っているところです。

昨年45歳の誕生日の時は、まさか翌年こんなことを考えられるようになるとは想像もできませんでした。

唯一残念なのはこの成果を発揮するためのレースがないことですが、しばらくは「私設」の記録会などに出走して現時点のパフォーマンスを確認してみようと考えています。