こんにちは、ランマニアです。

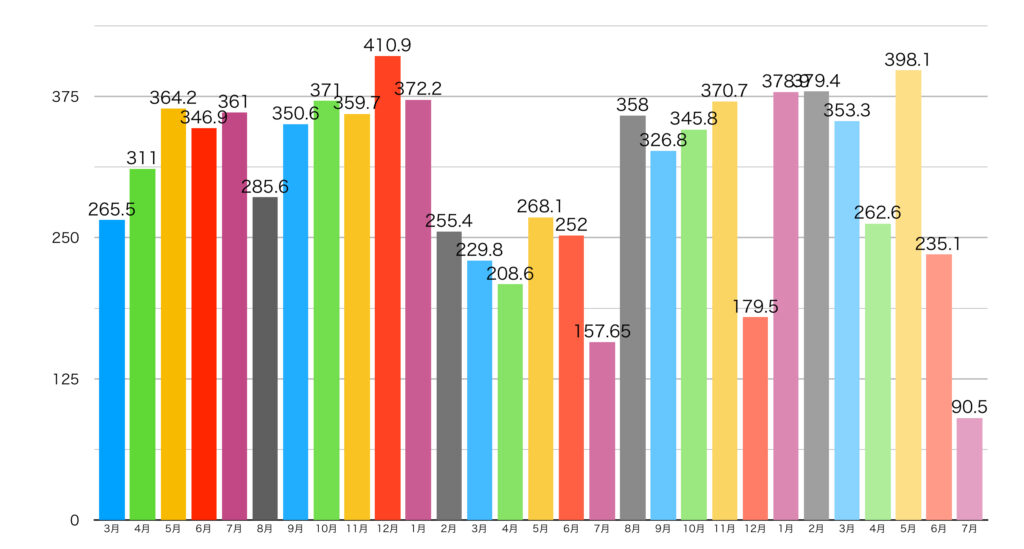

ランナーとしてはこの故障はできれば避けたかったのですが、およそ3年ぶりに足底筋膜炎になってしまい、ここ一月練習を休むことになりました。

この故障、過去には左足1回、右足1回と発症し、今回が3回目。

前回は、ロングトレイルのレースを走った後に、ろくに休まずLTインターバルをガンガン入れているうちに、足底が限界に達したパターン。

その前の右足は、アウトソールに硬い補強の入ったナイキのシューズを履いたことが原因で痛めたもの。

どちらも、なかなか治らずに、完治におよそ1ヶ月を要したのを覚えています。

特に、前回の左足の時は、通常の土踏まずにとどまらず、踵部分にまで腫れと痛みが転移し、かなりの重症になってしまったことで、本当に苦労しました。

それに比べると、今回は土踏まずの踵付近の一部分だけに痛みがあったのみで、割と軽症なのかもしれないと、少し甘く見ていたのですね。

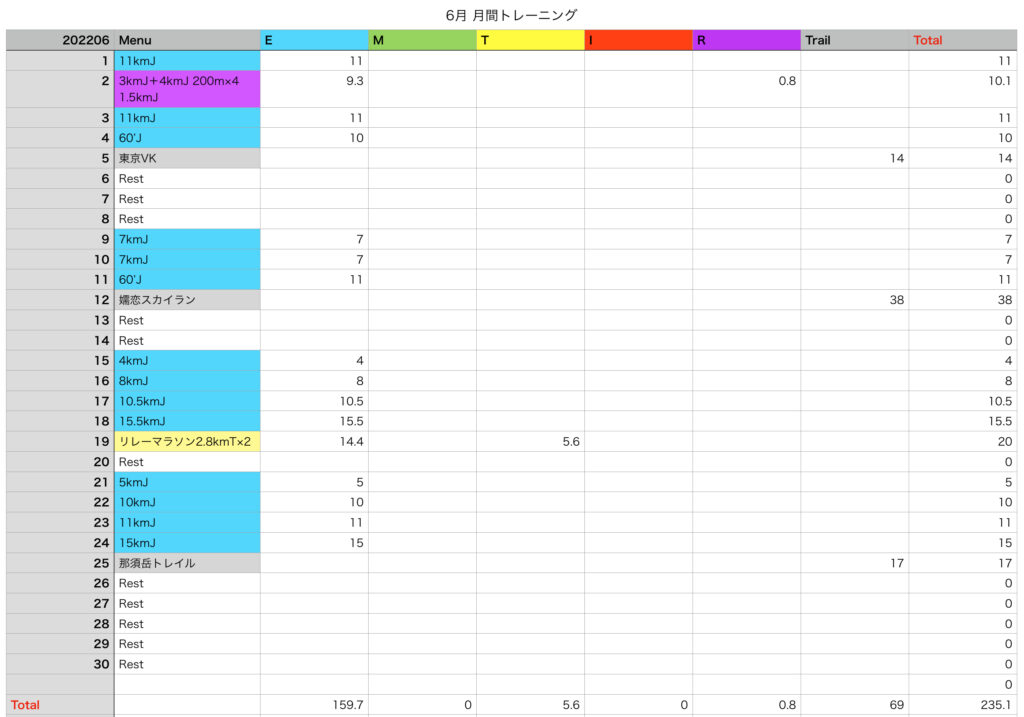

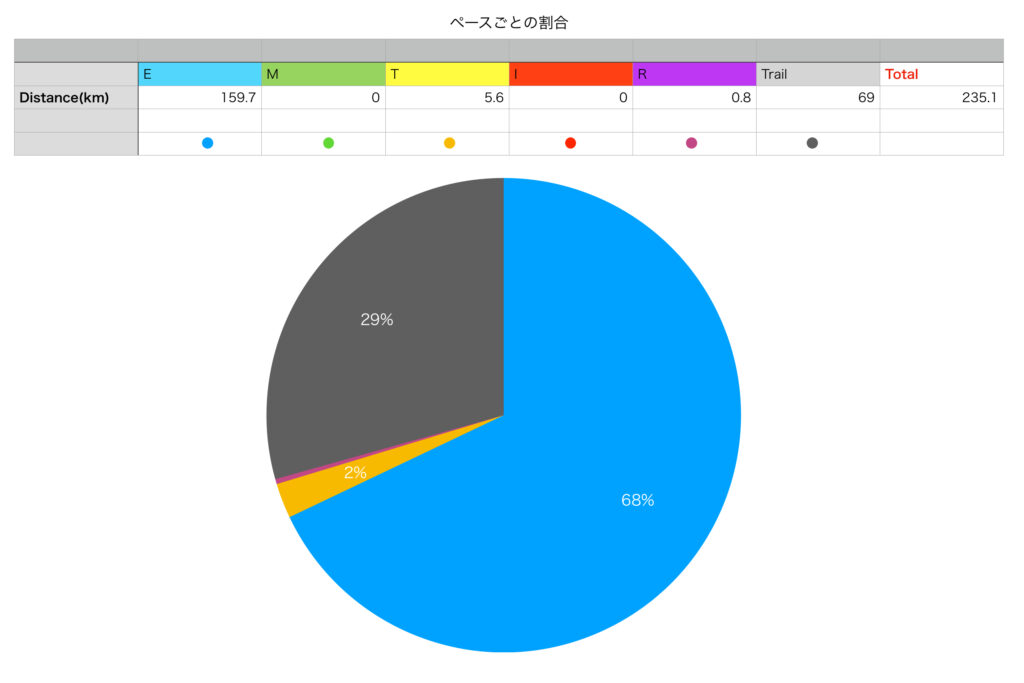

そもそもの気づきは6月に入ってすぐ、東京バーティカルの前日あたりに感じた違和感が最初でした。

あの時はまだ、走ることで悪化するほどではありませんでしたし、練習も上手くこなせていてその成果を発揮したい思いもあり、そのままレースに参加しました。

その後数日休み、痛みも軽くなったところで翌週も嬬恋のスカイレースで、ここは距離もかなり長かったのですが、あまりに痛めば途中で止めることも考えながらレースには参加しました。

本来ならここで休む予定だったのですが、急遽この翌週に職場でリレーマラソンに誘われてしまい、今にして思うと、ここで硬いサーフェスをハイペースで走ったことで、かなり傷が広がってしまったように思います。

ただ、この時も数日休めば良くなると思い、3日ほど休んだ後から練習を再開し、その翌週にトレイル練を入れたところでいよいよ痛みが繰り返されることがわかり、ここでようやく「故障」を受け入れて休むことにしました。

そもそも、この足底筋膜炎がいつも厄介なのは「痛いなりに走れてしまう」ことなのですね。

例えば、同じく何度も繰り返しているふくらはぎの肉離れなどでは、一旦ピキッとやってしまうと、歩くのも痛く、我慢して走ろうものなら走行中にどんどん痛みが増していき、すぐに走れないほどの痛みに発展してしまいます。

ところが、この足底筋膜炎は、朝イチでは痛みがあるものの、その日一日を過ごしているうちに次第に痛みが軽快し(温まると痛みを感じなくなる特徴があり)、夕方には「走れるかもしれない」となってしまうのが、大きなトラップなのです。

走行中も、肉離れのような耐え難い痛みではなく、なんとなくむずむずするような、ちくちくするような、我慢できなくはない程度の痛みしか感じません(そもそも痛みとして自覚できない場合も)。

しかし、そうやって走っているうちにも、知らず知らずのうちに微細な断裂は進み、翌朝の痛みがその前日よりも増している、という自分でも「なぜ?」と思うような経過を辿ることがしばしばです。

今回もまさにその経過をたどり、初めは富士登山競走も出走する予定でしたから、数日走っているうちに気づくと痛みが増していて、これは完全に走るのをやめなければ痛みは消えない、と気づくまでに時間を要してしまったのですね。

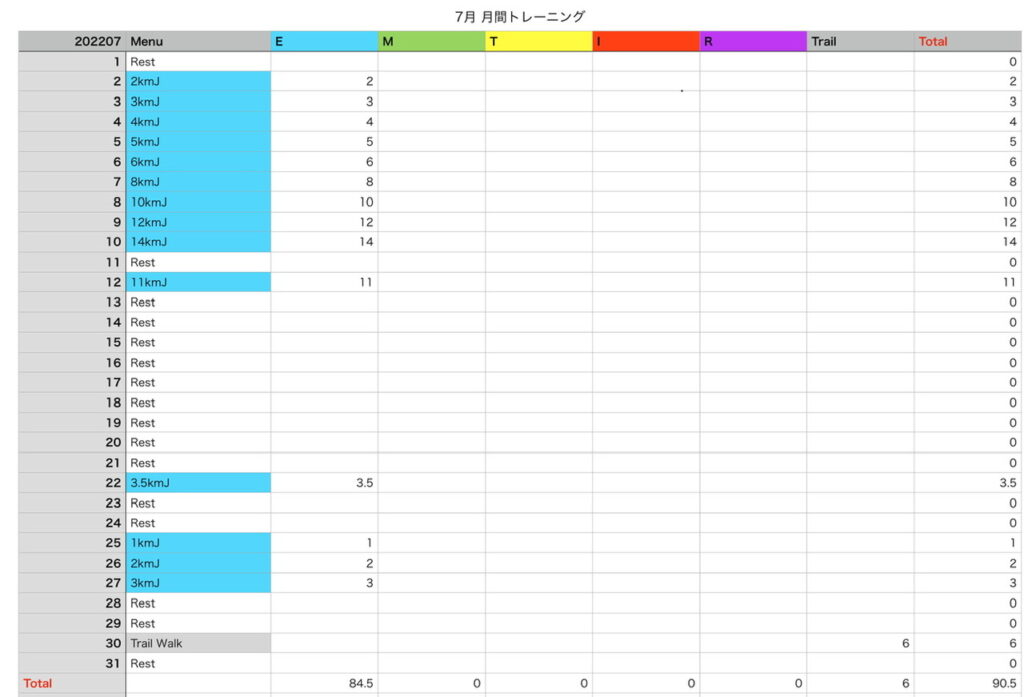

今月は、そのような「試し走り」を繰り返しただけの1ヶ月になってしまい、もう練習というよりは近所を散歩した程度でした。

最終的には、走行中や歩行中の痛みはほとんどあてにならないため、朝イチで感じる痛みから快復の程度を判断することにし、朝の時点で少しでも痛い場合は走るのをやめておくという基準で練習を再開することにしたところです。

そうした基準で考えれば、練習の再開はもうそろそろ大丈夫だろう、という所まで来ていて、昨日は久々にのんびり登山などしてみました。

まあとにかくこの足底筋膜炎は治りが悪く、重症、軽症など問わず、だいたいひと月くらいはみないといけないのだな、と改めてこの故障の厄介さを痛感したところです。

もうこうなってしまったらジタバタしても仕方がないので、とにかく痛みがなくなるまでは走ることを控え(本当に少し走っただけでも治りが悪くなる)、もう一度走れるようになるのを気長に待とうと思います。