こんにちは、ランマニアです。

さて、今日はおよそ3年ぶりの駅伝への出場となりました。

前回は、このブログを立ち上げて間もない2020年2月の地元駅伝ですから、もうかなりの間駅伝レースからはご無沙汰していました。

実はこの羽村市駅伝、出場オファーがきた時にはまだ発出されていなかった通称「まんぼう」が、開催直前で延長され、正直ほとんど中止になるものと思われていたのですね。

ぶっちゃけな話、それこそ先週に入ってもやらないつもりでいまして、それもあって特にVO2Max域に刺激を入れるでもなく、淡々と4月の長野マラソンに向けてマイペースに練習を積んでいました。

今月は久々にLTやVO2に刺激を入れ、後半では最後にマラソンペースに近い速度でロング走を行って仕上げにしようと考えていたため、先週一月以上ぶりにLTペースでちょこちょこっと走った程度の練習でした。

そんな中、ついに前日を迎え「羽村市本気なんだ・・・」と急遽レースモードに心の準備を整えたというわけでした。

そうしたこともあり、今回の駅伝は3.8kmという「短距離」レースであるとはいえ、全くの準備不足。もうLTペースで軽く流せばいいや、くらいに考えてスタートラインに立ったのですね。

そして、先日購入したADIZERO JAPAN6がキロ3分半以内のペースに対応できるのかどうか、を試せればよく、襷をもらう直前まで、本当にレースに出るのか自分自身でも半信半疑の状態でした。

ところが、いざ襷をもらってスタートすると、脚は動く動く。なんだこれ?と自分でもよくわからない軽快さで、気づくとレースに入り込んでいる自分がいました。

正直に言わせてもらうと、これは確実にADIZERO JAPANのLIGHTSTRIKE Proの反発性能のお陰です。

自分が速くなった要因を、自ら「厚底」に言及するランナーは少ないと感じますが、私自身は、今日反発素材のアドバンテージを明らかに体感しました。

もう一度正直に言わせてもらうと、これはすごい。

とはいえ、この状態であってもレース展開を作り出すのは自分自身の出力の出し入れなわけですから、そういった「アシスト」を体感しつつも前のランナーとの差、残り距離、そして自身の「きつさ」から算出された「最適ペース」を探ることにしたのですね。

スタート前は「3分20秒で行ってもそこそこ形になるな」と思っていたので、その辺りを目安にしていました。

ところが、それくらいの意識で走ったところ、前を走る高校生(結構強豪校)との差がほとんど開かないので「これはもしや」と自分の体感ペースを疑い始めました。

予想通り、入りの1kmが3分09秒前後。

当然、そこそこの苦しさはあるもののいっぱいいっぱいな感じはなく、ひとまず前との差が開かないように視線は前のランナーから離さないようにしました。

1.5km過ぎから一気に下る坂道が続きます。

ここで、前の高校生の姿が明らかに大きくなり、更にはその先を行く白バイ(実はトップじゃなかった)まで見え、これはもしかするともしかするぞ、と急に元気が出ました。

3km手前で高校生をとらえます。

ところが、一気に下りを駆け抜けたせいか、左足のふくらはぎにちょっと危ない張りが出始め、ここで一旦ペースダウン。

幸いその後の上りで張りが消えたためことなきを得ましたが、後からわかったことは、ここのタイムロスで区間賞を逃したのでした。

脚の無事が確認できたところで、ラスト800mで前を行く白バイを追います。

400mほど走ったところで一気に追いつき、ついにトップに立ちました。

しかしそこは若い中学生。ここからの粘りは流石の走りで、しばらく食い下がりました。

ここで、脚のこともあるし中学生は部門外だから負けてもいいや、のモードに入り、結局最後のスパートでは中学生に抜かされ、一般の部1位でゴール!

と思いきや、実はその白バイは第2集団用で本当の1位はとっくの先にゴールしていたことが発覚(しかも区間賞)。

結局「その気になって」いたことによる勘違いモチベーションだったわけですが、結果的にそれが好走につながったのでよしとしました。

最終結果は区間2位で、全区間共通の総合成績でもおそらく3位くらいには入れていたと思うので、自分としては上出来な結果でした。

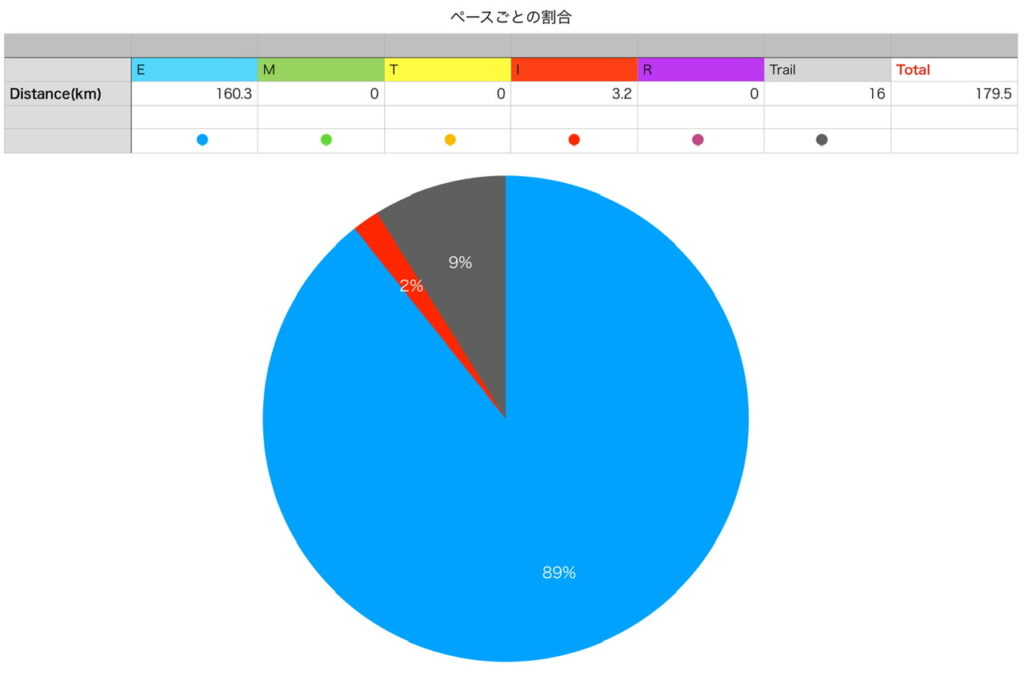

今回のレースに臨むにあたり、実はもう3ヶ月ほどVO2Maxに刺激を入れる練習はしてなかったのですね。

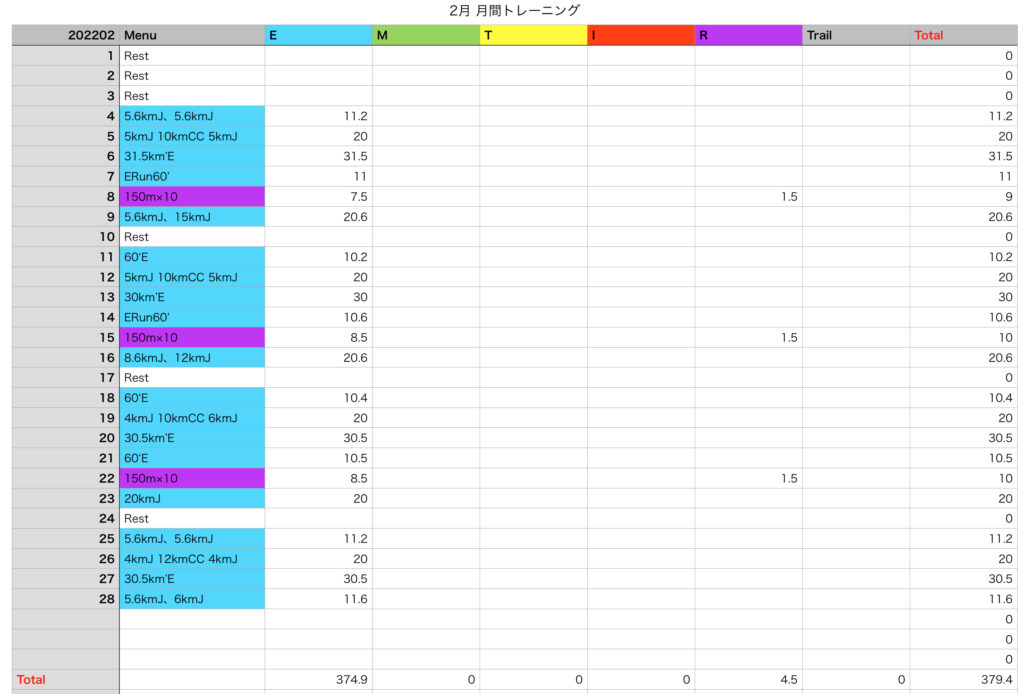

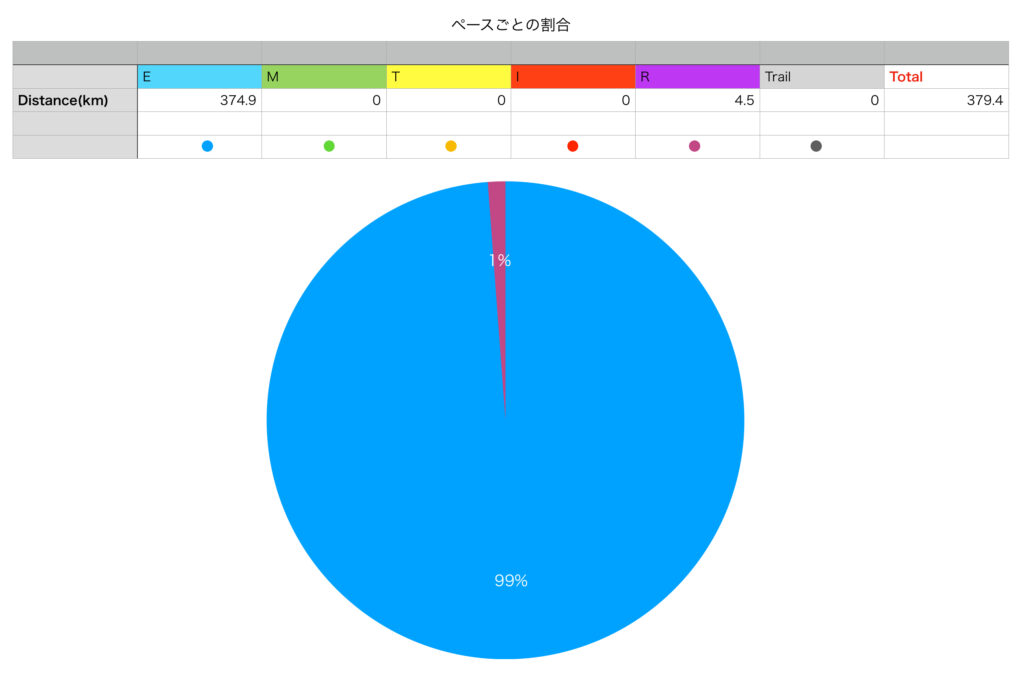

先月は週1のロングジョグと150mレペティションのみ。

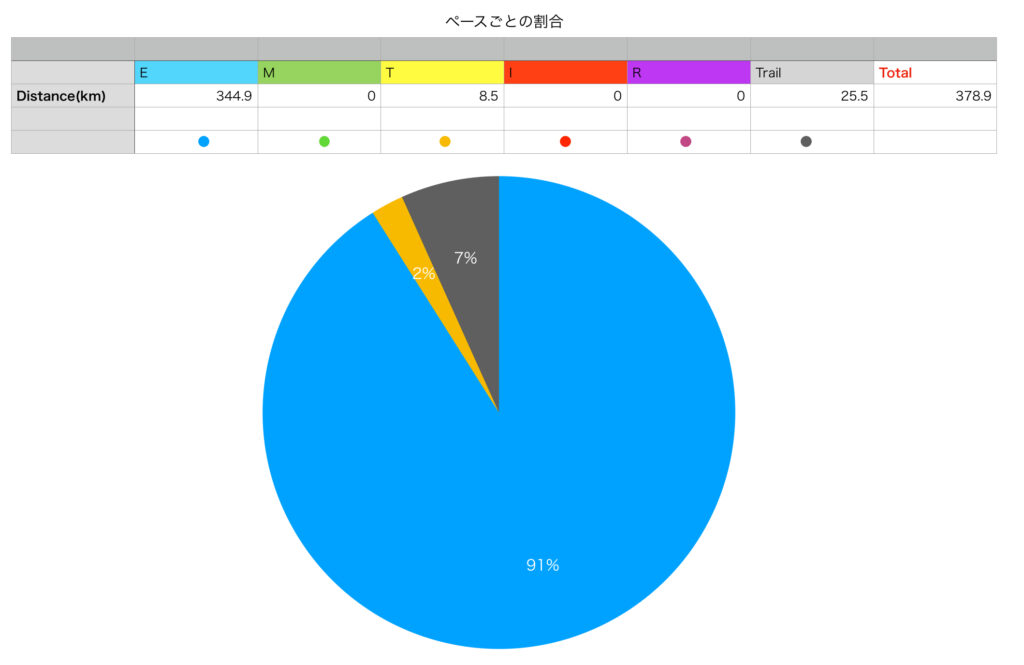

その前の月も、週1のLT域が中心。

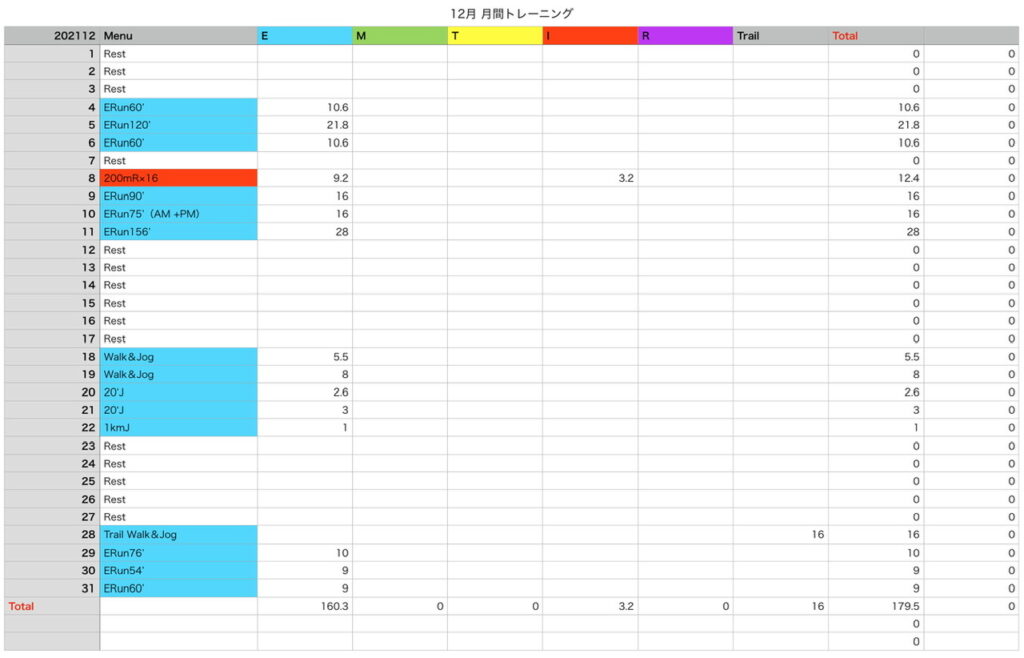

そしてその前は故障でほとんど走れず。

しかし今日のレースは確実にVO2域のペースです。

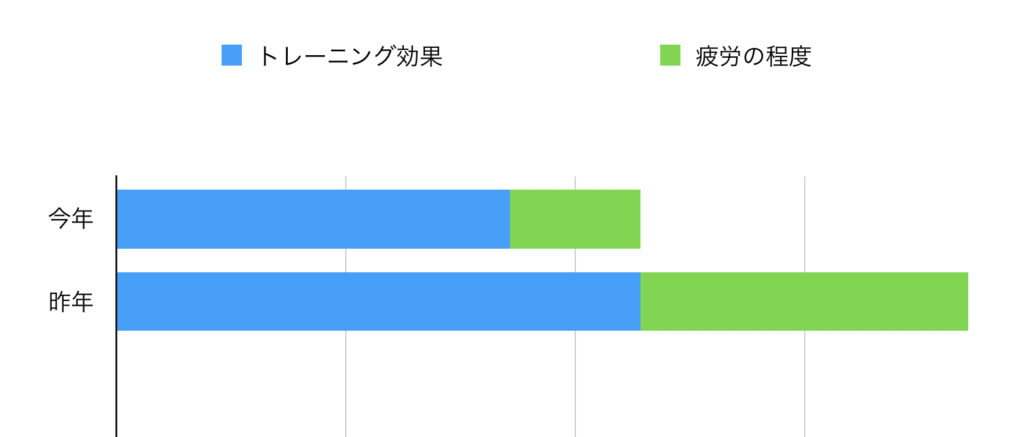

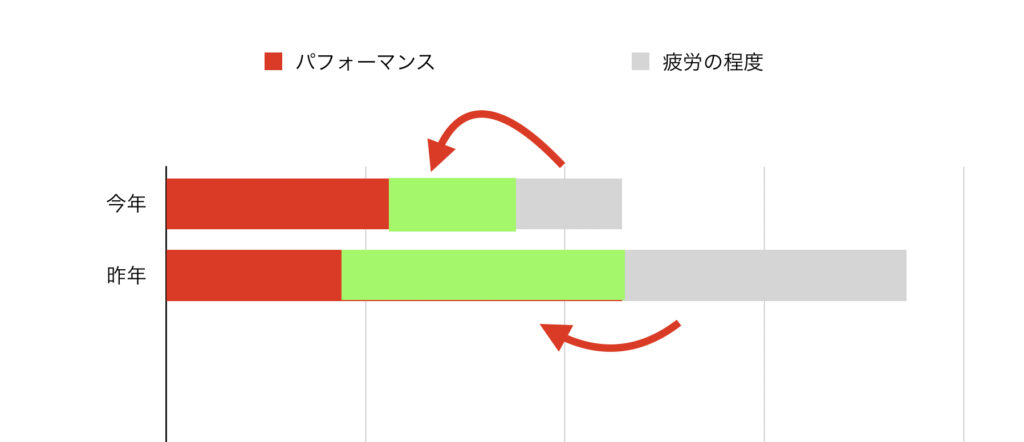

自分でも驚きなのですが、ここに長距離トレーニングの重要なポイントが隠されていると思うのですね。

これについてはまた機会を改めて考察していきたいと思います。

それにしてもイマドキのシューズはすごいわ。