こんにちは、ランマニアです。

さて、色々と盛り上がった東京五輪も終わってしまいました。

とにかく今年は日本人の活躍もさることながら、どの種目でも大記録続出で、陸上に携わってる我々にとってはたまらない毎日でしたね。

長距離を専門としているランマニアにとっては、もう当然、3000m障害から始まり女子1500m、10000m、フルマラソンと日本人の中長距離種目での活躍に刺激を受けたのですが、実は一点、男子4×100mリレーのバトンミスに関してちょっとしたエピソードを思い出すきっかけがあったのですね。

これはSNSへの書き込みで思い出したのですが、高校時代に母校のリレーチームがその年部内で唯一インターハイ出場を果たしたのですが、当時2走を走った同級生が、今回の日本チームと全く同じバトンミスをおかしてしまったということがありました。

日本チームのバトンミスを見ているときには全く思い出せなかったのですが、あの日にたまたま同級生が別のSNSに「俺もこれやったんよ」と書き込んであり、「そういえば!」と思い出したのですね。

いや、インターハイの大舞台ですから。しかも4人の中では最年少の同級生が、このリレーを最後に引退する3年生3人の思いを背負ってしまったのですから、これは相当しんどかったものと思います。

オリンピックとは舞台の規模やレベルが全く違いますが、やっている本人にとっての「重さ」みたいなものは、今回のリレーメンバーも高校時代の彼も、おそらく変わらないものがあったと思いますね。

さて、そんな懐かしいエピソードを思い出すきっかけにもなった東京オリンピックですが、今回中長距離種目を一通り見ていて、ある一つのテーマがずっと自分の中で引っかかっていました。

これはもう、最初の3000m障害から最後のマラソンまでどの種目でも議論されるテーマだったと思うのですが、我々中長距離に取り組んでいれば多かれ少なかれ考えることのある「ペース配分」についてです。

もっと言えば、「引っ張るか」「後ろにつくか」にも関係することですね。

ランマニア自身の経験からいえば、ランマニアはもう圧倒的に「後ろにつく」タイプのランナーで、これは高校時代以降成功した(あるいはベスト記録が出た)レースの9割以上は「人の後ろについて」走ったレースです。

なので、これまで様々な世界大会で日本人選手が自らの力もかえりみず、いきなり先頭を引っ張ったり、実力不相応なペースで集団を掻き乱したりして、最終的には下位に沈む例を見ながら「なんで一流の力を持ちながら、こんな初歩的なミスをするんだろう」と首を傾げていたのですね。

また、テレビ中継の解説者も「いや、このチャレンジは素晴らしかった。この心意気は必ず次につながります」とか言っているのを見て、「は?目標としているレースなんだから次も何もないでしょう」と突っ込んでいたものです。(実際「次」があったランナーはほとんどいない)

しかし、今回のオリンピックを見ながら、これまでの自分の信じてきたことが少し揺らぎ始めました。

長距離種目は「絶対に人の後ろについて走った方が好記録が出る」という自分の中における確固たる信念があったのですが、今回のオリンピックではこれを覆す場面に幾度も遭遇したのですね。

3000m障害の三浦選手、1500mの田中選手、5000m、10000mの廣中選手は、すべてこのオリンピックで自己ベスト(日本記録、廣中選手は5000mのみ)を叩き出したのですが、3人ともレース中必ず一度は「先頭を」引っ張っていました。

走ることに限らず、自転車でも車でも、空気抵抗の関係で確実に前に選手がいた方が省エネで同じペースを維持することができます。

なので、同じペースを維持するなら間違いなく「何かの後ろ」にいた方が有利なわけです。

しかし、今回のこの3人の選手は、レース中「そこそこの」時間先頭を走り続けました。

正直、レースを見ながら「なんで出ちゃうかなぁ」と疑問に思ったのは事実です。

ところが、その後メダリスト級の選手がペースアップをして抜かれてしまっても、最後までペースが急激に落ちることなく、全選手が自己ベストを出して終えることができました(全員日本記録)。

で、これらの結果を見て、素人なりに色々考えてみました。

その結果、後ろにつく、前に出る、という議論ではなく、そもそも自身の持つ能力から逆算して得られる「ペース配分」の問題なのではないかと推測したのですね。

ここで、話をわかりやすくするために、3000mを9分ちょうどで走り切るレースを考えてみます。この人のこの時点での自己ベストが9分ちょうどだという仮定です。

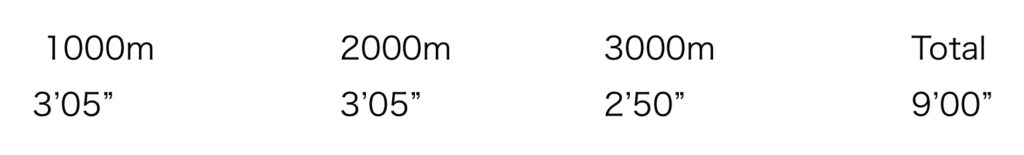

まず、この人が3000mを9分ちょうどで走り切れるギリギリのペース、この人の持久的能力で3000mまでギリギリ持つ程度のイーブンペースで走ってみると、以下のようになります。

イーブンペースで9分ちょうど

イーブンペースで9分ちょうど

ランマニアも経験ありますが、実際このパターンで自己ベストを出したことが何度かあります。実は実際のレースでこれをやると結構きつんですけどね。

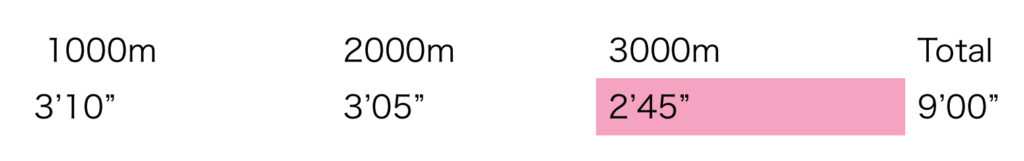

次は、序盤やや抑え気味で入り余力があり、終盤ペースアップして9分ちょうどでゴールするパターン。

序盤の温存が後半効いてくるパターン

序盤の温存が後半効いてくるパターン

このパターンで自己ベストを出したこともあります。ラスト1kmは自己ベストへの執念で、ほぼ「気持ち」で持っていった状態です。

実際、人の後ろについて前半温存し、後半ペースアップした集団にできるだけついていって最後のスパートで滑り込む、というこのようなパターンは結構あるのではないかと考えています。

個人的には、記録を出すならこれでもいいんじゃないか、と思っているくらいです。

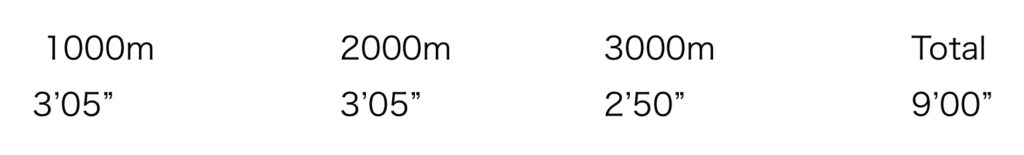

しかし、今回注目したのが以下のパターンです。これはオリンピックや順位だけが目的になるレースなどでよくみられる「序盤は自重して抑えに抑える」パターンですね。

ちょっと極端ですが、ケニヤ勢なんかはこのパターンもありそう。

ちょっと極端ですが、ケニヤ勢なんかはこのパターンもありそう。

ケニヤ勢の10000mなんかでは、最後の1kmだけとんでもペースになるのが見受けられますが、順位狙いだと極端な例ですがこのパターンはよくあると思います。

ここで注目したいのが、色をつけた最後の1kmです。

最初の入りを抑えに抑えたので、同じ自己ベスト9分ちょうどを出すためには、最後の1kmを2分45秒でいかなければならなくなりました。

どうでしょう、3000mを9分ちょうどで走るような選手にとって、レースの終盤に1000mを2分45秒で走るということは可能でしょうか。

一つ前のパターンにある2分50秒ですら、実力的にはかなりギリギリなはずです。そのような選手が、レース終盤に2分45秒で1kmをまとめるというのは、おそらく不可能なことだと考えます。

そう考えると、例えば先頭を走ると体力を消耗すると考えて、レースの序盤は極端なスローペースにも関わらず、選手の後ろについて走ってしまった場合、このように自分の持つ持久的能力では取り返し不可能な「借金」が生じてしまう可能性があります。

いくら体力を温存できたとしても、本人の持つ絶対的な持久的能力(VO2MaxやLT)の限界から、自己ベストを出すために必要なペースで走ることは不可能な状態になってしまう、という状況が生じてしまいます。

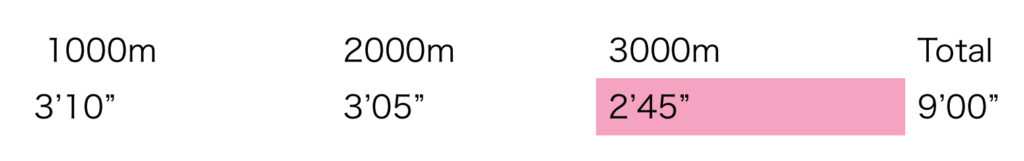

さらに、以下のようなパターンもあります。

いわゆるペースの上げ下げ、揺さぶり。

いわゆるペースの上げ下げ、揺さぶり。

最初はそこそこのペースで1kmを入ったのですが、集団が落ち着いたらみんなが牽制しあって極端にペースダウン。しかし、その後実力のある選手が揺さぶりをかけて急激にペースアップ。

この例では、3分10秒のペースが一気に2分50秒になったことで、最終的に9分ちょうどに収まる設定です。

しかしこれもどうでしょう。

先程の2分45秒にペースアップでも同じことがいえますが、ここでも1kmあたり一気に20秒ものペースアップがあります。

残り1kmになった時点でいきなりキロあたり20秒のペースアップは物理的に不可能ですから、どんなに速い選手でも徐々に加速をしていきますね。

この「加速」をする時がとても重大なフェーズだと考えています。

上の図ではピンクの矢印で表していますが、ペースを上げる際には、どうしても自身の持久的能力を超えたエネルギーを使う必要が出てきます。

おそらく、3分00秒、3分00秒、と同じペースで2kmを走っていれば使わなかったであろうエネルギー供給系を多く使ってしまい(もちろんその後の2分50秒ペースでも)、多分、9分でゴールするにはエネルギー供給が足りない状態になってしまっているはずです。

このようにして考えてみますと、後半の2例については、おそらく事実上不可能なレース展開ということになります。

不可能であるなら、つまりこのレース展開では「自己ベスト」を出すことはできなくなるということです。

これが今回イメージした「後ろについて温存してもダメなパターン」ですね。

さて、そうすると自己ベストを出すにはできれば1番目のパターン、最悪2番目くらいのパターンには抑えたいところです(今回は「前半かっ飛ばして持ち堪えるパターン」は除外しました)。

ここで、今回のオリンピックでの「前に出ても自己ベスト」のパターンが見えてきました。

結局、自身のベストの力を出し切るためには、序盤後ろについて温存してしまうと終盤取り返せないほどの借金が溜まってしまう(文字通り「取り返しのつかない」)状況を回避するため、いかに「自分のペース」を維持するかが鍵になってくるだろうな、と。

その「自分のペース」(このブログの例ではキロ3分ちょうど程度)を維持しているうちに、結果的に「先頭に立った」という状況は十分にあり得るな、と(多分田中さんや3000m障害なんかは位置どりの面が大きいと思いますが)。

後ろについていたら、自分のベスト記録のペースを下回ってしまう、という危惧から。

そして、こうして考えてみるとさらに重要なことに気がつきます。

それは、この人たちの自己ベストの力が、すでに世界水準にまで到達してきているということです。

当然ながら、いくら自己ベストを出したからといって、絶対的なタイムが劣っていれば入賞などできるはずがありません。ずーっと後ろについているペースが、自己ベストのペース、ということだってあり得ますからね。

そしてさらにランマニアが凄いと感じたのは、その最高の力を、この最高の舞台で発揮できてしまう彼らのピーキングの力です。

このオリンピックの決勝の舞台で自己ベストやら日本記録やらが出てしまうのですよ。

もちろん、これまでも世界水準のタイムで五輪に臨んだ中長距離選手は何人もいましたが、結局は自分の力を出しきれずに(それはレース展開ということ以前に)舞台を後にした選手も数多くいました。

なので、今回自身の実力かそれ以上の力を発揮してレースを終えられた選手たちの凄さは、「先頭を引っ張った」とか「積極性」だとかで形容できるレベルではないと、個人的には思っています。

結局、もう彼らの実力が「後ろについて温存する」などという戦術を用いる必要がないほど、世界でも十分渡り合えるほどの力を身につけてきたのだと考えられるのですね。(そういう意味では、逆に今回の大迫選手のような戦術はベストの選択だったと思っています。なんと言っても先頭は2時間1分台の自己ベストを持つ世界No.1の選手ですからね)

そうすると、次なるステージは、先程の例でいえば最後に2分45秒ペースまで一気にペースアップして他の追随を許さないほどの圧倒的な強さを身につけ、今回ではハッサン選手のような走りを目指すというところになるのでしょうか。

次の世界大会で、もし田中選手がそんな走りをしてしまったらそれはもう大興奮ですよね。