こんにちは、ランマニアです。

今年もシーズン開幕です。

昨年は散々な開幕を迎えた長野マラソン、そしてその後の上田バーティカルレースでしたが、あっという間に1年が経ってしまい、気づいたらまた太郎山に登っている、という感覚でした。

今年は、7月に予定しているマスターズ世界選手権に出場するため、もう4月からその準備のために練習しレースに出るようなもので、今回の上田バーティカルレースもまずは山をある程度の時間走り続ける耐性をつける目的もありました。

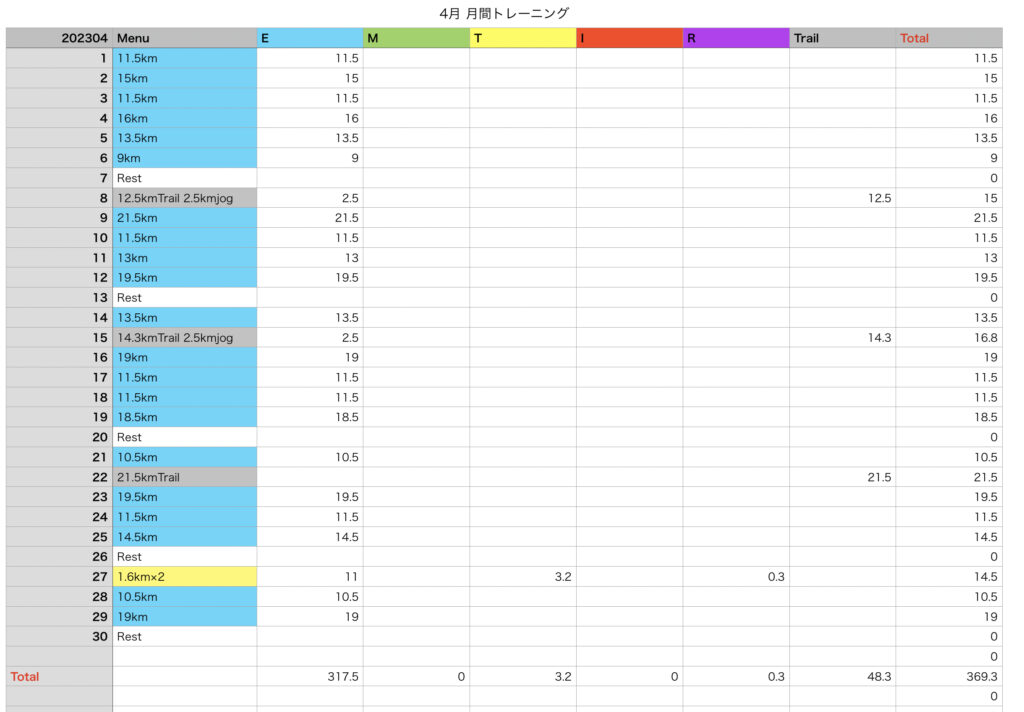

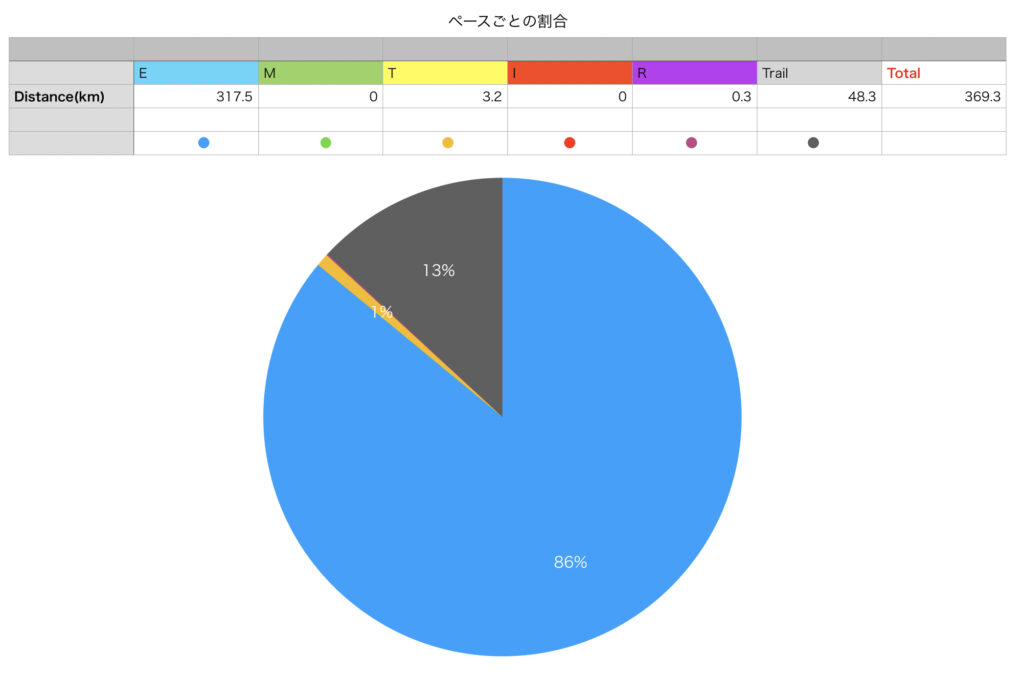

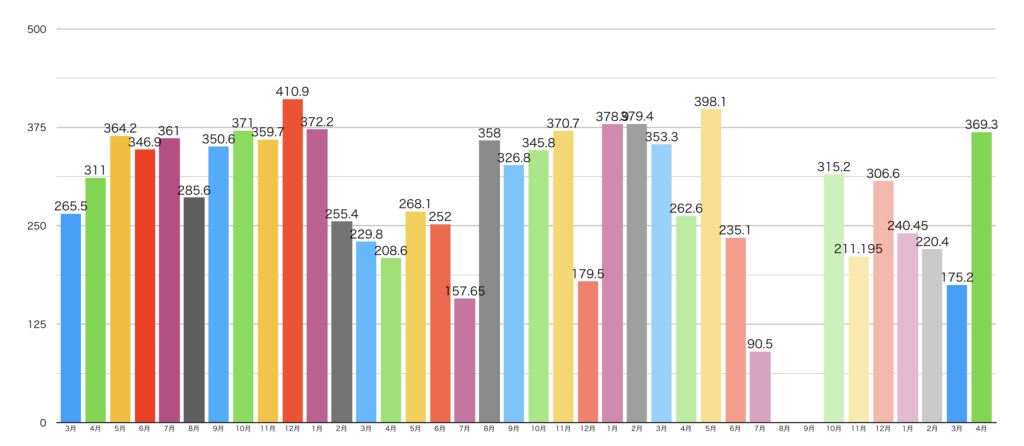

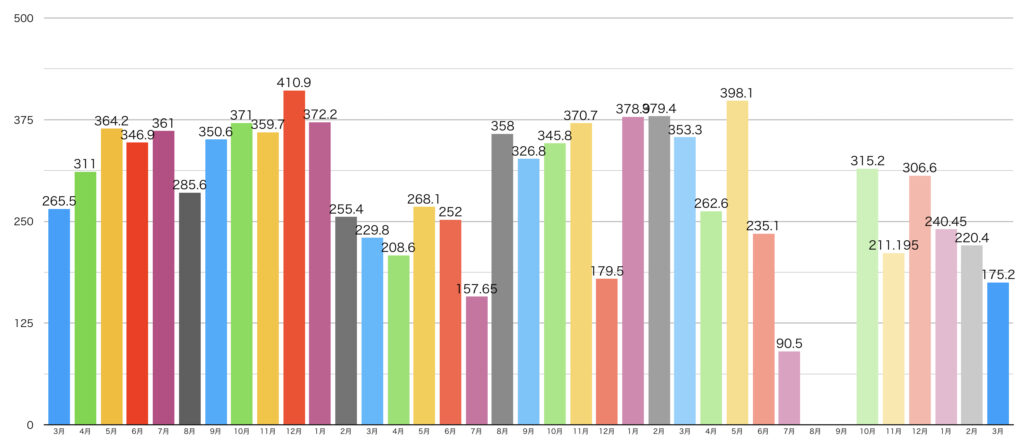

とはいえ、4月は3週連続で山へ走りにいき、それなりに練習を積んできましたので、今回のスカイレースでその仕上がり具合を確認したい気持ちは当然ありました。

初日は例年通り、まずは垂直方向へ登りっぱなしのバーティカルです。

走行距離5kmで標高を1000m獲得します(ただし、上田のバーティカルは特殊で、途中で一旦200mほど標高を下げます)。

実は、今回このバーティカルの方には少し自信を持っていて、そこそこの山練と去年よりも戻せている有酸素能力とで、これまでで最も走れるのではないかと淡い期待を抱いていたのですね。

当日を迎えた時点での体調もだいぶ良好で、レース前に軽く登り坂を利用して走ったWSの感覚も過去最高に良く、登り坂が平坦に感じるんほどの力強さを感じていました。

しかし、こういう時は得てしてやらかしてしまうもので、異常に動く脚がオーバーペースを誘発してレースを失敗するんですね。

今回も登山口までの1kmほど続くロードコースで、呼吸の感じからVO2Max並のペースに上がってしまい、登山が始まった頃には呼吸が一杯一杯になってしまいました。

レースタイムが50分から60分ですので、当然VO2Maxペースでは速過ぎますし、せめてLT程度の感覚で行かなければ最後までは持ちません。

烏帽子バーティカルのような途中でジョグを入れられるようなコースならまだ挽回可能ですが、上田の登りはほとんど走れないほどの急登ですから、一旦酸素負債が高まると、ちょうど5000mのレースにOPで突っ込んで脚が止まった時のような絶望的な状態に陥ってしまいます。

結局、累積600m地点のわずかにある走れる区間でジョグになった以外は、全て歩きモードとなり、尋常でない呼吸の苦しさと戦う羽目になりました。

それでも、調子自体は良かったため、呼吸の苦しさの割には脚は動き、なんとか一昨年のPBの1分半遅れでとどめることができました。

今年からスカイランニングジャパンシリーズ(SJS)のバーティカル部門は「V GAMES」と名称を変え、新たなシリーズ戦となりました。

スカイランニング協会に登録しているエリート部門は、年間シリーズの「GOLD」レースがポイントの対象となり、この上田と竜王、びわ湖バレイ、そしてグランドファイナルの吾妻のポイントでシーズンを競うことになります。

そして、今回から世界スカイランニング協会の基準に準拠し、マスターズ部門も新設され、幸運にも「Over48」クラスも設定されたのですね。

おかげで、PBよりも遅い55分台でもこのクラスで2位に入ることになり、まさかの表彰式にまで参加させてもらうことになりました。

総合でも25位に入り、かろうじてポイントを獲得することができました。ここは最低ラインだったので一安心でした。

さて、問題は2日目のスカイレースです。

何度も繰り返しますが、この上田の塩尻山城コース(エリート部門)は世界基準のコースでして、半端な練習では対応できない難易度を誇っています。

少しでも体調が悪ければ完走は不可能で、実績ある有力ランナーでもDNFとなるケースが決して珍しくないシリーズ最難関と行っても差し支えないでしょう(それが第1戦にあるのが理解できませんが・・・。)

昨年よりも体調ははるかに良く、また山へも何度か通っていたため、ある程度の走りはできるだろうなという予想はしていました。

しかし、わずか25kmの距離で累積3000mを登るコースの斜度は、どこも走れるような傾斜ではなく、最後に待ち構える2度目の太郎山登山で脚が動かなくなれば、棄権するための下山すらままならない危険な状況に追いやられることになります(なので辞めるなら2度目の太郎山の前です)。

なので、今回はここで記録を狙うつもりはさらさらなく、とにかく完走を唯一の目標に、序盤から相当抑えて走ることにしました。

途中の通過タイムも、一昨年PBを出した時よりも常に10分以上遅れていましたが、特に気にせず脚の疲労状態だけに気を配り、下りでもペースを抑えてダメージを抑えて走りました。

それでも。それでもなんですね。2度目の太郎山を迎えるエイドポイント「秋和」の時点で、やっぱり、脚はギリギリ。

行けるとは思うが、決して余裕はない。そんな微妙な感覚です。

案の定、太郎山登山の後半、完全に脚が止まりペースが一気に落ちました。

フィニッシュ後に、だいぶ前に抜いたはずのランナーとの差がかなり縮まっていたのは、ここからのペースダウンが響いたせいでしょう。

完全に練習不足。このコースで最後まで脚をもたせるには、あまりにも練習が足りていなかったのは明白です。

とはいえ、本番は7月ですので、今の時点でどの程度及ばないのかをしっかり把握できたのはある意味目標達成です。

世界選手権のコースは今回の2倍以上の距離で、累積は4000mですから、傾斜はこれよりは緩やかなはずです。

問題は10時間近く走り続ける絶対的な体力をこれからどこまで積み上げられるかですね。

フィニッシュ後は、恒例の具合が悪くなり1時間以上寝たきりになり、耐性不足が露呈。

でも、またもやOver48で2位に入ってそうな事実がわかり、気持ちを立て直して表彰式会場へ。

今回は、上田駅前で大々的にセレモニーを実施していただき、とてもいい雰囲気で盛り上がりました。

なんというかこの鬼のようなコースを走り切った人たち同士の見えない一体感を感じられる素晴らしい機会を得ることができました。

結局、記録は一昨年の15分遅れの5時間10分59秒で総合22位。

序盤の遅れ分だけタイムが嵩みましたが、終盤は一昨年とほとんど同じペースで走れたことになります。

これ以上のペースで走るには、絶対的に山を走る頻度と距離を延ばすしかないな、と感じますね。

さて、7月の本番に向けてまずはその一歩を踏み出したわけですが、今回のレースで大体どのような1ヶ月の練習を組み立てれば良いのか、そして足りないことは何なのか、ある程度把握できた気がします。

確実に言えることは、いきなり手っ取り早く力は身に付かず、段階を踏んで徐々にできないことができるようになっていく過程を大切にしなければならないということですね。

次回は、早くも来週14日に控えている地元埼玉での50kmのレース。

この距離にして累積2000mでかつロード区間もある、カテゴリーとしてはいわゆる「トレイルランニング」のレースになります。

おそらく急傾斜の登り下りが繰り返されるようなことはないと思われ、どちらかというと距離に慣れることを目的にしています。

とにかく、足への負荷が高まりますので故障だけには気をつけ、あまりに疲労が大きい場合はDNFも躊躇なく決断しようと思います。